ホモ・サピエンス・ジャパニカス 〜 ロボットが担う日本のジェンダー・家族・国家の未来

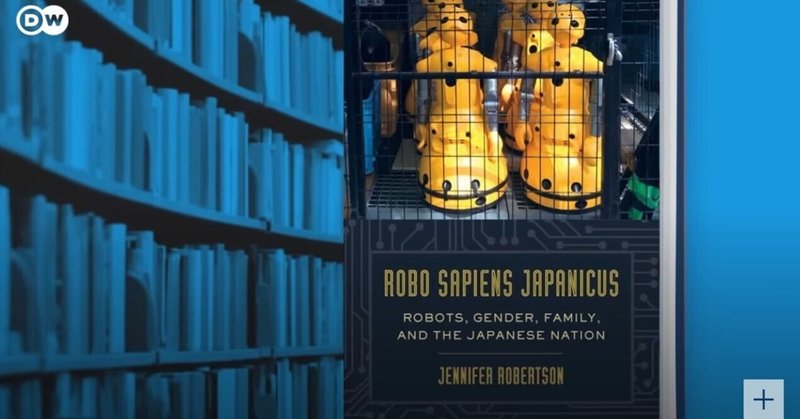

ドイチェ・ヴェレ(Deutsche Welle)というドイツの放送局のニュース番組を見ていたら、ジェニファー・ロバートソンの「ホモ・サピエンス・ジャパニカス」という本が紹介されていた。

少子高齢化が進む日本。医療や介護、それにサービス産業といったさまざまな現場で顕在化している労働力不足に対して、外国人労働者の受け入れを増やすのではなく、日本の社会はロボット化により解決をはかろうとしている、という話。

もちろん、ここで語られるロボットは、鉄腕アトム(古い!)的なヒト型ロボットではなく、いろんな場面での作業支援を目的としたロボットのことだ。

これはこれで面白い話だったけど、ジェニファー・ロバートソンという名前を聞いたとき、「このジェニファー・ロバートソンって、あのジェニファー・ロバートソン?」と思った。

「あのジェニファー・ロバートソン」とは、「踊る帝国主義: 宝塚をめぐるセクシュアルポリティクスと大衆文化」という宝塚歌劇団の研究所を書いた、文化人類学者のジェニファー・ロバートソン。

この本は、宝塚歌劇団をめぐるジェンダー・家族のあり方(小林一三は「タカラジェンヌ全員に自分のことを『お父さん』と呼ばせ、彼女たちを家族同然に扱った」)を詳細に描き出し、「ジェンダーやセクシュアリティを話題にすることさえ許されない、家父長制社会の女性」であることを求められた団員たちの姿に、その当時に想像されていた日本の国家像を重ね合わせたもの。

その昔、短期留学性向けに教えていた日本文化論のクラスで、女性の学生からことさらに評判がよかった論文が、この本の土台となったジェニファー・ロバートソンの “Doing and Undoing "Female" and "Male" in Japan: The Takarazuka Revue” という論文だった。

そういうわけで、直球勝負のジェンダー論のイメージがあったジェニファー・ロバートソンさんが、ジェンダー・家族・国家をロボットにからめて語るジェニファー・ロバートソンさんとしてあらわれたことに驚くとともに、この「変貌」がなかなか面白いなと思った。

(調べてみれば、方向性がガラッと変わったわけではなく、出産をめぐるテクノロジーの研究という媒介項を経て、ロボットに行き着いたことが分かるけど…)

ひょっとすると、ストレートにジェンダーを扱うよりもロボットをからめた方が研究予算が取りやすい、みたいな事情もあるかもしれないけど、ロボットにからめてジェンダーや家族、国家を語ることができる現実が生まれていることがとても興味深い。

そして、そんなこんなに変わりゆく社会の現実の一方で、相も変わらずの現実もしっかり残っているところが、この事実の味わいを深めていると思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?