”地域 × eスポーツを科学する” file05:立教大学3年生 島野冬威さん

今回は、eスポーツを独自で研究している大学生・島野冬威(しまのとうい)さんにインタビューをさせていただきました。

島野さんは立教大学の経営学部の大学3年生。舘野ゼミに所属しており、ゼミのテーマである「自分の"好き"を元に何かをデザインし、世の中に広めていく姿勢」ということをモットーに活動をしているそうです。

そこで、島野さんは自身の過去の経験から「教育」に興味を持ち始め、自分が好きな「eスポーツ」と掛け合わせられないかと考え行動に移しました。

今回は、島野さんが研究した教育的観点からの「eスポーツ」を学びながら、「地方」への活用の仕方を探っていきたいと思います。

島野冬威さんのプロフィール

2001年3月生まれ。東京都出身。ゲーム歴はFPS歴が9年。今は主にApex Legendsをプレイし、友達とプロゲーマーの解説動画を参考にしながら真剣に取り組んでいるとか。

「eスポーツ」と「教育」の共通点

---舘野ゼミに所属されているということですが、ゼミではどんなことを学んでいるのですか?

舘野ゼミで大切にしているコンセプトは「プレイフルなリーダーシップを発揮し創造的な組織を作れる人材を育成する」ということで、これらを目標に日々活動をしています。「プレイフルなリーダーシップ」が何なのかを具体的に説明しますと「自分の根源的にある"好き"を元に何かをデザインし世の中に広めていく姿勢」のことを言います。

それで僕の"好き"という部分が「教育」と「eスポーツ」なので、これらを掛け合わせたものについて活動しているということになります。

僕がなぜ「教育」や「eスポーツ」が好きなのかというと、まず「教育」については、自分の想いや言葉で他者の行動を導ける人になりたいという想いがあります。もう一方の「eスポーツ」は、日々努力してその結果が可視化されて成功体験を得られることが素晴らしいと感じています。例えばApexLegends(以下Apex)ならプレデター帯になれたとか。

これら2つに共通していることが、「感情が揺さぶられる体験」だと思っていて、自分でその体験を創っていきたいと思い「eスポーツ教育」ということをテーマに活動を始めました。

社会で躍動できる人材をeスポーツで教育する

---このカリキュラムをどんな人に使ってもらいたいとお考えですか

ターゲットは主に「中学・高校生」を考えております。その理由としては、日本人の特徴に「自己肯定感が低い」と感じていることと、高校を卒業するまでに「答えのないものをみんなでディスカッションして答えを導き出す」という教育や機会を、自分の原体験も含めて受けてこなかったことを私自身問題だと思っていて、この2つの問題点が日本社会にどうゆう影響を与えているのかを考えたところ、社会で活躍しづらい人材が増えてしまうと思うのです。

実際に「社会で求められる力」を調べてみると、「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」が大切だとされていて、この3つは普通の高校生活をしていたら、部活に入っていない限り学ぶ機会がないと思うんですよね。なので、SELの力を使ってこれらの能力を育んでいければなと考えています。

---そもそも「eスポーツ」と「教育」が結びつくという考えに至ったきっかけはなんだったんですか?

ものすごく個人的な話になってしまうんですが、今年の1月くらいに彼女にフラれまして。そこで「なんでフラれたのかな?」と分析してみたら「自己肯定感」が自分に少ないと気がついたんですよね。自分で自由に意見を言えてなかったんですよ。じゃあ「なんで、自分の自己肯定感が低くて、自分の意見も言えないんだ?」って考えたら、中高生までにそういう体験をしてこなかったんだなって気がついたんです。

日本の教育って画一的じゃないですか。「テストで何点」「偏差値がどうだった」とか。そういう指標を元に自分が生活していたから結局「自分は何だ?」と聞かれても「自分は空っぽだなぁ」としか思えないんだと思ったんです。

そしたら、他の人にも自分と同じように「空っぽ」だと感じている人はたくさんいるのだろうなと思ったので、そうならないような体験を中高生にしてもらいたいと考え、「教育」というテーマにたどり着きました。

対人関係を育む5つの要素「ソーシャルエモーショナルラーニング」

---島野さんは「eスポーツ教育」というテーマで、具体的にどのような研究をされているのですか?

端的に言うと「Apexを利用した教育カリキュラム」を研究しています。そもそもなぜ「eスポーツ」が「教育」に役立てるのかと言いますと、eスポーツが教育にもたらす影響として「ソーシャルエモーショナルラーニング(対人関係能力育成、通称"SEL")」というものがあります。

これはある5つの要素が形成されるものとして、北米教育eスポーツ連盟(NASEF)が科学的な研究結果として出したものになるのですが、その5つの要素を僕なりにも解釈してeスポーツに置き換えてみました。

まず、1つ目が「自分を理解する力」。これは自分のプレイスタイルを分析し、長所と短所を理解することにつながります。

2つ目が「自分で自分を統制する力」。うまくいかなかったときにストレスが溜まって物に当たってしまうことがあると思いますが、そういった感情を抑えるために「アンガーマネジメント」を身につけられます。

3つ目が一番重要だと思っているのですが、「他者を理解しようとする力」。FPSには死体撃ちなどの煽り行為など、人の本性が出てしまいそうになりますが、された側の気持ちを考えて行動しようというものになります。

4つ目は「他者とうまくやっていく力」。eスポーツはチーム競技のものも多く、負けてしまったらどうしてもチームの雰囲気が悪くなってしまう場面があると思います。そういった時に感情的にすぐに相手の責任にするのではなく「自分が負けた原因はなんだったのか」と落ち着いて論理的に答えを導き出せる能力が育めると思っています。

最後に5つ目は「適切な意思決定をする力」。4つ目と似たような内容にはなりますが、チームで勝つために何が必要なのか、負けた原因がどこだったのかといった答えのないものをチームでディスカッションし導き出す力が学べると思っています。

これらを元にeスポーツを活用した「教育カリキュラム」を作成しました。

ゲーム大会を通じて多くの学びを提供したい

---作成した教育カリキュラムを今後どのように展開していきたいとお考えなのですか?

先日、NASEF JAPAN(日本本部)様にお問い合わせをしてプレゼンをさせていただきました。ご提案させていただいたのは、「Apexの大会を開催し、SELを育む」ことを目的としたといった企画です。どうやってSELを育むのかというと、僕が開発した先ほどお話した5つの力をそれぞれ当てはめたワークシートを活用していきたいと考えています。

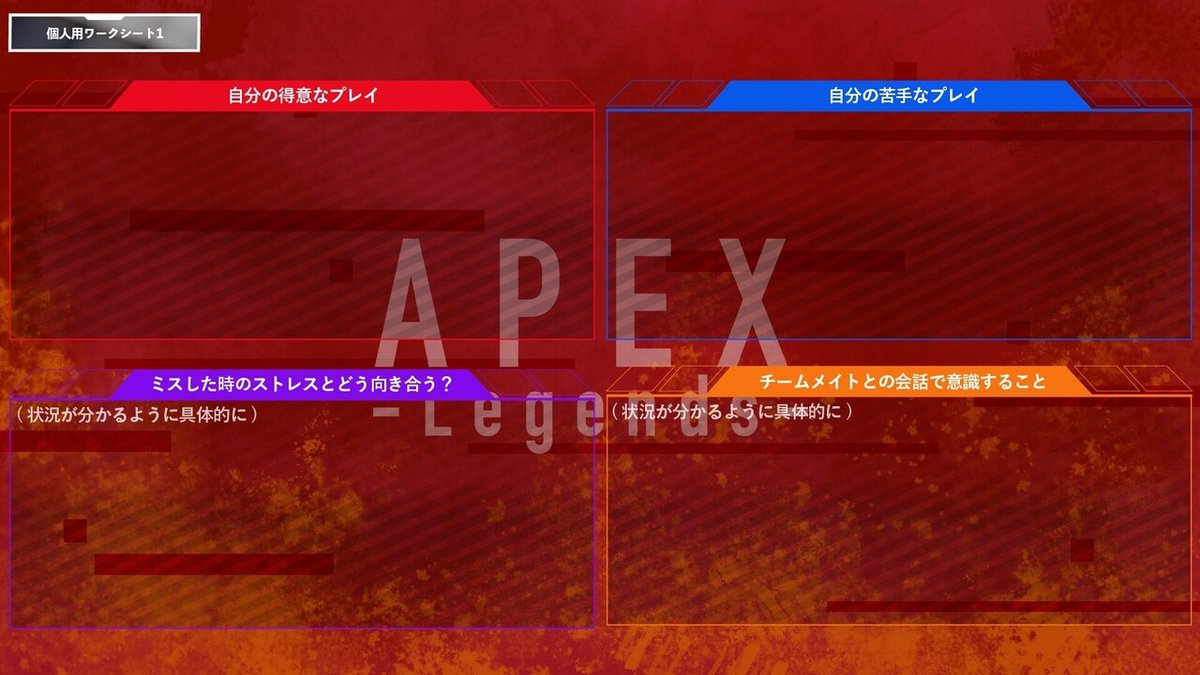

↓ワークシートのサンプル例

これらを「試合前」、「試合の間(全3試合)」、「試合後」のタイミングで選手やチームでワークしてもらいSELを育むといった流れのイベントとして考えています。

自分の長所短所って意外と自分が一番わかっていなかったりするじゃないですか。それにチームメイトのプレイについて直接言いにくいこともあるので、このワークシートを活用してチーム力を上げるキッカケにもなればと思います。

ですが、私個人ではAPEXのカスタム権限を得ることがとても難しいのが現状です。NASEF JAPAN様にこの企画を提案させていただき、会議で話し合っていただけるとご連絡いただいている状態です。

それと同時に、PUBG mobileであれば個人でカスタムマッチを開催できるので、立教大の学生を対象に開催してみたいと考えています。

”地域 × eスポーツを科学する” file05:立教大学3年生 島野冬威さん

今回お話を聞いて感じたことは、現在、全国的にも学生たちが大学でeスポーツを研究しているケースはあると思いますが、そんな中でも島野くんは実際に何かを考察するだけじゃなくて、「カリキュラムを作って実施してみよう」というところまで考えているのは、事業者として活動している我々にとっても、興味関心が高いお話でした。

今、学校の教育現場では「ゲーム=遊び」という価値観しかなかなか無い中で、こういったソーシャルエモーショナルラーニングという「教育」をテーマに、「eスポーツを取り入れるとどうなるんだろう?」といった視点での導入というのは、これから業界にとっても大事になってくると思います。

現実問題、高校での取り組みを見ても、私立の高校や通信の学校が多かったりして、なかなか公立高校への普及が進んでいないという面もあるので、やっぱりこういった形での理解をもっと増やしていく必要があると感じました。

島野さん、ありがとうございました。

(ZORGE note 編集部 http://zorge.jp/)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?