夜のガスパール「スカルボ」(ラヴェル作曲) 楽曲分析 Part1

ぜろいちと申します。普段は細々とYoutubeやTwitterでピアノの作編曲演奏をあげたりしています。

noteに記事を投稿するのはこれが初めてなのですが、たまには自分の溜めて来たメモ書き的なものを放出する場があっても良いなと思い投稿してみました。(初めて書く記事がいきなりこんな万人受けし無さそうな内容で良いのかと思いつつ・・・)

この楽曲について

モーリス・ラヴェル作曲の「スカルボ」は、夜のガスパールというある詩集を題材として作られたピアノ組曲の1つです。スカルボというのは詩集に登場する小悪魔の事を指し、その様子を表現すべく不気味でおどろおどろしい旋律や和声、技巧が楽曲中随所で用いられています。

・アムランによる演奏

・アルゲリッチによる演奏

以下、Wikipedia記事より引用。

第3曲「スカルボ」Scarbo

嬰ト短調、Vif(速く)、3/8拍子。急速なパッセージと強弱の激しさ、そして不気味な旋律が、自由に飛び回る小悪魔を描いている。急速な連打音やアルペジオによる複雑な運指がこの曲を至って困難なものとしており、現代のピアニストでも満足に弾くことは難しい。リストの『メフィスト・ワルツ』第1番が下敷きとなっている。

ラヴェルは第3曲について、当時最も難しいとされたバラキレフの「イスラメイ」をも凌ぐ演奏技巧が必要だと言っている。

自分は高校1年生の頃、今まで聞いたことのない複雑怪奇で異様なスカルボの雰囲気に魅せられドはまりした結果、学校の音楽の先生にスカルボの楽譜が欲しいとせがんだり、自分の少ない知識を元に海外サイトから楽譜を見つけようと奔走したりしていました。そのせいで人生初めてコンピュータウイルスを踏んでしまったのは今となっては良い思い出です。

楽曲分析のモチベーション

自分の持っている理論的な知識と感覚を用いて、一見解読困難なこの楽曲に自分なりの解釈をつけ言語化する事により、自分の作編曲技術の引き出しを増やしたいというのが大きな動機付けとなっています。

読む前に理解していただきたい事

●音楽理論はよくわからないという方へ

この記事を読んで下さる方の中にはあまり音楽理論に関する専門知識を持っていない方も多くいらっしゃるかと思います。多少なりとも読みやすくするための配慮はしますが、和声やコード、スケールの前提知識が全くない状態で内容を理解するのは少々困難かもしれません。

とはいえ頑張って本やネット等で単語を調べたりすれば分かる事も少なくない(気もする)ので、難しくても理解したいという方はこれをきっかけに色々な音楽用語を調べながらほんの少し読み解こうとするだけでも勉強になるのではないかと考えています。「これってどういう意味?」みたいな事があればTwitter等何かしらのメディアで聞いてくれれば出来る限りお応えしたいと思います。

特にそういった情報収集目当てではなく、単に自分の書いたものがどんなものが気になる、よくわからないけどなんか雰囲気だけ感じたいという方も、何かしらの形で興味を持ってもらえる事は非常に嬉しいので勿論大歓迎です。内容が意味不明、さっぱりだって思ったらこの記事内の全句読点の数を数えたり、誤字脱字探しゲームしたりするのも結構楽しいかもしれません(?)(?)

●専門的な音楽知識をお持ちの方へ

まだ何記事作るかなどの見立ては何もしていませんが、恐らくスカルボの楽曲分析記事は数パートに及ぶかと思われます(めんどくさくなって自分が書くのを投げ出さなければ)。そこで紹介していく分析はあくまでぜろいちによる1つまたは数個の解釈に過ぎず、他の解釈の仕方も往々にして考えられるでしょう。それはこの楽曲が単純な機能和声やコード理論等で容易に説明が出来るものでは無く、多義的な解釈が可能な曖昧性を持つ和声や旋法等が含まれている事に起因すると考えています。

そのためここで示した解釈は完全に鵜呑みにせず、気になったら一度自身で検討してみる事をお勧めします。その上で違う解釈がある、ここはこの分析の方がベターではないか、そもそもラヴェル本人解釈とこれ違うだろ、というものがあれば是非遠慮なくご教示いただけると大変嬉しく思います。あくまでこの記事の解釈は、自分が作編曲で技術として使いやすくするための言語化という手段としての位置付けが強いため、より専門的でクリティカルな意見があれば積極的に取り入れていきたいと考えています。

楽曲分析(アナリーゼ)

ここからは自分の楽曲分析を書いていきます。参考文献として「メシアンによるラヴェル楽曲分析」の本も用いていますが、スカルボに対する言及は自分個人としては色々と物足りないと感じています。そのためあくまで自分の解釈に落とし込んだものをここでは紹介したいと考えています。

今回は1ページ目を見ていきます。

※1 ダブルシャープを上手く表せる記号が見当たらないため、ダブルシャープは「×」(= #2つ)をつけて当記事では記述しています。

※2 ここ以降、語尾が「ですます」調ではなくなります。

最初はgis-moll(G#マイナー・嬰ト短調)とすると、主キーの導音(倚音)から始まるモチーフ fa× - so# - re# の後、2小節目にすぐに非常に特徴的な和音が登場する。

miを根音とした属7の第3転回形の和音上に、gis-mollの属音が保続している。コード理論的に表すならE7/D on D#という形に類似する。

この和音の解釈について、私は3種類の解釈を考えた。

(1)属7の半音上への全長転移音

(2)半音上からの多重倚音

(3)半音上の調からのポリコード(複調)

ここからは機能和声的に1ページ目がgis-mollであるという前提の基、話を進める。その前提において、2~6, 9~13小節目はこのキーのドミナントと捉えることが出来る。音楽を緊張と弛緩という、より抽象的な2軸の概念で考えれば、この和音は前者に相当する。ここから同じ和音に対して、違う視点から見た3つの解釈を提示していく。

(1)属7の半音上への全長転移音

簡単のため転回系を無視して考えると、gis-mollのドミナントはD#7である。それらの和音が全て半音上に上方転移したもので、それを他の同じドミナントの機能と同じ役割で使うという考え方である。

本来この和音にはある小節内等での解決が求められるが、そのままこういう和音として使ってしまえ、というのがコンセプトである。

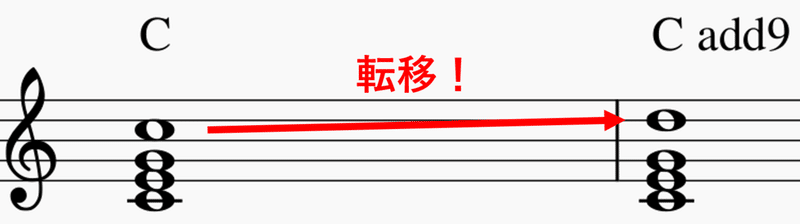

全長転移のコードで分かりやすいものとしては、例えばadd9やsus4等がある。

add9にしたからといってこれを特にCの和音に解決させるという事は行わず、そのまま使うパターンはポピュラー音楽でもよくあるケースである。これをCメジャーキーと考えた場合、Cのトニックとしての機能が変わったりする事も特に起きない。

つまり2小節目から登場したこの和音は、あくまでgis-mollのⅤ由来のドミナント和音と解釈する事が出来る。ミクソリディアンのⅤ7はおろか、ジャズでよく使われるオルタードやコンディミ等で積んだドミナント和音よりよほどえぐい響きの和音になるが、緊張感を高めるというドミナントの役割の観点で見ればむしろ良い選出音とも考えられる。

(2)半音上からの多重倚音

これも該当和音をgis-molのⅤの和音と解釈した見方に基づく。

E7 on D#を偶成和音(音楽の流れの中で経過音や装飾音等として偶然生じる和音)、もっというとgis-mollのⅤの和音への多重倚音と捉えられる。

その場合このように解決するべきであるが、これをあえてすぐに解決させず、このまま使ってしまおうという考え方で解釈する。

非和声音による偶成和音をそのまま使ってしまうという考え方は、既に名前が付けられている和音以外の前衛的で変わった和音を作るときに役立つアイデアの1つと私は考えている。

(3)半音上の調からのポリコード(複調)

ここまでの話ではgis-mollという調だけを想定して考えてきたが、今度はさらに半音上の調であるa-mollの調も同時に考えていく。

2つの調が同時に存在するという「複調(多調)」の考え方である。

これら2つのⅤの和音を同時に鳴らすことを考える。つまりコードの上にコードを鳴らすというアッパーストラクチャーの和音堆積を行う。

こういったコードの積み方は珍しくみえるかもしれないが、ダイアトニックスケールやリディアンスケール上でのポリコード(アッパーストラクチャー)の響きはテンションの乗せ方を考えれば普通に聴きなじみのある和音が作れるものである。

このタイプのような最遠隔調近傍の複調によるポリコードで言えば、ストラヴィンスキーの春の祭典等を参考にすると良いかもしれない。

今回のケースでは、両方の属7和音を全て乗っける構成ではなく、gis-mollの属7和音はBass音のみの利用に留まる。

再確認になるが、これまで紹介した3つの考え方で紹介した譜面は簡易化のため転回系やBass音を原曲と同じようには記述していない。実際はmiが根音の属7の第3転回形に保続音のre#が乗っていて、Bass音は第3転回系によるreである事をもう一度確認しておいてほしい。

これら3つの解釈は、gis-mollの属7由来という解釈から始まっているという意味では本質的にどれも一緒である。あくまでその和音がどういうプロセスで生まれたという事に対して3つの解釈を与えているという事なので、和音の種類だけ知りたいというだけであれば、E7 on D# という理解で事足りる。

これらの解釈に興味が無い・何言ってるか意味不明という人は、CメジャーキーでドミナントにAb7/Gを突っ込める(かもしれない)と考えてくれればとりあえずOKだ。

マクロ的な機能解釈と和音の多義性・曖昧性

上述してきた知識を踏まえつつ、続く15~22, 23~29小節目に着目する。

15~22小節目は一番最初の開始音となるraを除けば全てこの音型の上行形である(恐らく最初の音をraにしたはピアノの88鍵という低音域の制約を考慮しての事だと推察される)。

ここの解釈は少し難しい。具体的にはどこまでを倚音・偶成音として、どこまでを独立音として判断するかの見極めが少々困難である。例えばfa×は一見so#への倚音にも見えるが、れっきとしたアルペジオの構成音としても見なせる。これはもう少し視野を広げて考えてみる必要がありそうだ。

23~29小節目ではD#(第5音抜き)とE7のポリコードを融合したような上図のトレモロが続いている。

さらにこの続きの2ページ目の頭(32小節目~、下図)にも着目してみる。

これらを1, 2小節単位で見るのではなく、もう少しマクロな視点で考えてみる。

15~22小節目を(A), 23~29小節目を(B), 31小節目~を(C)とし、緊張と弛緩というマクロな視点で見た時のトニックとドミナント的な役割で分類し、ここから2種類の解釈A, Bを提示する。

解釈A:弛緩→緊張→弛緩

31小節目~の(C)については別の記事で詳しく言及するつもりだが、(C)の主キーはDis dur(とその旋法由来の調)と解釈できる。つまり(B)はそこに行く着くまでのドミナント的な役割をしている訳だ。

では(A)はどうか。(A)も段々と緊張感を高めていくパッセージである事に間違いはないが、緊張感を(B)で頂点に持っていくためにはgis-moll由来のトニック的な役割も欲しくなる。

そう考えた場合、(A)はgis-mollの主音であるso#が主役になっていると解釈できる。機能和声において和音の性格を決定づける第3音であるsiの音は(A)に存在しないが、Ⅰトニックとしての存在をre#によってより強く根拠づけていると考えることも出来る。

ここでもう一度(A)の上行アルペジオの音型に着目すると、このように解釈する事が出来る。

ただし、これには別の解釈もできる。

解釈B:緊張(小)→緊張(大)→弛緩

この解釈において、(A)と(B)はどちらも地続きに緊張という観点で括る事が出来る。その場合、(A)は先ほどのgis-mollのⅠトニック由来の音ではなく、根音がmiの5音省略である属7の1転和音が基調の和音になる。コード的に書けばE7/G#である。これに付加音としてgis-mollの属音であるre#とfa×を加えている。これは先ほど紹介した複調由来のポリコードと同じ構成音になる。

この流れから考えると、(B)は(A)の延長線上にある和音なため、a-moll由来のE7が基調とした、gis-moll由来のⅤの構成音re#, fa×を付加した和音と捉えることが出来る。これはメシアンによる解釈とも一致している。

こう考えると(C)へのDis durへの移行が非常にスムーズに筋が通るように感じられる。なぜならばE7の解決先としてDis durのⅠトニックへの解決が可能になるからだ(Es durへの転調と考えた方が自然かもしれない)。

(A)をこのように解釈すれば、(B)の和音も全く同じ和音として捉える事が出来る。

面白い事に、先に (3)半音上の調からのポリコード で紹介した複調由来の和音と捉えると、この解釈ではドミナントとしている和音の主軸がポリコードを介している間に入れ替わっているという点である。

元々gis-mollのドミナントから始まったはずが、(A),(B)で示したパートではa-mollのⅤが主体となり、(C)ではその和音がDis dur(Es dur)に解決したと分析できる。これはこのポリコードによる2種類のドミナントとしての多義性・曖昧性を持った和音だからなせる事なのだと考えられる。

この多義性・曖昧性を用いれば、より沢山の転調先を見つけるための1つの技術として開拓の余地があると個人的には思っている。

おわりに

「ある程度は音楽理論知ってるつもりだけど、ここまでの話何言ってるかさっぱり意味わかんねーよ!」って人は、CメジャーキーのドミナントでGとAbのコードを同時に乗っけた和音が使えて、使いようによって色々出来るよーって位の解釈だけしていただければ十分です。

書いていることの1ミリも理解できなかったという方、むしろここまで読んでいただきありがとうございます。多分普通全然理解できなくて当然だと思うので、興味持ってここまでたどり着いてくれて何よりです。

有識者の方、意見や感想などあればご教示いただけると幸いです。解釈や分析が多いに越したことはないので、もし何かあれば是非参考にさせていただきたいと思っています。

この記事は分量で言えば、全20ページある楽曲の内の1ページを分析したに過ぎません。なのでやる気が続く限りは(これでもう力尽きてるかもしれないけど)アナリーゼの続きを書いていきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?