「マイクロモノづくり」とガンディーの「チャルカ」思想(2013-09-19投稿)

※過去のブログ投稿を転載しております。情報はその当時のものになりますこと、ご了承ください。

インド建国の父であるマハトマ・ガンディー(「マハトマ」とは偉大なる魂の意味で愛称)と一緒に写っている糸車のことを「チャルカ」と言います。

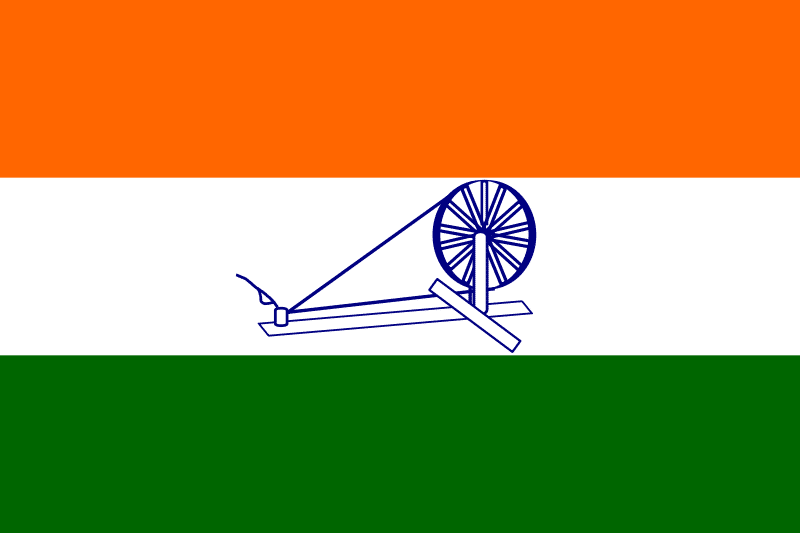

このチャルカは建国当時、インド国旗の中心のマークとなりました。現在のインド国旗でもその面影が見られます。

「ガンジー」インド 1946年 Indian leader Mohandas Gandhi reading next to a spinning wheel at home. Image by Margaret Bourke-White | © Time Inc. All rights reserved.

建国当初のインド国旗(Wikipediaより)

チャルカが国旗の中心にある。

現在のインド国旗(Wikipediaより)

当時イギリスの植民地にされていたインドは、原料の綿花を耕作し、それを輸出してイギリスから得たお金を、自分たちの輸出した綿花でつくられた布地を再びイギリスから買うことで吐き出すという状況でした。

インド人が自分たちが栽培した綿花なのに、なぜわざわざイギリスから布地を買わなければならないのか・・

ガンディーは国民がイギリスに依存する姿勢を改めるため、イギリスから布地を買うことを止め、自分たちで身につけるものは、すでに納屋にしまって数十年も経た「チャルカ」を納屋から出してきて、昔のように使い自分たちで生産した綿花を、自分たちで紡いで糸にし、それを自分たちの手でカディーという布地にして自ら身につける運動を展開することで、チャルカを独立運動のシンボルにしました。

「マイクロモノづくり」の思想も、中小企業・メイカーズが大企業の下請けとなり、そこに依存する生き方を選択するのではなく、自分がいちばんのユーザーになり、自分が欲しいものを企画・開発・生産をして、自らが販売を行うという、「独立自尊」の精神を持って事業を展開して行くという意味で、全く同じ考え方を持った運動です。

18−19世紀にイギリスから発祥した産業革命により、人々は安価に大量の製品を手に入れることができ、生活の「質」という意味では著しく向上しました。

産業革命により、大規模な生産設備に多数の労働力を集め、生産を行うために、事業家に資本を貸し付け、「利子」という新たな冨を生み出す金融ビジネスも大きく成長しました。産業の発展と、金融ビジネスの発展は車の両輪のように互いに支え合いながら成長していったのです。

正確な需要がつかめないものを、安価に販売するには、大量の材料を一度に仕入れることで、原価を低減させ、大量に生産を行い、そこに、流通費・宣伝広告費用などを上乗せして販売する事になります。市場予測が外れれば、当然大量の不必要な在庫を抱える事になります。

必要のない在庫を市場に出してしまうと、製品価格が値崩れするために、当然廃棄処分となります。

産業廃棄物処理工場に行くと、山のように積み上げられた未開封な新品在庫が廃棄処分を待っているとう現状を目の当たりにすることができます。上記のようなムダは、一極集中による資本とその流通の非効率に起因します。そのような現場の模様はわたしが取材した廃棄物処理のナカダイという会社の取材記事、「かわいい素材に黄泉(よみ)がえる廃棄物たち」 に詳細に書いてあります。

大量販売しようとすれば、大資本により、大規模生産工場を建設し、大量の生産をおこなうことになります。しかし、この方式だと、本当に必要としている人の手元にその製品が届くまで非常な非効率で、無駄が発生するのです。

それらの製品を生み出した、貴重な地球の資源を切り出して取り出されたエネルギーと原材料が、製品として一度も使用されないままに、そのままスクラップとして地中深く埋められてしまうとう行為が、資本主義経済に基づいた産業活動が日々繰り返されてきたのです。

その根本は、一極集中による資本とその流通の無駄に起因します。大量販売しようとすれば、大資本により、大規模生産工場を建設し、大量の生産をおこなうことになります。

しかし、この方式だと、本当に必要としている人の手元にその製品が届くまで非常な無駄が発生し、結果として大量廃棄を生み出すのです。

多数のクラウドファンディングサービスの立ち上がりにより、銀行やベンチャーキャピタルを介さずに、個人から個人へ出資できる「お金の民主化」、そして3Dプリンタや3次元CADなどのテクノロジー、オープンソースハードウェア/ソフトウェアを用いた、「モノづくりの民主化」の2つの大きな流れは、一極集中型の非効率な資本と流通からモノづくりを開放します。

そして、クラウドファンディングを使うことで本当に必要としている人が「モノ」を手に入れることができ、「モノ」が使用される近くで消費される最適化されたモノづくりを変えるでしょう。

オープンソースハードウェア/ソフトウェアにより製品の設計図をダウンロードし、地元の鉄工所、町工場でこれまでの製造設備や3Dプリンターで製造すれば、コストはこれまでの大量生産製品の1/10で済みますし、お金は大手メーカーに吸い上げられることなく、その地域に流通します。

その結果、これまでのように大量のお金は必要とされなくなります。お互いに顔の見えるコミュニティの中で、お金を介さない資源の交換をしていくことで、これまでお金を稼ぐために費やされていた時間を取り戻す事ができ、時間的には豊かな生活を手に入れることができます。そして必要なだけ生産し、必要に応じて消費されることで、ムダな廃棄もなくなります。(くわしくはオープンソースエコロジーorgを参照)

もちろん、3Dプリンターですべての「モノ」を作り出すことは出来ませんので、その地域に存在している「鉄工所」や「町工場」が、モノづくりの民主化を果たす大きな役割を担う事になります。

現在当社のクラウドファンディング、zenmonoで実施している、「金属加工ができるメイカーズの秘密工場 メタルDIY」も、すでに地域の中にある「町工場」がモノづくりの民主化を推し進める事ができる基盤となるための可能性を持ったプロジェクトになります。

「オープンソースハードウェア/ソフトウェア」、「クラウドファンディング」や「3Dプリンター」という新たなツールを手に入れた人類は、それらのツールを使いこなす思想を持たなければならないと感じています。

その新たな思想のヒントはガンディーの「チャルカ運動」にあるのではないでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?