「企業のオープンイノベーション なぜ空回り?」という日経の記事を読んで……

こんな記事があっていろいろ界隈でざわついてるのではないか。

これが、その報告書のようだ。

価値共創タスクフォース報告書 概要「ワタシから始めるオープンイノベーション」

そして

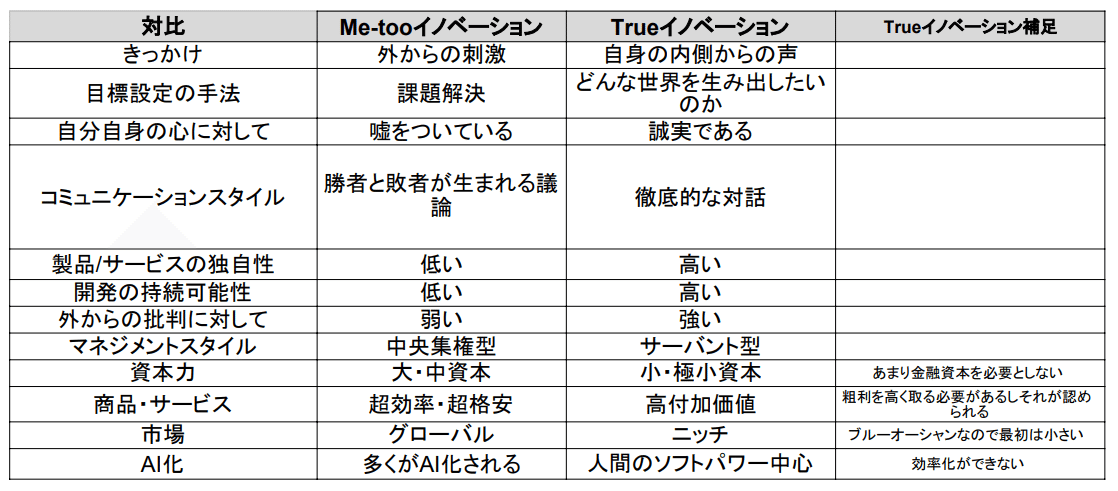

昨年我々が出した本より少し引用してみよう。

拙著「トゥルー・イノベーション」P.68より

◦オープン・イノベーション

「ロジカル・シンキング」とは既存の技術やマーケットをベースに論理的に発想していく方法である。そのロジカル・シンキングよりもイノベーションを生む可能性が高まるとして注目されているのがデザイナーの思考法をベースにした「デザイン思考」である。

米国で発達した思考法で、まず「発散思考(divergent thinking)」によって可能な限りの解決を探り、「収束思考(convergent thinking)」によって可能性を一つの最終案に絞り込む。デザイン思考はアイデアの「積み上げ」によるプロセスで、アイデア出しのために多様な情報を集める。デザイン思考では、人のニーズから課題を設定し、そこから出てきたアイディアをもとにプロトタイプを作成し、ユーザーにヒアリングしながら完成度を高めていく。

「リーン・スタートアップ」はシリコンバレー発の起業や新規事業の成功率を上げるための手法である。コストをかけずに最低限の試作で消費者の反応を見る。

「オープン・イノベーション」とは、新製品・サービスの開発のために組織の枠組みを超えて知識・技術の結集を図ることをいう。官民の連携プロジェクトや、大企業とベンチャーの共同研究などがこれにあたる。

現在すでに多くの企業はこれらのセオリーに基づいて新製品やサービスの開発をおこなっているが、日本企業のイノベーション力が上がっており、新規ビジネスが次々に生み出されているという波はあまり感じられない。イノベーションがうまくいっていない理由については改めて第3章で詳しく説明する。

今回の報告書より

偶然の一致なのか、類似しているような気がするけれど、気のせいだろうか?

日経の記事を読んだり、もっと突っ込んで、報告書を読んで、じゃあどうすればいいのだろか?と次の手を模索するような方がいらっしゃるのならば、我々の本を読んでいただくと、少しは参考になるのではないだろうか。

また、本気で何かしらカタチにしたいという情熱がお有りであれば、一度、鎌倉までお越しいただければ、我々なりの助言ができるかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?