20030930 カレイの擬態(2)

民宿の生け簀にいたカレイをじっと見つめていてあることに気付いた。

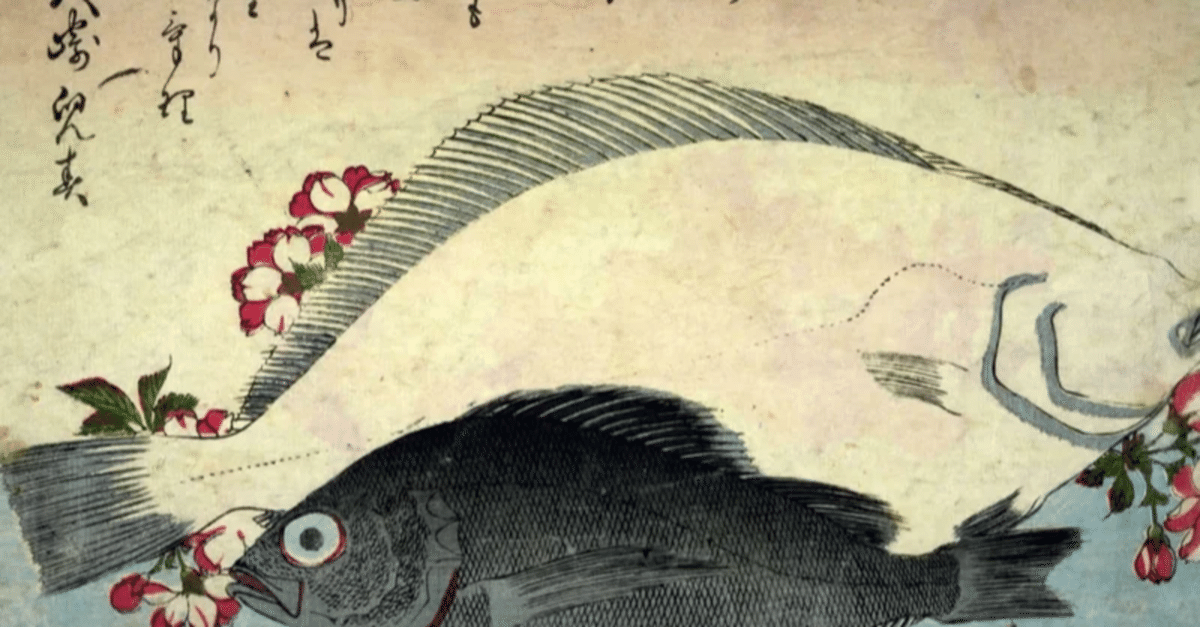

以前にカレイの擬態$${^{*1}}$$について書いた。カレイやヒラメ$${^{*2}}$$は片側に目が寄っている$${^{*3}}$$にも拘わらず、海の底の模様に自分の体の模様を変化させることが出来るという。

カレイやヒラメは自分の真下の海の底の模様に合わせるのはどうやっているのだろうか。底が市松模様$${^{*4}}$$だと自分も市松模様になるという説明が水族館$${^{*5}}$$に書いてあったが、本当にそんな芸当が出来るのだろうか。

生け簀のカレイを水面から覗き込んでいた。カレイは少し泳いでは底にへばりついてを繰り返していた。底にへばりつくと生け簀の底の模様に合わせて少しだけ体の模様が変化していた。もともと生け簀の底は水苔や貝殻の欠片があるだけなのでそれ程変化に富んでいない。だからそんなに体の模様は変化しないのかもしれない。

カレイの動作を見ていて思ったのは、カレイはどんな海の底の模様でも自分の体の模様を変化させるわけではない、ということである。つまり得手不得手があるに違いない。市松模様が得意なカレイもいれば、千鳥柄$${^{*6}}$$が得意なカレイもいるのではないだろうか。

カレイは片面に寄った魚眼レンズ$${^{*7}}$$の眼を使って自分の得意な模様の海の底を見つけては、そこまで泳いで行って体の模様を変化させているような気がしてきた。

それではどうやって自分の得意な模様を見つけるのであろう。視界の周辺にかすかに見える自分の体を見て判断するのだろうか。上手く自分の得意な模様が見つけられなかったカレイやヒラメは擬態が下手ということになるので外敵に襲われて淘汰されてしまう。だからある程度成長したカレイやヒラメは得意な模様を知っているに違いない。

カレイやヒラメは海の底の模様に自分の体の模様をいつでも変化させられるのではなく、自分の得意な模様の場所に移動しては体の模様を変化させているのだと思う。

*1 20021229 カレイの擬態

*2 ヒラメとカレイの見分け方

*3 カレイの解剖

*4 Lonseal Online 「江戸時代のデザイン感覚 ―歌舞伎に見る色と意匠―」

*5 名古屋港水族館

*6 千鳥格子(ハウンドトゥース・チェック) とは 【柄・生地、チェック・格子柄】|モダリーナのアパレル・ファッション図鑑

*7 魚眼レンズ写真館(魚眼レンズを通して見た大阪の街)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?