お土産メモリーズ・ポーランド編

久しぶりのお土産シリーズ第3弾はポーランドだ。

3年ほど前に私はポーランドを旅していた。北はグダンスクから南はクラクフまで、10日間で主要な都市をめぐるいつものように忙しい旅であった。

西部シロンスク地方に位置するヴロツワフを旅した模様のみ現在記事になっているが、他の都市についてもいずれは取り上げたい。

さて、そんなポーランドのお土産たちがこちらである。

旅の記憶とともに、取り上げていこう。

素朴な伝統工芸

ポーランドのお土産として最も有名なものの一つがポリッシュポタリー(Polish pottery)と呼ばれるポーランド製陶器だろう。

ポリッシュポタリーとはポーランド南西部、ドイツやチェコの国境にほど近い町ボレスワヴィエツ(Bolesławiec)及びその周辺で作られている陶器だ。

この地域には2つの川が流れ、良質な陶土に恵まれており、中世より伝統的に陶器の製造が行われていた。

その後時代が流れ、2度の世界大戦の中でボレスワヴィエツがドイツ領となった際に、この地に移住したドイツ人によって陶器製造会社が設立され、現在の絵付けの技術が確立する。

大戦後も陶器の製造は続いていたが、東西冷戦が終わった90年代になって、ポーランドを訪れるようになった在独米軍の兵士や家族らによってアメリカに持ち帰られたことをきっかけに、アメリカを始め世界各国で高く評価されるようになったそうである。

ポリッシュポタリーの特徴としては、海綿などで作られたスタンプを用いて、職人の手によって1つ1つ絵付けが行われることにある。

プリントではないため絵柄にも若干の個体差があり、決してきらびやかではないものの、どこか素朴で親しみやすい魅力を持っている。

また、レンジ・オーブン・食洗機すべて対応というのも利便性が高い。

参考:

ポリッシュポタリーの本場はボレスワヴィエツであるが、ワルシャワやクラクフなどの主要都市にも取り扱う店はあるため、持ち運びの観点から、最後に訪れる都市で購入するのが良いだろう。

(日本への発送に対応する店もある)

大小様々な陶器がある中で、実家へのお土産用と自分用に小さめの器をいくつか購入した。

現在でも我が家で小鉢と醤油入れとして活用されている。

裏面に記されたHANDMADE IN POLANDがポリッシュポタリーの証だ。

世界遺産の塩

ポーランドは欧州で5位の生産量を誇る塩の生産地である。その塩生産は主に岩塩であり、ポーランドの塩生産を長きに渡って支えたのが、南部クラクフ近郊にあるヴィエリチカ岩塩坑である。

現在は商用採掘は行われていないが、廃坑になっていないものの中では世界最古を誇る岩塩坑であり、1978年に「ヴィエリチカとボフニアの王立岩塩坑群」として世界遺産に登録されている。

全長300kmを超える坑内は、様々な岩塩の彫像があるポーランド屈指の観光地となっており、いずれその様子も取り上げたい。

ヴィエリチカ岩塩坑で取れた岩塩は、食用塩やバスソルトとして販売されており、手軽なお土産としても最適なものになっている。

樹脂の宝石

もう一つ、ポーランドを代表する名産品が琥珀である。

そもそも琥珀は針葉樹の樹脂が海底に堆積してできる化石の一種であるが、バルト海に面したグダンスクでは世界の琥珀産業の80%が集結するという琥珀の一大生産地となっている。

そのため、比較的手頃に琥珀製品を手に入れることができ、町には琥珀を取り扱う店が多く並んでいる。

手頃とはいえ、宝飾品となるとそれなりの値段がするので、私にはこれくらいで十分だ。

粉末スープ

私は旅先のスーパーでその土地らしい味の粉末スープを買う。

主に自分用だが、日持ちし、かさばらず、簡単に帰国後旅の味を思い出せるのがとても良い。

東欧らしく、ビーツを使った鮮やかな赤色のスープなどもあるが、特にポーランドのスープと言えばジューレック(Zurek)だろう。

ジューレックとは、ライ麦を発酵させたものをベースに、ゆで卵やソーセージなどを加えるポーランドの伝統料理だ。

発酵ライ麦を使っているだけあって、酸味のある味わいが特徴になっている。そのクリーミーそうな見た目から、最初は「なんだこれ酸っぱ!」と思うのだが、不思議と癖になる味わいで、気づけば「なんだこれうめぇ!」と毎日のように飲んでいた。

となれば買って帰るのも当然であろう。

トルンご当地銘菓

ここからはお土産の王道、お菓子類だ。

中北部に位置する都市、トルンの銘菓として知られるのがピエルニキ(Pierniki)だ。

ピエルニキとはジンジャーブレッドの1種であるが、一般的なジンジャーブレッドと聞いて想像するものよりふっくらとしており、ジンジャーなどのスパイスが強く効いた味わいだ。

特にポーランドの老舗メーカー「コペルニク」のものが有名であり、様々なバリエーションがある。

なお「コペルニク」とはトルン出身であり地動説を主張したニコラウス・コペルニクスから取られている。

コペルニクは、トルン以外にもクラクフなどにも支店を持ち、カルフールなどのスーパーでも入手することができる。

ポーランドの定番菓子

より日常的に親しまれているお菓子はこのあたりだ。

ウエハース

バラマキ土産に適しているのは、右下プリンスポロ(Prince Polo)だろう。

プリンスポロは、ポーランドでおなじみのチョコでコーティングされたウエハースバーで、チェコやハンガリーなど東欧の多くの国でも親しまれている定番お菓子だ。

どこのスーパーやキオスクにも必ずあり、個包装されていて手軽なのでバラマキに最適と言えるだろう。

味も定番のClassic(クラシック)、Smak Orzechowy(ナッツ)、Mleczne(ミルク)等がある。

いくつかの種類を買っていって好きな味を選んでもらい、「これは何味なの?」と聞かれたら「書いてあるとおりSmak OrzechowyとMleczneですけど?」と逆ギレするところまでセットで楽しめる。

フルーツチョコレート

また、私のイチオシはŚliwka Nałęczowska (シリフカ・ナウェンチョフスカ)だ。

シリフカ・ナウェンチョフスカは、プラムの実をチョコレートでコーティングしたお菓子である。

プラムの適度な酸みとチョコの甘みがマッチして、つい一人でバクバク食べてしまった。

キャンディーのように包装されているので、バラマキに活用することも可能だ。

ヴェデル社のお菓子

ポーランドを代表する菓子メーカーといえばWedel(ヴェデル)社である。

スーパーのお菓子コーナーの一角を占め、チョコやキャンディーなど様々な商品を扱っている。

特に人気があるのがPtasie Mleczko(プタシェ・ムレチュコ)だ。

プタシェ・ムレチュコはマシュマロをチョコレートでコーティングしたお菓子だ。定番はバニラ味だが、レモン・チョコレート・ストロベリーなど様々なバリエーションがあり、日常のおやつはもちろん手軽な贈答品としても親しまれているそうだ。

プタシェ・ムレチュコとはポーランド語で「鳥のミルク」を意味し、スラブ民話に由来を持ち、この世にないほど美味しくありたいという願いが込められているそうだ。

マシュマロは程よい甘さで、口当たりも軽く、ついつい食べ進めてしまう味わいだ。

よく似た名前でWawel(ヴァヴェル)というメーカーもある。

チョコレート以外ではKrówka(クルフカ)と呼ばれるファッジキャンディも親しまれているそうだ。

クルフカとはポーランド語で「小さい牛たち」を意味し、外はサクッと中はとろりとしてミルクの風味豊かなキャンディだ。子供から大人まで親しまれていると言う意味では、日本で言うミルキーのような立ち位置なのかもしれない。

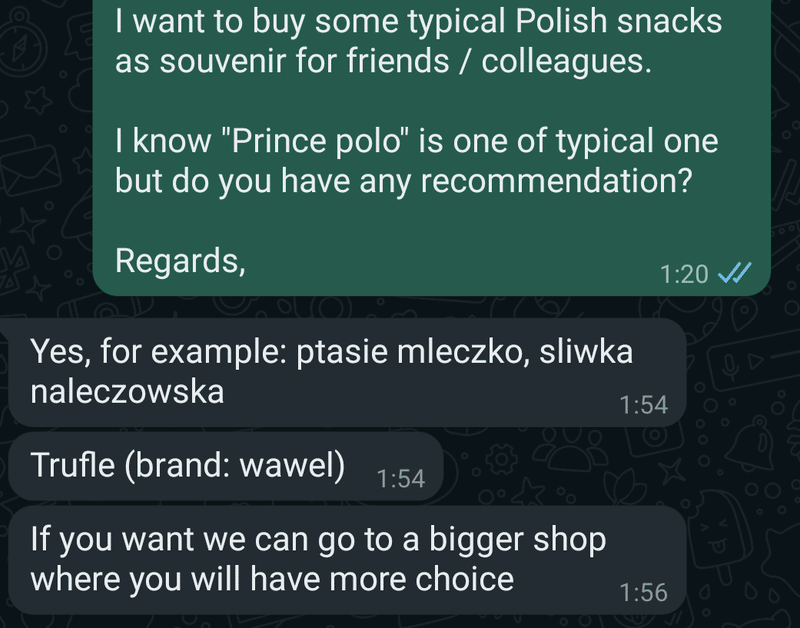

これらの定番お菓子のチョイスには少々自信がある。というのも、これらはたまたまトルンに向かう電車の中で知り合い、友人になったポーランド人からの聞き出したおすすめなので、地元民お墨付きであり、事実ハズレのない味だった。

クラクフに住んでいるという彼には、さらに数日後のクラクフ観光時に家にお呼ばれしてケーキをごちそうになって、町も案内してもらうなど大変世話になった。

日本に一度来たことがあるそうで、子供が大きくなったら再訪したいとのことだったので、日本にやってきた暁には手厚いもてなしをしたい限りだ。

なお、写真右上のプリッツみたいなお菓子は、家を訪れた時、子供用のお菓子として買ってあったものを「いいから持っていけ」と言われて頂いたものだ。

まだ年端も行かぬ子供のお菓子をぶん取るのは気が引けたのだが、彼女も日本に来た暁には、お返しにバトンドールを献上する所存だ。

おわりに

ここまでを要約すると、

おすすめとしては

Bolesławiec産の陶器を買い、

Wieliczkaの塩を手に入れ、

Śliwka NałęczowskaやPtasie Mleczkoをバラマキお菓子にしよう。

ということだ。

そう、ポーランド語は発音や読みがとても難しいのである。

旅行時には最低限の挨拶や会計の言葉くらいは現地語を覚えていくのだが、ハンガリーとポーランドに関してはなかなか苦労をした思い出がある。

しかし、我々は世界でも屈指の難解言語である日本語を操る民族だ。

日本語を話せて、他に話せない言語などない、と言う気概で覚えてみたいものである。

最後までご覧いただきありがとうございました。

次回は夜景が有名な都市を取り上げたいと思います。

いただいたサポートは、新たな旅行記のネタづくりに活用させていただきます。