#012 CLARUS MS-35(クラルス MS-35)

アメリカ・ミネアポリスにおいて(Clarus Camera Manufacturing Company)クラルスカメラ社によって1946年から1952年にかけて作られた、レンジファインダーカメラ、CLARUS(クラルス) MS-35。

当初、戦後間のない頃はアメリカもライカの輸入がままならず、どうにかライカに似た自国生産のカメラを、という発想だと思います。同社はこの1機種しか手掛けておらず倒産を迎えます。

初期の戦後需要に応えるため、急拵えで量産され、初期型の20,000台程度は設計・構造上のトラブルを抱えており1949年までにマイナーチェンジを重ねたにも関わらず、初期型の酷評を引きずったまま同社は破綻してしまいました。破綻後も製造は続けられ、後期モデルのMS-35とほとんど同じでしたが、Wescon銘でも販売されたようです。その他レンズシャッター式のものもあったようです。

CLARUS MS-35 本体スペック

・布引き横走りフォーカルプレーンシャッター

・シャッタースピード 1/1000、1/500、1/200、1/100、1/50、1/25、B

・ファインダー 連動式距離計、50mm固定ファインダー

・マウント M41(41mm径スクリューマウント)

・交換レンズ

Wollensak Anastigmat 2 インチ (50mm) f/2.8

Wollensak Velostigmat 2 インチ(50mm) f/2.8

Wollensak Raptar 2 インチ(50mm) f/2.0

Wollensak 35mm f/3.5

Wollensak 101mm f/3.5

Elgeet 4 インチ

このカメラを手にとった初めの感想としては「分厚い・・・」。

アメリカ人によるアメリカ人の為のカメラ、とはいえ45mm程ある本体の厚みは35mmカメラとしてはかなり扱いにくいものです。

外見はライカⅢfより先進的なイメージですが、内容はライカⅢfを意識した仕様です。ただ一点だけ、このカメラはスローシャッターが1/25までしかなく、スローガバナーを搭載していないという点が大きな違いです。

ファインダーと距離計は別窓となっており、両端の2つの窓で測距、真ん中の窓がファインダーとなっています。ライカⅢfと同じ仕様です。

距離計は二重合焦式。ファインダーはブライトフレームのない50mm相当の素通しファインダー。

本体のリペア

ジャンク品のカメラとして手に入れたのですが、シャッターボタンがスタックして巻き上げもできない状況でした。扱いにくそうなカメラとはいえ、そのままにしておくのも可哀想なので、分解してリペアを試みてみることに。

分解は驚くほど簡単で、セオリー通りダイヤル類を外し、アクセサリーシューのネジ2本と軍幹部トップカバーの左右のネジ2本を外すとトップカバーが外れます。

ドイツのカメラに比べてネジも大きく、トラップ的な仕掛けもないので大雑把な印象。アメリカ製カメラは潔さがいいですね。

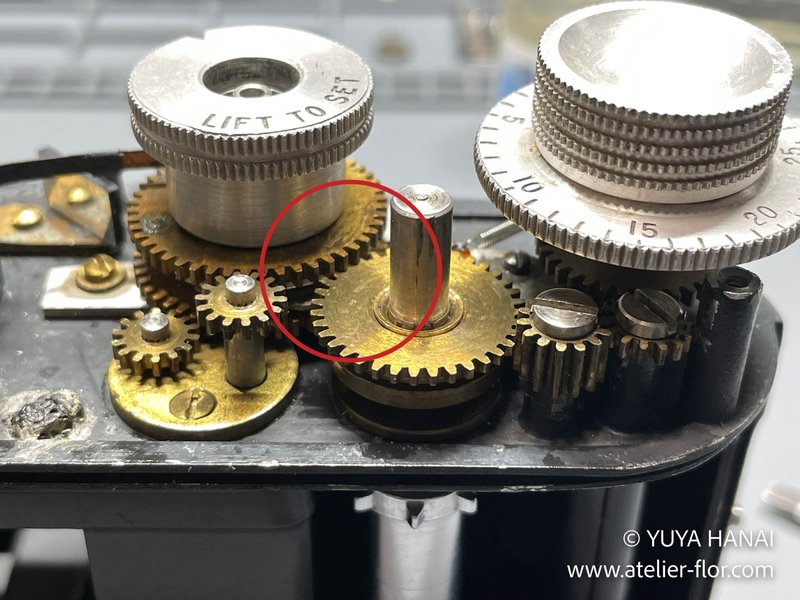

トップカバーを開けてみると、ギアにグリスのようなものがべったりと塗ってあり、これが粘っているようです。まずはこれを一通り綺麗に清掃することにしました。ある程度綺麗にすると動くようになってきたので、あらかたベンジンで拭いた後、スプレー式のパーツクリーナーで一気に洗浄し、精密機械用潤滑油を注油しました。

この状態で動かしてみると、シャッターを切った後、シャッターボタンからスプロケット下まで伸びる軸がバネの力で上に戻るはずが、ギア同士が噛んでしまい、戻り切らずにスタックしてしまう状況のようです。

ギアを外したり色々とやってみると、ギアを止めているネジがまっすぐ入っていかず、メスネジ側が曲がっているのかも・・・また、ギア自体の工作精度が低いということも考えられます。

ひとまずこれを解消するため、ギアの一部にテーパーをつけて正位置に戻るよう少々加工しました。するとばっちり動作するように。シャッター幕やドラムはまだまだ元気なのようです。

開けたついでにファインダーと距離計ミラーも清掃し、これでリペア完了としました。

あまり見かけないレアなカメラですが、その交換レンズ群はアメリカ合衆国が誇るWollensak(ウォレンサック)社製のレンズ群でちょっと魅力的です。次回はこのレンズにスポットを当ててみたいと思います。

サポートいただけると大変嬉しいです。いただいたサポートは新たな工具などの導入資金として役立てさせていただきます。オールドレンズやカメラリペアの技術向上に役立て、その楽しさをひろめて参ります!