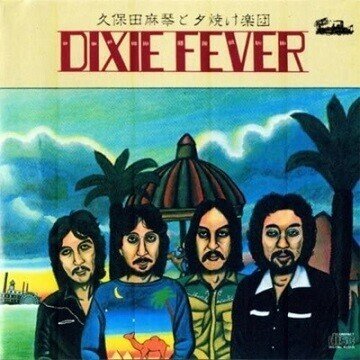

久保田麻琴と夕焼け楽団「Dixie Fever」(1977)

最近、久保田麻琴の音楽にハマってます。全く知らない方が多いと思いますし、私もスルーしていたのですが、たまたま1977年発表の「ラッキー・オールド・サン」の1曲目「陽のあたるところへ」を聴く機会があって、驚愕…。まるでジャクソン・ブラウン、いや、ジャクソン・ブラウンが日本語で歌っているのか…と勘違いしてしまうほど。そこから更に彼の音楽をチェックしていくと、細野晴臣さんがドラムで参加している「ハワイ・チャンプルー」とか、かなり私好みの音楽をやっていることが判明。

そんな久保田麻琴さん、ゴジラのジャケットの「サンセット・ギャング」もいいけど、やっぱりおススメはスワンプ指数が高い「Dixie Fever」かなあ~。

1977年初頭にニュー・オーリンズに訪問した久保田麻琴は、すっかりその音楽の虜になったらしい。その後、サンフランシスコの友人宅へ戻ったところ、熱を出して1週間寝込んでしまった、それをそのままアルバム・タイトルにしたのが本作。ですからニュー・オーリンズ音楽、スワンプの香りがする洋楽テイスト溢れる内容なんですね。

メンバーはメンバーは久保田麻琴(Vo,G)、井上憲一(G)、藤田洋麻(G)、恩蔵 隆(B)。

本作収録の演奏シーンの映像はなかったのですが、まさにニューオーリンズ、セカンドライン・ビートを強調したナンバーのライブ映像があったので、先にそちらをアップ致します。まずはこのバンドがどんな音楽をやっていたのか、この洋楽テイスト溢れる演奏をご賞味下さい(もしこの映像でご興味が湧かなければ、本記事はスルーして貰って構いません)。

上の演奏、まさにリトル・フィートを思わせるサウンドですね。こうした流れを受けて、本作は制作されたわけです。

本作はハワイでの録音ですが、キーボードにロニー・バロン(ドクター・ジョンとのコラボで知られる方)、ドラムにトラヴィス・フラトーン(スティーヴン・スティルスやグラハム・ナッシュ、リタ・クーリッジのバックで叩いていた方)が参加。実はドラムは林立夫さんだったのですが、林さんが熱を出し、急遽スタジオに遊びに来ていたトラヴィスにお願いしたとのこと。そして隣のスタジオでは鈴木茂さんが「LAGOON」を収録していたようです(LAGOONは全曲、林さんが叩いているので、久保田さんの収録が少し後だったと思われます)。

外人2人が参加したことで、かなりグルーヴ感を感じるのが①「ディキシー・フィーバー」。

かなりスワンプの香りがしますね~。コーラスも完全にスワンプですし。ご機嫌なスライドは藤田さんのプレイでしょうか。

この曲は歌詞をそのまま英語にしたら、完全に洋楽ですね。この当時の日本のロックって、実はワールドワイドに通用するプレイをしていたんじゃないのかなあと感じます。

そして更にスワンプなグルーヴは続きます。ラヴィン・スプーンフルもカバーしたトラディショナルソングの②「Wild About My Lovin'」。

ラヴィン・スプーンフルよりも、かなりコッテリとした感じのアレンジ。リズム隊の腰が座っている感じですね。間奏のロニーのピアノ・ソロもご機嫌なプレイ。

昨今のシティポップのブームの流れから、⑤「星くず」もその1曲と呼ばれているらしい。こちらは久保田さんの作品ではなく、メンバーの藤田洋麻の作品。

確かにご紹介した①②とは違う味わいの楽曲。久保田氏は後にこの曲について「ヤング・ラスカルズでいうと「Groovin'」に似たムードがある」と語ってますが、私はイーグルスに似ていると感じます。「New Kid In Town」と似たムード…、特にリズム隊のグルーヴ感はそっくり。メンバーはイーグルスのコンサートも見たと語ってますので、その影響が大きいかなと。

シンセは細野晴臣、ドラムは林立夫。この時点では林さん、まだお元気だったんですね。

メンバーの井上一の作品の⑥「チャイナタウンブルース」。

これも渋くて大好きなナンバー。こちらはソウルですね。特にホーンなんかはメンフィス・ソウルを思わせます。やっぱり外国の方が叩いているから、凄くグルーヴィー。

エンディングも井上一が書いた⑨「一つだけ光るもの」。

リード・ヴォーカルも井上氏。エンディングはバラード。印象的なシンセは細野晴臣のプレイ。

この曲のメロディはフォーキーな味わいですね。アレンジこそ、ロッカバラード風ですが、ギター1本でも聞かせてくれるメロディです。

久保田麻琴と夕焼け楽団は、後にサンディーをメイン・ヴォーカルに迎え入れ、サンディー&ザ・サンセッツとして活動していくこととなります。

夕焼け楽団の他のアルバムもかなりいいので、いずれご紹介したいなあと思ってます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?