窓辺で手紙を読む女

今月はじめのことだけど、東京都美術館の特別展「ドレスデン国立古典絵画館所蔵 フェルメールと17世紀オランダ絵画展」に行ってきた。またも会期終了間際の滑り込み。

完全予約制になってからは予定を立てるのがむつかしい。いろいろと調整する間に予約が埋まってしまう。週末はとくに。

今回も諦めかかっていたところ、平日にはまだ空きがあること、金曜日は遅くまで開館していることを知り、予約を入れた。仕事を終えてから美術館に駆けつけて閉館時間まで過ごした。職場から近いのは幸いだった。

◆◇◆

17世紀のオランダ絵画は、同国の美術史でも黄金時代と呼ばれるぐらいに充実している。これまで何度も日本で企画展・特別展がおこなわれた。とりわけフェルメールは人気があるので、宣伝も盛ん。わたしもいままで何度も観に行った。

この展覧会は、ドイツのドレスデン国立古典絵画館のコレクションのうち17世紀のオランダ絵画に焦点を当てた特別展。風俗画がおおく、ほかに風景画、静物画、複製版画もある。

展覧会の主役はフェルメールの《窓辺で手紙を読む女》だ。

修復によって隠されていたキューピッドの画中画が顕になった。この作品が所蔵館以外では初めて展示されるとのこと。展覧会のチラシも折りたたみ式で修復の前後を表現するほどに力がはいっている。

このnoteの見出し画像は、2005年に同作が来日したときの図録と今回の図録の表紙。このとおり画中画の有無でまったく印象がことなっている。

この展覧会にはもちろんフェルメール以外にも見応えのある作品があるのだけど、今日はこの作品に絞って書くことにする。

◆

7章にわけて構成されているこの展覧会。ひとつの章がこの作品にあてられている。実物にくわえて、複製された油絵1点と版画4点。それに修復過程とその背景についての展示がある。複製画はいずれも画中画が隠されているのもの。

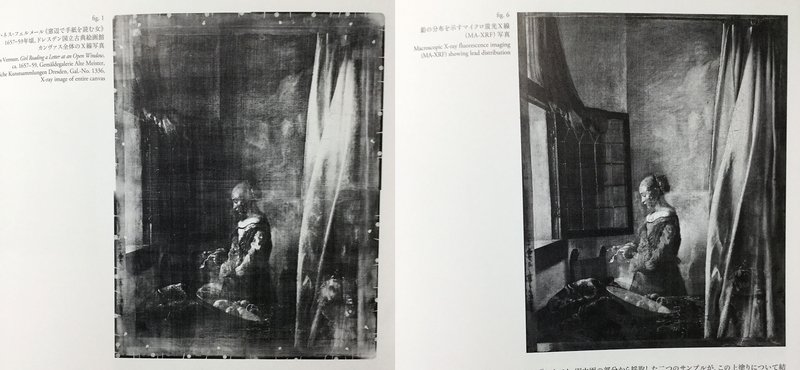

ちなみにこの画中画の存在は、1979年にX線撮影によってあきらかになっていた。ただ、これはフェルメール本人が制作過程で塗りつぶしたものだろうと考えられてきた。2005年の神戸の展覧会の図録にもそう書かれている。

ところが今回、その上塗りが取り除かれたのはどういうことか。

修復の概要については、展示解説がとてもわかりやすかった。箇条書きにしてまとめると以下のとおり。

2017年、古いニス層を除去、汚れ落とし作業

修復家が、画中画部分とそれ以外の部分とで溶媒の反応が違うことに気づく

絵具の微小なサンプルを採取して科学調査

結果、画中画と上塗りのあいだに汚れの層を発見

キューピッドの画中画に乾燥によるひび割れも発見

洗浄後、画中画部分の壁は茶色をおびていたが、周囲の壁は白

壁の色の違いは、ニスが変色してから色を合わせて上塗りされたのではないか

画家はこの作品制作の17年後に死亡しているが、17年ではここまで変色しない

画家本人ではなく、死後かなり経過してから画中画が塗りつぶされたはず

この9の結論により、フェルメールが描いたオリジナルを復元すべく、上塗り層を取り除く決定がされたとのこと。実際に修復の途中経過の写真も紹介されていた。下からオリジナルの画肌が出てくる様子は、さぞかしスリリングだったことだろう。

図録には、この展示解説にくわえて、所蔵館の修復家クリストフ・シェルツェル氏による経緯と解説がある。顕微鏡で観察しつつメスをつかって上塗りを除去するとか、修復家ならではのテクニカルな話が興味ぶかい。

ちょっと気になったのがマクロ蛍光X線撮影。蛍光X線分析装置は、わたしもふだんの仕事でつかっている。電子顕微鏡下での元素分析結果のマッピングもやったことがある。小さなものばかり対象にしてきたので気がつかなかったけど、たしかに絵画のような大きなものにも応用できそうだ。

図録の説明が不明確なのだけど、これは鉛の濃度を可視化したマッピングで壁の色味の違いが推察できるようだ。鉛はホワイト(鉛白)の鉛。上の写真の明るい部分が鉛の濃度が高い部分。人物の右側あたりの白がとくに明るい。下の画中画を拾っていることを考えれば判断がむつかしいけれど、もともとの壁がかなり白く描かれていた証拠なのかな。

修復前の姿では、何もない壁が手紙を読む女性を引き立たせている。フェルメールは、あえて静謐な場面をつくって人物の内面描写に挑んだ・・・点描的に光を表現する手法とあわせて、こんな解釈から、画家の創造性と先見性が評価されていた。わたしもそう思っていた。

しかし、今回あきらかになったのは、画家がしっかりと画中画で絵の説明をしていたこと。痛快なほどに印象がちがう。

◇

17世紀のオランダでは、民衆の生活を描いた風俗画が人気だった。貴族と労働者のあいだの中産階級が育った社会背景がその理由。風俗画には、教訓や寓意がこめられていた。きっと謎解きのような感覚で、市民には娯楽的な意味合いもあったんじゃないか・・・そんなふうに思える。

風俗画にはいろんなものが描き込まれていて、それぞれが意味をもつ。そのモチーフの情報から絵の内容を解釈する図像学(イコノグラフィ)という学問がある。絵画は”観るもの”でありながら、”読むもの”でもあった。

図像学は中世の作品に顕著だけど、ルネサンス以降近代にも生きていた。古典絵画を読み解くには図像学の知識は不可欠。ヨーロッパの人びとに深く根付いた文化の一部だった。

じつは、わたしは学生時代にこの図像学に凝って、荒俣宏さんの『図像学入門』やらエルヴィン・パノフスキーの『イコノロジー研究』(※)なんかを読んだ。おかげでなにかと深読みする癖がついてしまった。今回の展示でその感覚を思い出した。

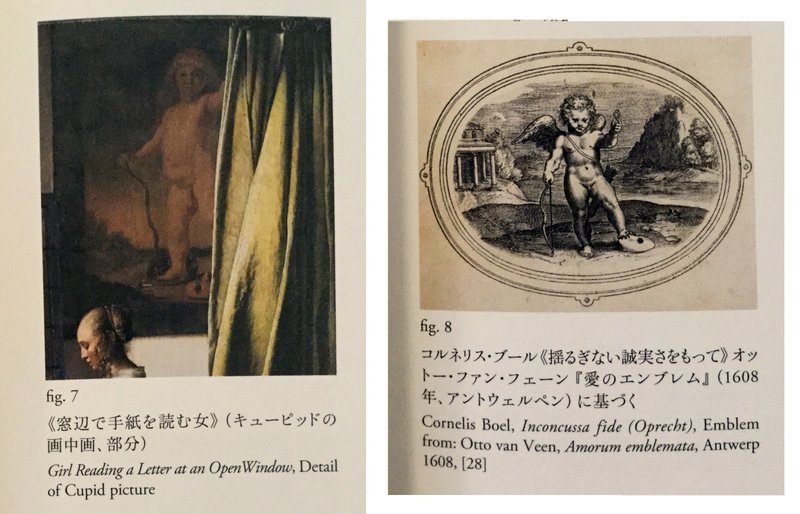

この《窓辺で手紙を読む女》の画中画についても、図像学的な解説がある。

恋の矢を射るキューピッドは愛の象徴。この絵があることから、女性の読む手紙が恋文であることがわかる。そしてそのキューピッドは仮面を踏みつけている。仮面は欺瞞を意味する。欺瞞を踏みつけて否定しているので誠実さを表すという。

ただ、キューピッドの右足はもうひとつの仮面の裏側を踏んでいる。これの意味するところは曖昧だ。誠実さの強調なのか、わざわざ反対側を向けているのは反対の意味なのか。この解釈は絵を鑑賞する側に委ねられているのかもしれない。

画中画だけでなく、ほかのモチーフにも意味がありそうだ。開放された窓は奔放さを、果物は成熟をしめす。キューピッドのおかげで性的な印象がついてまわる。もしかしたら赤いカーテンやガラス窓の格子などにも何かが隠されているかも。この絵も当時流行の風俗画のひとつとして鑑賞者への謎かけが仕組まれていたんだろうか。

◆

この作品で、わたしが気になっているのはガラスに映った女性の顔の部分。絵画全体では端正な横顔が目立つけれど、窓ガラスにはほぼ正面向きの顔がうっすらと認識できる。

この顔をどう見るかは意見がわかれそうだ。横顔では表情がわかりにくい。わたしにはこのガラスにうつった顔が、深刻に考え込むような表情に見える。あるいは怒りの表情かもしれない。とにかく、穏やかな感じがしない。

キューピッドの画中画の図像学的な解釈もあわせると、この表情がどうにも心をざわつかせる。恋文を読む女性は、恋する乙女的な夢見心地などではなさそうだ。なにかショッキングな内容の手紙なのかと思わせる。

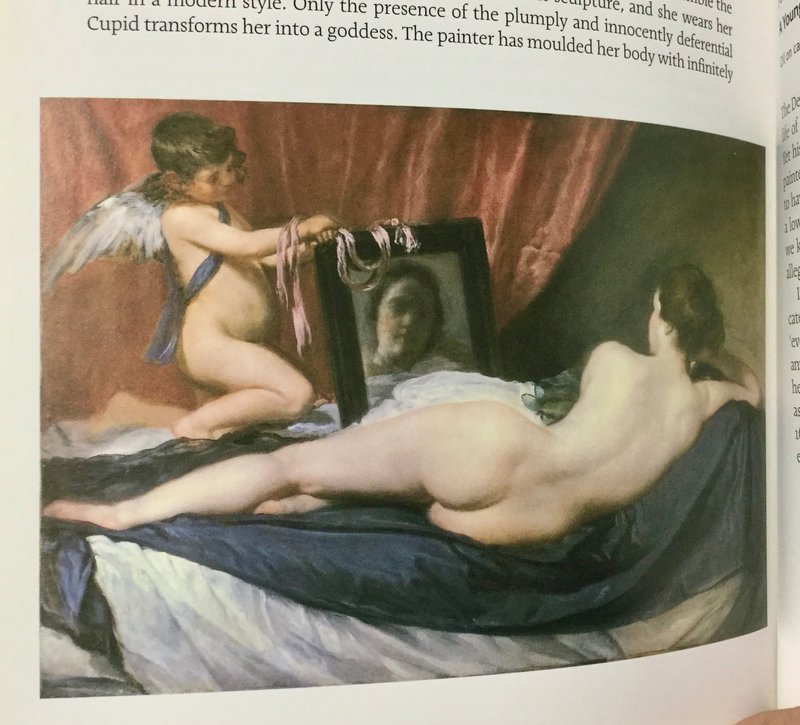

反射によって、角度的に見えない表情がわかるというパターンは、他に思いつくのはベラスケス、マネ、ダリあたりの作品。いずれも鏡に明確に映っているので、フェルメールのガラス窓の反射よりも鮮明に描かれている。

鏡を通したものはいくつかあっても、うっすら朧げにうつる似たようなものが思いつかない。当のフェルメールもほかには描いていない。こんなにおもしろそうなモチーフなのに意外だ。

わたしの考えすぎで、フェルメールはモデルを窓際に立たせたときに見えるものをそのまま描いただけなのかもしれない。それでもこうして鑑賞者に考えさせるのだから、それだけで作品の深みにつながっている。

◇

《窓辺で手紙を読む女》のキューピッドの画中画は、フェルメールが塗りつぶしたのではなかったことがわかり、オリジナルの姿が復元された。では、誰が何のためにわざわざ塗りつぶしたのか。

明確なことはわかっていないとしつつも、この展覧会ではヒントとなる話が紹介されていた。

注目すべきは、この絵が1742年にドレスデンのコレクションに加わったときの手紙の中で、作者がレンブラントとされていたことである。18世紀当時、フェルメールは現在のように名の知れた存在ではなく、対してレンブラントは存命中から高く評価され、没後もヨーロッパ中で絶大な人気を誇った。ドレスデンのコレクションに入る際、より「レンブラント風」に見せるために画中画が隠された可能性も考えられる。

なんと、絵画の売買にまつわる人間くさい事実が浮かびあがってきた。名の売れたレンブラントの作品らしく見せるために何者かがわざわざ加筆したとか。それで成立してしまう売買もどうかと思うけど、いかにもありそうな話だ。

きっと似たようなことはもっとあったことだろう。現代でもあるかもしれない。わたしに身近なところでいえば、宝石の模造石や産地の偽装に通じる話。宝石に限らず、食品でも衣類でもニセモノが横行しているではないか。いわんや絵画をや、である。

修復前の作品を模写した作品を観て、人物の影にくらべて窓の影が不自然なことに気がついた。暗めの四角い領域として描かれた窓の影。光源に対しての位置がおかしい。人物の影よりもエッジが明瞭。そもそも透明なガラスを透過する光もあるので一様に暗くはならないはずだ。

フェルメールの気持ちになって考えたら、こんな描きかたをするだろうか。だけど、わたしがこれに気がついたのは今回の展示を観てのこと。これまで誰も指摘してこなかったのだから、案外そうして見過ごされてきたケースがあるかもしれない。

《窓辺で手紙を読む女》のX線写真では、画面右側のカーテンの下におおきなグラスが描かれていたこともわかっている。そちらについては今回はまったく議論されていない。キューピッドの画中画がカーテンの下には描かれていないことから、制作段階でグラスが塗りつぶされたことが自明だということだろう。

2008年におなじく東京都美術館でおこなわれた「フェルメール展」の図録を見ていると、ほかにもX線撮影でちがいが判明している作品がある。

《眠る女》の背後には男性と犬が描かれていた。《牛乳を注ぐ女》の背景には地図と洗濯籠があったらしい。これらもフェルメール自身が変更したとされているけど、実際はどうなのだろう。

とくに《牛乳を注ぐ女》については、人物の右腕と壺とのあいだの空間の塗り方が稚拙なのだ。以前にこの作品の一部を模写していて気がついた。次の修復がいつなのかわからないけど、そのうちなにか新発見があるか・・・と期待している。

この「フェルメールと17世紀オランダ絵画展」は、東京では終わってしまった。しかし、このあと札幌、大阪、仙台と巡回するとのこと。比較的ながく日本に貸し出してもらえる貴重な機会だ。あと半年あまり、おおくの眼を楽しませてくれそうだ。

※ イコノロジーは図像解釈学と訳される。絵の解釈ではなく、図像の意味や主題にフォーカスして掘り下げるアプローチがとられる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?