2021年3月の記事一覧

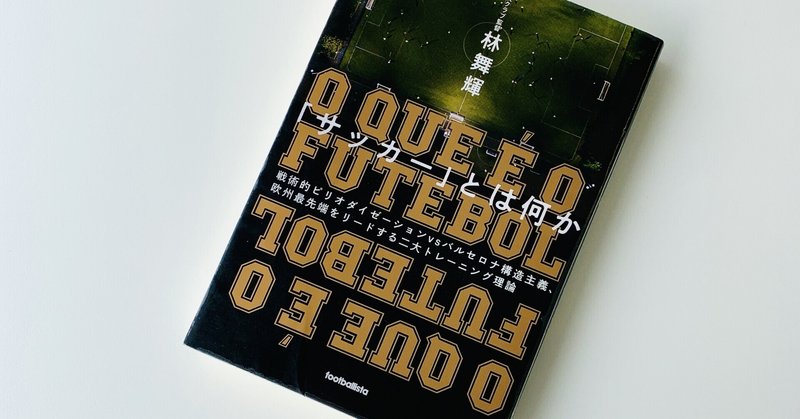

書評 #32|「サッカー」とは何か 戦術的ピリオダイゼーションvsバルセロナ構造主義、欧州最先端をリードする二大トレーニング理論

壮大なタイトルだ。読者を魅了し、先へと誘う文体も印象に残る。その工夫に、筆者の想像力やコミュニケーション力がほとばしる。 「奥深さ」という言葉をつい使ってしまう。しかし、それはサッカーの魅力を語る上で、最適な言葉なのだろうか。そこに僕は限界を感じてしまう。サッカーは限界がなく、宇宙のように広がり続けるからこそ、世界中の人々から愛されている。僕はそう思う。本作はその魅力の一片を世に届けている。 無限にも近い選択肢の中で、監督を中心としたチームは戦略を築く。理想は何か。