推理小説以外読みたくない日

最近、江戸川乱歩を読んでいる。

ふだんは推理小説というものをやや見下しており、謎解きは、小説というよりゲームみたいなものではないかと思っているのだが、ふとそういうものを読みたくなってしまった。

とくに乱歩を読みたかったわけではないけど、実家にいるので手元にあるものから選ぶしかなく、そのときに強く思ったのは、

しっかりしたものは読みたくない

ということだ。人生をかんがえさせるようなものは読みたくなかった。そういう気分なのである。

それで、若い頃に買ったまま手を付けていなかった江戸川乱歩の『孤島の鬼』というのを読み始めたんだけど、まさか手に取る日が来るとは思わなかったなー。

背表紙を見るたびに「なんでこんなものを買ってしまったのだろう」と思っていたし、つねに「売りとばす本」の第一候補だったのだが、紙が黄色くなったので、売る価値すらなくなり放置していた。

松本清張作品には主人公の生きざまが骨太に描かれているが、江戸川乱歩にそれはない。大正ロマンの雰囲気&謎解きがメインであり、主人公にも生きざまというほどのものはなく、謎を解くためのデバイスにすぎない。でも、そういうものを読んで安らぎを覚える日もあるのだ。

こうして、ぼくにもついに「推理小説以外読みたくない日」が来たわけで、だから推理小説が好きな人の気持ちが今ではうっすらとわかるし共感している。これまでバカにしてすいませんでした。

そういうわけで大正ロマンの世界にどっぷりつかっている。雰囲気がメインの作品なので、キャラクターの描きこみなどという野暮なことは気にしない。

時代の気分

そこで今日のテーマは「時代の気分」である。

『孤島の鬼』の事件は大正14年に起きたことになっており、西暦でいれば1925年である。関東大震災(1923)はすでに起こっており、4年後には世界恐慌に端を発した「昭和恐慌」の中で貧困が増大し、時代が険悪になっていく時期にあたっている。

しかし、作中にはまだ暗い影が差しておらず、大正バブル期の豊かさがあふれている。その中で成り立っていた大正デカダンスというか、猟奇的な雰囲気が読みどころだ。

その豊かさを生み出した空前の好景気は1915年に始まり1920年に終わっているので、わずか5年間のことにすぎない。その後の時代は急速に悪くなっていく。

大正ロマンも、大正デカダンスも、わずか5年のあいだに咲いたあだ花にすぎないのだが、乱歩はまるで永遠のことのように描いている。でもそれがいいと思うのだ。

時代というのはあとで振り返ればむなしいものである。ぼくらも失われた30年を経て、平成バブルを振り返ってみると、

ほんとうにバカバカしい

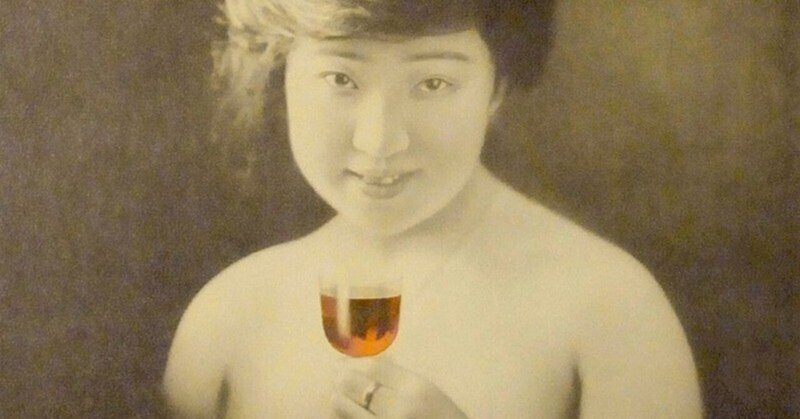

という気分になりがちだが、昭和の食糧難の時期に大正バブルを振り返った当時の人々も同じ思いだっただろう。戦争成金(せんそうなりきん)たちは、「カネが邪魔でしょうがない」などとほざいていたそうで、単なるバカだった。当時の代表的な風刺画にこういうのがある。

平成バブルでも「1万円札を振ってタクシーを止める人が多かった」と言われているので似ている。

こういうのをあとで振り返るとバカバカしいが、歴史に詳しい人ほど、そういう視点を持っている。日本近代史に詳しい人は、平成バブルの頃も「やがて大正バブルのように露と消えるだろう」という冷ややかな目で見ていたにちがいない。

ただし、山下達郎のクリスマスイブが流行ったのも、おしゃれなトレンディードラマが流行ったのも、元をたどれば「バブル」だった。そしてクリスマスイブは今聞いたっていい曲である。スーパーマリオブラザーズだってバブル期に生まれたものに違いはないが、いまでもおもしろい。

歴史は苦手

文学を論じる「研究者」と呼ばれる人々には「こういう時代背景だったからこそ、こういう表現が成立したのだ」というようなことを論じる人が多く、時代を離れた永遠の表現などというものは存在しないことになっている。

でも、「クリスマスイブ」にもスーパーマリオにも時代を越えた良さはあり、ぼくらはそこを味わっているのであって、バブルの雰囲気を味わっているのではない。

乱歩が描く大正デカダンスも同じで、たった5年間の浮かれた世相から生まれたものかもしれないけど、味わいはソコではないのだ。

乱歩の描いた爛熟した世界はある種の「永遠」に届いていると思う。だからこそいまだに読み継がれているし、繰り返し映画化されたり、ドラマ化されたりしている。

その「永遠」を楽しむことなく、時代背景から説明してわかったような気になるのはむなしい。映画でも小説でもマンガでもなんでも、時代背景はたしかに映りこんでいるけれども、それだけで全部がわかったようなことをいうのはむなしい。古代ギリシア彫刻を時代背景だけで説明するのがむなしいのと同じだ。

小説や映画は、時代の海の中で泳いでいる魚のようなものだといえる。たしかに時代の中を泳いでいたかもしれないけど、生きていたからこそ泳いでいたわけで、生命力そのものは時代を越えている。

いつの時代に生まれた作品も、その生命力で生き生きと動いている。「乱歩は大正バブルの中だからああいう表現になったのだ」と指摘するのは、大正という海の中を泳いでいた魚を解剖しているようなことだが、いくら解剖しても生命のエッセンスは見つからない。

ぼくは、どんな作品に向かい合うときでも、今作られたもののように「刺し身のように」味わうし、そうすることで作品の生命力に触れた気になってよろこぶタイプなので、歴史は苦手だ。

作品の歴史性ばかりを問題にするのは、さしみのプリプリ感を味わうことなく太平洋の海流がどうのと言っているのと同じに思える。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?