ツラさの総量は同じか

2012年

世の中にはラクに生きている人と苦労して生きている人がいるように、一般には思われているだろう。

でも、意外とそんなことはないんじゃないだろうかと10年くらい前から思うようになった。みなツラさの総量はおおむね同じなのではないだろうかと。

きっかけになったのは肉親の死であり、11年前だから44歳のときだ。

人生も半ばを過ぎて、ぼくは(今思えば生意気なことだが)たいていのツラいことは経験したつもりになっていた。これからもいろいろあるだろうけど、これまでに味わったより大きいことはないだろうとたかをくくっていた。

そういうときにやってきた母の死は、これまでの人生はリハーサルにすぎず、まだ本番の幕すら上がっていなかったのだ・・と思い知らされるものだった。

これが2012年のことで、世間では『2012』(2009)などという映画が公開されていたが、ぼくは

1999のつぎは2012か・・ごくろうさん!

くらいにしか思わず、まったく軽く考えていた。しかし、今にして思えば、個人レベルでは、2012年の破滅の直撃波をまともに食らってしまった人類の1人だったことになる。

記憶はなんどでも蘇る

心の傷が回復することはなくても、フタをすることは可能だ。なるべく思い出さないようにして、思い出しそうになったら他のことを考えるようにすればなんとかやっていける。

そうやっているうちに、記憶は少しずつ遠ざかっていき、あまり努力しなくてもふつうに暮らせるようになっていく。

最近では、当時受けた直撃波が完全に蘇ることは二度とないのではないかとすら思っていたのだけど、そんなに甘くはなかった。

(ところで、この記事では他人の死に際して「自分が受けたツラさ」のことばかり語っています。つまり「自分が・・」「自分が・・」になっているわけですが、相手側のツラさに思いが至らないということではなくて、いろいろ詰め込むと混乱するのであえて削っています)。

入眠時があぶない。

昨晩、寝入りかけた時に、11年前の絶望感が完全に蘇ってしまったのだった。窓の外で救急車のサイレンの音が大きめに鳴っていたので、あれがいけなかったのだろう。

ここ3~4年こういうことはなかったので、もう大丈夫かと思っていたんだけど、寝入りばなはガードが緩んでしまうようだ。おおげさにいえばPTSDみたいなものかもしれず、タイミング次第でいつでも蘇るらしい。夜中というのは、何かと気持ちが弱くなるので

生きている間にこういう出来事があと何回やってくるのだろう

とか、

自分はあと1回でもモタないだろう

などと思いつつ、朝の6時まで心臓の打ち方がおかしくて、眠りにつくことができなかった。

ツラさの総量は同じか?

「ツラさの総量」などと一口に言っても、客観的に測れるものではないし、人によって感じ方は様々なので、こういう言い方はおかしいと考えるのが普通だ。

先日書いた「急がば回れ」と「善は急げ」みたいなものであり、だれにでもあてはまる正解があるわけではない。

ただ、かつてのぼくのような人間に対して「そうラクにいくものではないよ」と言ってやりたいだけである。

ツラさの総量はちがう

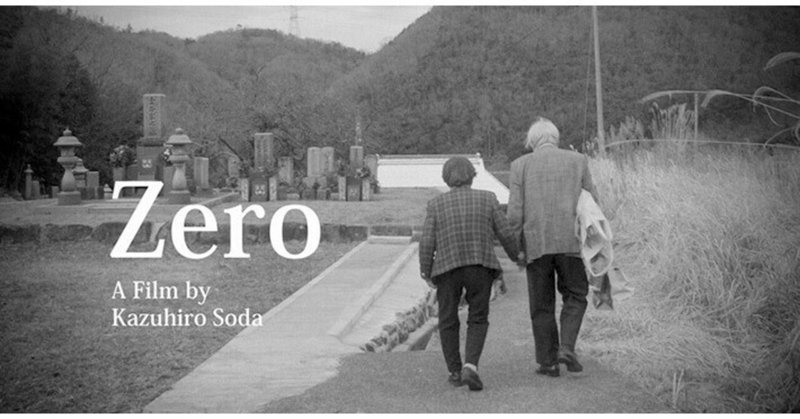

『精神0』(2020)というドキュメンタリー映画を見たんだけど、これは一昨日紹介した『精神』(2009)の続編である。

精神科医の山本先生が82歳で引退を決意し、診療所を去っていく姿が描かれている。

知人から聞いた話だが、精神科医と患者の関係はお見合いに近いものがあるのだそうだ。相性がとてもだいじで、合わない人とは合わないし、合えば長い付き合いになる。

山本先生の元に通っている患者さんは、みな15年とか25年のつきあいなのだそうで、いちばんツラい時期を乗り越えさせてくれた大事な恩人である。

その先生に去っていかれるのはツラいし、不安も大きいだろう。去っていかれたら困る人が去っていくのは本当につらい。

一方で、82歳という年齢で一線を退く決意をした人をひきとめるわけにもいかない。快く送り出したい気持ちと、引き留めたい気持ちのあいだで、みなさんがゆれているのがよくわかる。

耐えた量はだれもあんたに及ばん

ある患者さんはこう言った。

ぼくは先生の言うことを毎日思い出して暮らしよるんですよ。

辞められるということで、ぼくにもう他に言うことはないんかな、と思うて・・もしあれば一生涯それを思って・・・・

これに対して先生はこう答える。

あんたが今日まで生きてくるためにしてきた、努力の量はものすごいぞ

耐えた量ではだれでもあんたに及ばん。おとうさんもおかあさんも僕らも及ばん。

自分さえよければよいという時代に、健康を害して生き抜いていくというのはすげえことなんじゃ

人間のすごさみたいなものを感じさせてもろうた。

ありがとうございます。ほんとに

別のところはでこうも言っていた。

患者さんはものすごいと思うんじゃ。僕なんかまったくかなわん。でも、だれもすごいと認めてくれんのじゃ。

と。つまり「ツラさの総量はちがう」のである。先生にそう言われればそうとしか思えない。

やはり同じではないのか?

しかし、これは映画の前半にすぎず、後半は別の側面が描かれる。先生のお住まいは立派なたたずまいだが、一歩中に踏み込むと、

先生は独身なのか?

と思わされるちらかりかただ。奥様はお元気そうでニコニコ笑っておられるにもかかわらず、洗い物はシンクに溜まっている。

先生は監督に飲み物を出そうとして、あちこち探してお椀を見つけるが、洗うことができなくて、ペーパータオルで拭いて出してくれる。

ここで前作の2009年の時の映像が挿入されると、奥様は当時、おしゃべりでしっかりしたご様子だったことがわかるが、いまは別人に見えるのである。

説明が入らないのではっきりと断言はできないけど、ぼくはこれに近いことを肉親の変化として経験しつつある気がする。

ふたりが手をつないでいる姿がラストショットになるのだが、これをみていると、やはりツラさの総量は同じなんじゃないか、と思わずにいられないし、自分みたいな中途半端な人間は、もっと気を引き締めてかからないと、この先エラい目に会うだろうと思えて仕方がない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?