田舎のお墓

ぼくがはじめて下宿したのは風呂なしトイレ共同のアパートだったが、隣に住んでいる大家さんに「あんた荷物多いなあ・・」といわれた。扇風機も電子レンジも持っていなかったのだが、たくさんの下宿人を見てきた人の発言なので客観性がある。ぼくの荷物にはガラクタが多い。

いまこれを書いている小さな仕事部屋も、妻から「ハウルの動く城」と呼ばれている。言うまでもないが倍賞千恵子さんが掃除する前のハウルの城だ。部屋に入るときは体をよこにしないと入れない。ガラクタというのは

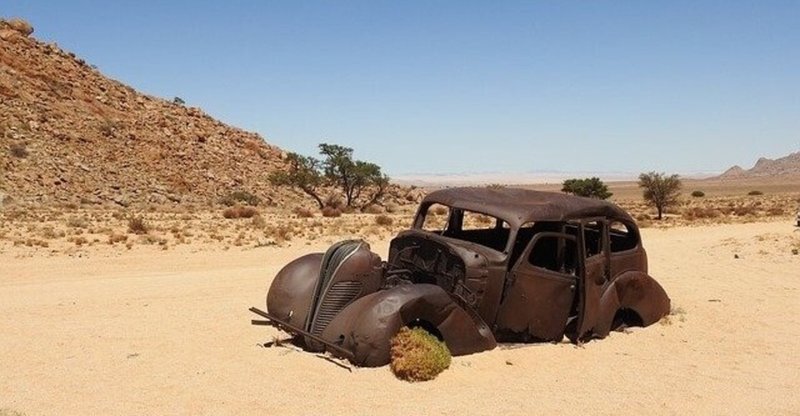

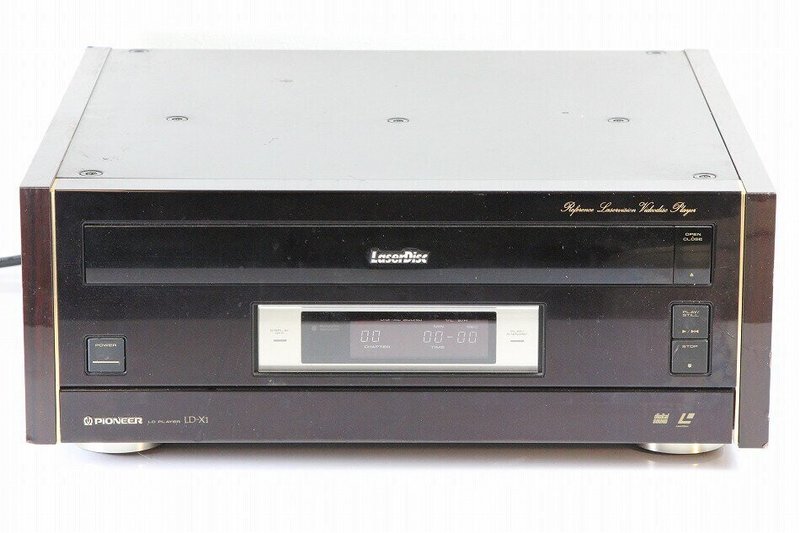

こんなのやら

こういうのである。さらに本が天井まで積みあがり、先日の地震で派手にくずれた。しかし、こんなものはいざとなればどうにでもなる。今日書きたかったのはお墓についてだ。

ぼくの世代(50歳前後)ではお墓に苦労しているひとがわりにおおい。今の時代にお墓のメンテナンスをするのはけっこうたいへんだ。上記のガラクタのようにどうにでもできるというものではなく、建立した人のおもいもあるし、そもそも田舎の実家とセットになっているし、菩提寺との関係もある。

ぼくの親の世代までは、そういうことがタイヘンだとはあまり考えていなかったとおもう。日本の田舎がこれほどさびれ、若い人が海外脱出を考えるような国になるとは予想していなかっただろう。

ぼくじしんはかなり信仰心があるほうだが、法律が許せば死体はさっさと燃やしてゴミの日に出してもらってかまわない。どこに捨てられようがみんなに忘れられようが、まよわず成仏できるような信仰心を持っている。

ただし、これとおなじきもちを自分の親や祖父母やその両親やそのまた両親に求めるのは無理である。江戸時代や明治・大正や昭和生まれにとってお墓はこころのよりどころだっただろうし、彼らにとって大事なものであれば、ぼくはそのきもちを背負っていくしかない。

ただし背負うのはこの世代までで十分だ。親の世代からは「たのんだぞ」と言われているけど、次の世代に「たのんだぞ」とは言いたくない。こんなものにとらわれないで自由にやってほしい。同世代を代表しているわけではないので他の人のきもちまではわからないが、ぼくらで終わりにしてきみらは好きにやってくれと言いたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?