巨大観音を持続させる力とはなにか?

「バブル期の巨大観音像 いま何が・・」というNHKの記事を読んでみたら、なかなか興味深くていろいろ考えさせられた。

結論としては「持続可能性では持続しないのでは?」ということを思ったので書いてみたい。

先に、記事の内容をかいつまんで紹介しておくと以下の通りだ。

・全国には25メートル以上の巨大観音像が15体ある

・その半数が、バブル期に建てられている

・土地の名物になっているものもあるが、廃墟化しているものもある

・国が9億円かけて解体撤去した事例もある

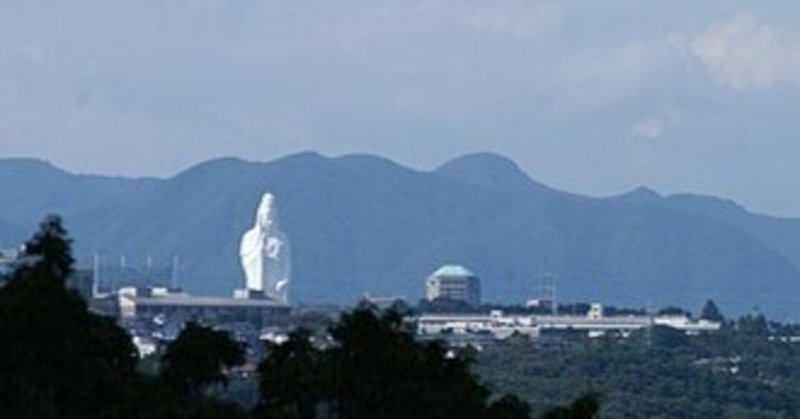

なお、廃墟化している例として、加賀大観音と淡路島の世界平和大観音像が取り上げられ、地元に根付いている例として、高崎観音が取り上げられていた。

巨大観音を研究している津川教授によると、

宗教的色彩の強いものは地域に根付いているが、実業家がバブルの勢いに乗って建造したものは、住民との共感が薄れて修復の機運も起こりにくい

とのことだ。

調べてみた・・

専門家がそう言うのだからそうなのだろうが、あれこれ検索してみると、バブル期の勢いで建造されたものの中にも地域に根付いているものが結構あるとわかる。

また、古いものであろうと新しいものであろうと、地元に根付いていようと廃墟化していようと、そもそもは実業家が建造している点も同じだ。

それはそうだろう。ぼくの知っている限りでも、お寺は本堂やご本尊の修復だけでもお金がかかって大変だ。住職やお寺の関係者が、わざわざあんなデカいものを建てようという気にはなるはずがない。大儲けした実業家が、勢いで建てる以外ない。

しかし、観光地としての当初の物珍しさは数年で終わるし、実業には浮き沈みがあるので、大方はバブル崩壊後に経営不振に陥っている。

それでも、いまだに親しまれている観音像が結構あって、「北海道大観音」「会津慈母大観音像」「仙台大観音」「救世慈母大観音(福岡)」などなど。

今も親しまれている大観音像の歴史をウィキペディアで追ってみると、すべて途中で宗教法人の所有に切り替わっていた。どうやら、地元のお寺が引き継いだ場合は地域に根づいていくし、引き受け手がない場合は廃墟化していくらしい。

踏みとどまっているうちに名所になる

Yahoo!ニュースオリジナルに、この点を深堀りした記事があって、おもしろい。

ポイントは、寺社が引き受けると固定資産税を免れて、拝観料やお賽銭も非課税になる点にあるそうだ。とはいえ、儲かるわけではなく、ある宗教法人役員の話によると・・

税制で優遇されるからといって宗教法人が楽々と観音像を維持しているわけではない

とのことで、多額の改修費用がかかるので、優遇措置を得てなんとか収支を合わせているのが実情らしい。

しかし、そうやって踏みとどまっているうちに30年が経ち、だんだんと地域の人の心のよりどころになっていくのである。

ぼくも毎年鎌倉に行くんだけど、電車の窓から大船観音が見えてくると

鎌倉に来たな~

という気分がするので、あの感じはいいものだ。

思いの差

一方で、宗教が引き受けてくれないと、バブル期に建てられた数々の病院や巨大ホテルなどと同じく廃墟化の道をたどる。

そして、宗教が引き受けてくれるかどうかの境目になるのが、津川教授も指摘しているように、建造者の「思い」のちがいということになるのだろう。

未来は読めない

バブルのイケイケで大観音を建造していた頃には、まさか日本がこんなに弱ってくるとは想像もしていなかったのだろうが、とはいえ、そもそも

未来というのは読めないもの

である。予期せぬ事態が起こってしまうのが、未来というものだとぼくは思う。

今も親しまれている巨大観音にしたって、決して建造者が未来を予期して、持続可能性を考慮していたわけではない。

オモテの気持ちとウラの思い

生き残った巨大観音も、廃墟になった巨大観音も、

地元の名物にしてたくさんの観光客を集めよう!

というイケイケな気持ちがオモテにあったのは同じに見える。ただし、そのウラに信仰心があったかどうかが、のちに引き受け手が表れるかどうかの決め手になっているようだ。

自分を越えた思いみたいなものがビジネスマインドの裏側にあったかどうかが、予期せぬ未来を越えて存続するカギになっているように見える。

行きはよいよい帰りは恐い

持続可能性というと、どうしても「持続」という、現状をずっと維持するイメージに心が向きやすい。

しかし、未来というのがそもそも「思わぬことが起こるもの」なので、この先、いくら持続可能性を考慮しても、思わぬことは起こるだろう。

巨大観音についていろいろ読んでいて気づかされたのは、時代を越えるには「ずっと維持する」というイメージよりは、オモテとウラ、行きと帰り、陰と陽みたいなイメージが必要なように思えることだ。

ここで、ウラとか帰り道と言っているのは、「予期せぬ事態が訪れた場合」ということである。

その際に「予期せぬ支え」が現れるかどうかは、オモテの計算よりも、ウラの思いに根差しているのではないかと思えた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?