誰もが知っておいて損のない不思議な話

漫画「ある設計士の忌録」

最近、「ある設計士の忌録」というマンガを読んだのだが、とてもいいので、おすすめです。

ドラマ化もされたそうだけど、全編が「家の設計と施工」に関するふしぎな話の連続であり、実話がもとになっている可能性が高い。なので、オカルトファンにみならず、日本人なら

こういうこともあるのだろうな

位のことは知っておいて損はないだろう。近所に、こんな感じのヘンな屋敷があれば子どもを近づけない方がいいし、また「神社」といっても、必ずしもありがたいものだけでないこともよくわかる。

現代人の教養

主人公は、ある工務店の若社長で、寺社仏閣などの木工建築にノウハウを持つ老舗の二代目だ。かれがよく一緒に仕事をする設計士に不思議な力を持つひとがいて、この人が関わる物件にはナゾの出来事がつきまとうことが多いらしく、そのエピソードがつづられている。

いまのところ4巻まででているんだけど、ぼくが読んだのは最初の2巻で、実を言うと、2巻あたりまでは以前に連載で読んでおり、2読目である。

最初の印象を正直に言うと

ややうさんくさい

と思っていた。

とはいえ、最初の3話あたりまでは「こりゃほんものだな」と思いつつたのしんでいたのだが、人気が出て長期連載に変わっていくにつれて、

そんなにヘンな話ばかりあるわけないだろ

と思うようになり、連載ありきで話がでっち上げられているような気がしてて興味が薄れていったのだった。

三角屋敷の怪

それはともかく、「こりゃほんものだな」と思った話を一つ紹介してみよう。なぞの3角形の屋敷の話。

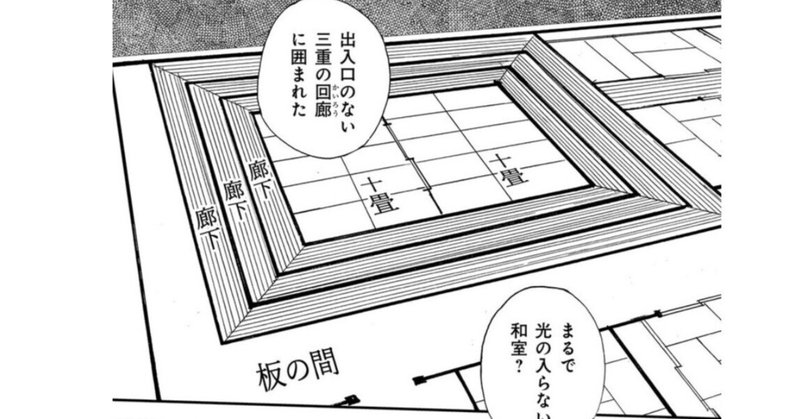

第一巻にナゾの依頼人に従って、「なにもかも三角形の屋敷を作る」話があるのだが、三角形というのは、窓も三角で、入り口も三角形で、便器すら三角形のものを特注し、部屋も三角形で、タイルも三角形で、部屋のサイズもたとえば100cmのかわりに120cmにしてすべて3で割れる数字にして、しかも作業にかかわる人たちは皆、3で割れる誕生日で、入社歴が3で割れる人ばかりが選ばれる。

そうやって徹底的にに三角にこだわった屋敷で作業を続ける工務店の人たちは、次第に気分が悪くなって入退院を繰り返すようになる。・・というような内容なのだが、じつはこれ、怪談好きならだれでも思い出す有名な話に符合する。

作家の加門七海さんの「三角屋敷の怪」という話である。たしかバブルの頃だったかな。加門さんのともだちが何もかもが三角形になっているふしぎなマンションに引っ越したので、加門さんは引っ越し祝いに招かれていく。しかし、途中で気分が悪くなって、帰りに全部吐いてしまう。

「なぜあんな珍妙なマンションが建てられたのか」という点に興味がわいた加門さんは友人のサイキックと一緒に探っていくのだが、どうやらその建物の地下でよからぬ「何か」を育てており、建物はその「何か」に与えるエネルギーを集める塔みたいな役割をしているというところまでわかるのだが、そのあたりで、建物を作った側のサイキックから警告がくる。

手を引け。これ以上深入りすると反撃する

みたいなメッセージが来て怖くなり、平謝りして手を引いてしまったので、それ以上のことはわからないし、今では取り壊されて無くなってしまったので一切が不明だ、というような話だった。この本に書かれています。

香港の金持ちの道楽?

「ある設計士の忌録」に出てくる三角形の屋敷は平屋なので加門さんが遭遇したものと同じではないし、周辺住民の証言では、立て壊されるまで「誰も済んでいなかった」そうなので住居ですらないのだが、だとすれば、三角形の奇妙な建物が、バブルの頃に少なくとも2つはあったということになる。

さらに、こちらのマンガにはその由来について、加門さんの一歩先まで描かれているのである。

設計士の先生が依頼人について教えてくれるシーンがあって、「日本に風水という概念が流行る前に、香港の大金持ちが風水の実験をやるために建てたものだ」という。そして、蚕にまつわる「何か」を育てていたのだそうである。

ならば、加門さんが遭遇した三角形のマンションもその手のモノだったと考えれば妙に納得がいく。

いまでは、グーグルアースのようなものができたので、ヘンな建物があるとすぐに見つかってしまうのでそういうのは建てられなくなったそうだ。しかし、昭和の終わりころの日本中には、三角屋敷に限らず、だれが建てたのかわからないみょうちきりんな建物がいくつもあり、都市伝説みたいにうわさになっていた。たとえば、

1階が完全に地面に埋まった家

とかそういうやつである。その全部ではないにせよ、一部が、外国の金持ちの道楽で、風水の実験に使われていたのだと考えれば納得がいく。

作り話ではなさそう

したがって、この三角の屋敷の話は本当だろうなあ、と思っていたんだけど、すでに書いた通り、漫画が長期連載になるしたがって、そんなに不思議な話がボロボロあるわけないし、作り話が入っているんじゃないかと思うようになって僕は読むのをやめていた。

だから、先日、妻が単行本を買ってきたときにも、

それは作り話が入っているからやめた方がいいよ

などとえらそうなことを言ったのだが、とはいえ、ぼくも好きなことは好きなので「どれどれ・・」などと思ってなんとなく読み始めたのだった。

そうすると、単行本には連載時には省略されていたサイドストーリーみたいなものがおまけについており、作者の鯛夢(たいむ)さんが、どういういきさつでこの工務店の社長と知り合いになったのかとか、普段どのようにしてこの工務店の人に話を聞いているだとか、まだ設計士本人には一度もお目にかかったことがないけど、マンガのキャラとは見た目が異なることだとか、それぞれのエピソードの時間的な前後関係を年表にまとめたものだとか、いろいろと載せられていて、多少はマンガ的に誇張してあるにせよ、どうやら実話にもどついているんだな、と分かった次第だ。

これからさらに長期連載されていくうちにどうなるかはわからないけど、いまところは、単なる作り話でないらしい。

日本人の教養として

そして、話の中には日本人なら誰でも知っておいたほうがいいいエピソードも含まれている。

たとえば、神社というと、みなありがたいものだと思っているでしょう。祠を見るとなんでもかんでも手を合わせる人が多いが、実際は忌まわしいものを封じた神社もそこそこあるので注意が必要だ。

よく神社の入り口の立て札に「この神社の由来は、天照大神がうんたらかんたら・・」と書いてあるけど意外と当てにならない。漫画の中にも、安産のお参りに行った妊婦が、そのせいで子どもを流してしまう話がある。

また、疫病を封じた神社のご神体を5人の若者がぶっこわして、その直後に全員がICUに担ぎ込まれて全員が疫病で死んだ、というエピソードも出てくる。話半分に受け取るにせよ、こういうこともあるのだろうなということくらいは知っておいて損はない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?