「趣味がいい」っていいことなのか?

趣味のいい人&悪い人

「趣味」という言葉には2つの意味があって、その1つは「ホビー」ということだ。しかし「趣味」にはもう1つの意味もあり、それは「趣(おもむき)」という意味である。

「あの人は趣味がイイ」だとか、「この部屋は趣味が悪い」などと言う場合の趣味とは、切手収集とか料理とかラジコンという意味ではなくて、趣(おもむき)の良しあしを指している。

参考までにgoo辞書で「趣味」を検索してみると

しゅ‐み【趣味】1 仕事・職業としてでなく、個人が楽しみとしてしている事柄。

というのが出てくるが、これが料理やラジコンのことである。

しかし2番目の意味として

2 どういうものに美しさやおもしろさを感じるかという、その人の感覚のあり方。好みの傾向。

というのがでてくるが、これがぼくのいわんとする「趣(おもむき)」のことである。「テイスト」と呼んでもいいだろう。わびさびなどというのも、ズバリ、テイストである。

千利休 & 豊臣秀吉

つまり、千利休という人はそうとうテイスティーな人だったということになる。

利休は、豊臣秀吉のあつらえた黄金の茶室を軽蔑したという逸話が残っているが(諸説あるにせよ)この逸話の通りだとすれば、秀吉は

ずいぶん悪趣味な人

だったことになる。

これは茶の湯にかぎらずあらゆるものにあてはまっており、ファッションとか、音楽とか、インテリアとか、いろいろなものに趣味のいいものと趣味の悪いものがあり、人間にも趣味のいい人とそれほど趣味の良くない人がいる。

趣味にうるさいのが必ずしもイイとは限らない

「いい悪い」はともかくとして、趣味にうるさい人と無頓着な人がいるのはまちがいない。

世のなかには「服装なんか何でもいい、夏は涼しく冬は暖かければいい」という人がいる一方で、元サッカー日本代表の中田英寿さんのような人もいる。彼はメディアに登場するたびにキレキレのスキのないファッションをしているので、「ものすごく趣味にうるさい人なのだろうなあ」と思わされる。

そして、映画を見たり、音楽を聴いたり、美術館に行ったり、などといったことを好む人というのはおおむね「美しさに関する感覚」にうるさいタイプだと考えていいだろう。

僕もここで映画だの音楽だのについてやたらと細かいことを言っているので、まあ、うるさいタイプに属しているわけだ。

これは決していい意味ではない。たとえば、ぼくはマイルドヤンキー的な人がやや苦手なのだが、これは、金のネックレスをして、ミニバンに乗ってイオンに行く人々に対して、

秀吉の茶室

っぽいテイストをかんじてしまって、苦手なのである。しかし、そういう自分が立派だとは思っておらず、「小うるさい奴だな」とわれながら思うのだが、感覚的な鋭さというものを押し殺すことができない。

そして、自分以外にもさっき上げた中田さんみたいに「見るからにうるさそうだな」というのは見ればわかるし、ぎゃくにこの人はむとちゃくなんだろうなというのもすぐにわかる。

くりかえすがどっちがえらいわけでもないのだが、ぼくからみると趣味に無頓着な人というのはだいたい

・食通

・ゴルフをする

・知的好奇心が強い

という3点を兼ね備えている場合が多い。

そして一芸に秀でた人にはこの手のタイプが多いとも思う。色や形や音や雰囲気的なものにうるさい人は、どうしても注意力が分散してしまいがちだ。

ブッダは美術にこだわらなかった?

それで今日は何をいいたいかというと、何十年も前に読んだオルダス・ハックスリーの『知覚の扉』という本の中で、この点について書かれていたのを思い出したのだ。

ハックスリーは、ブッダやイエスのような「覚者」は美的感覚には無頓着なタイプだったのではないかと、考えているらしい。

なぜ彼がそんなことを思ったかというと、実験をしたからだ。この本でハックスリーはメスカリンというドラッグを接種することで、疑似的に超感覚を体験しようという実験をやっているのである。

彼は、そうやってメスカリンでトリップしたときに部屋の中にある椅子を見て、その存在感に圧倒されてしまう。

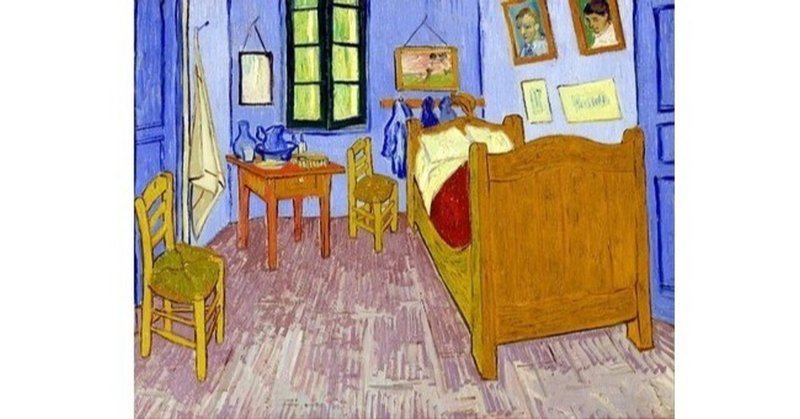

そのあとで、ゴッホの画集で「椅子」という絵(トップ画像)を見て、全然この存在感を表現できていないと感じる。

おそらくゴッホ自身は、ハックスリーが感じているのと同じ「もの自体のもつ深い存在感」を感じていたのだろう。しかし、それをキャンバスに定着させようとして、うまくいっていないということに気づく。

したがって、ブッダのようにつねに物自体の持つ深い存在感をかんじて生きていた覚者にとっては、美術などはしょせん真実の代用品にすぎず、たいした意味を持たなかったのではないかと推察している。

ぼくはこのくだりが印象に残っているので引用してしめくくりたい。(なお、文中に出てくる真如(しんにょ)とは、仏教用語で、「ありのままの姿。万物の本体としての、永久不変の真理。宇宙万有にあまねく存在する根元的な実体。」という意味である。

<真如>の偉大な認知者のほとんどは、美術に対してはわずかしか注意を払わなかったのではないか ― 美術に関わることをまったく拒否したり、批評眼をもった人間から見れば二流、いや十流の作品で満足していたのではないか、という疑いを私は強く持っている。美術は、私のおもうに、初心者向きのものであるか、さもなければ<真如>の「代用品」で満足することに、(中略)本当の食事の代わりに優雅に作文された調理法で満足することに心を決めた頑固な袋小路的人間のためのものである。

この文章は若い頃の僕にかなり刺さった。ハックスリーの言うとおりなら、美術などに感動している人間は「食事を味わう代わりに調理法を読んで満足している」タイプなのかもしれないと今でも思うことがある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?