サービスエリア、2:03 a.m.

夜行バスは徐にカーブを描き、停車する。音も無く灯された車内灯は、僅かな明かりではあったものの、先刻まで暗い車内で夢と現とを漂っていた女の網膜を喰い破るには充分であった。

女は薄らと目を開けて、考える。

目的地に到着したのだろうか? 否、サービスエリアでの途中休憩と言ったところだろう。

折り畳み式携帯電話の画面には、くっきりと「2:03」と時刻が表示されていた。

眠りこける乗客たちの合間を縫ってバスから降りようとすると、乗降口には「出発時刻は、2時25分です」と書かれた板が下げられていた。

月の無い夜であった。大型のバスとトラックばかりが無骨に立ち並ぶ駐車場は冷え冷えとして、サービスエリアの建物はただ慎ましやかに灯りを湛えていた。

ここが何処なのか、女は知らない。そもそもバスの行先を彼女は知らないから、一体バスが何処を走ってきたのか、彼女には見当もつかない。

女がこの夜行バスに乗ることになったのは、何処かへ行くためではなく、何処にも行かないのではないためであった。長らく砂漠を彷徨った遭難者が水を求めるように、今夜彼女は夜行バスの乗車券を求め、そのままバスに乗り込んだのである。

サービスエリアの建物に入ると、その内部は夜など知らぬとでも言うように、明るく照らされていた。けれども土産物コーナーは高い衝立で囲まれ、カーテンで隠されており、ここが昼間の世界ではないことを物語っていた。

女はカーテンで隠された区画の隣に、小さな軽食コーナーがあることに気がついた。長テーブルと椅子が並び、食券機と配膳のカウンターがそれらの向うに見える。土産物コーナーとは違って、昼間と同じように営業しているように思われた。

女の目を引いたのは、軽食コーナーにぽつりと座り、詰まらなさそうにテーブルの上のどんぶりを見つめている一人の女性であった。時代遅れのワンピースを着て、箸で時折どんぶりの中をつついては、再び箸を置き、退屈そうに溜息をついたりしている。

「あら、こんばんは。」

ワンピースの女性に挨拶をされ、女は少し狼狽えた。物珍しげに見つめすぎてしまっただろうかと後悔する女に、ワンピースの女性は「あなた、ひとり?」と訊いた。

女は肯きながら歩み寄り、長テーブルを挟んで二人は対峙した。着席するのは流石に気が引けて、女はぼんやりと立ったまま、ワンピースの女性を見下ろしていた。

時代遅れの格好のせいで、彼女の年齢は判り辛かったが、おそらく二十代で、女と同じくらいであろうと一見思われた。しかしその表情の動かし方や些細な身振りは、まるで老婆のそれであった。

「私もね、ひとりなの。もうずっと。

昔、夜行バスに乗ったのよ。ひとりでね。何処へ行こうとしていたのかは、随分前に忘れてしまったわ。

夜中にこのサービスエリアに停車したから、バスを降りてみたはいいんだけど、乗っていたバスがどれだったか、判らなくなってしまったの。ほら、駐車場は広いし、同じようなバスはたくさん停まっているでしょ。それで結局、バスには戻れなくて、私は真夜中のサービスエリアに取り残されたまま。

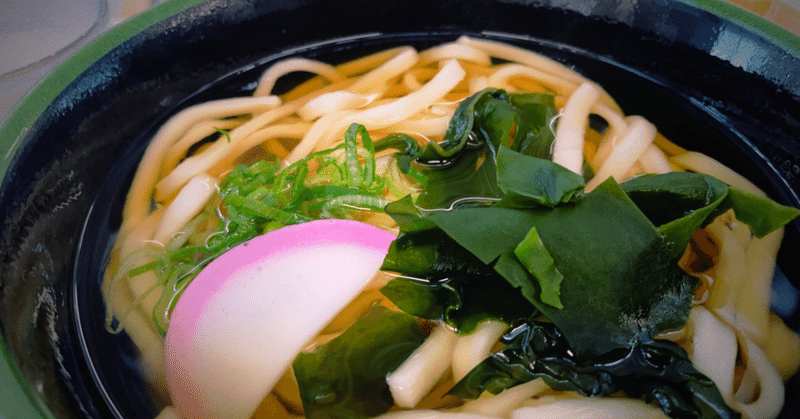

あのときからずっと、私、ここでお饂飩をつついているの。朝が来ることも、お饂飩が延びることも、お腹がいっぱいになることも、ここでは決して無いのよ。」

ワンピースの女性は澱みなく一気に喋った。何十年もの間、何千回と繰り返されてきた台詞のようであった。

「大丈夫よ、私はこれからもここでやって行くから。最近思うのよ。あのときバスに戻れたとしても、きっと私、ここから出られやしなかったんだって。」

話を聞いていた女は時刻を確かめようとポケットの中の携帯電話に手を伸ばしたが、やはりどうでも良いことのように思われて、その手はポケットの中で行場を失った。

女はテーブルの上に置かれた、殆ど手がつけられていない饂飩に視線を落とした。真っ白な麺が黒いどんぶりの中で迷路みたいに畝ねっている。女は麺の端を目で探そうとしたが、直ぐにやめてしまった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?