雛祭り

今日は雛祭り。

桃の節句と言われるようになったのは、桃が古代中国で魔よけの力があると考えられていたためその考えが日本に伝わり、卑弥呼も桃を供えていたと言われます。桃に対する魔よけの信仰とひな祭りが結びついたのは、旧暦の3月3日の頃は桃の花の季節だったことと、「五節句」が邪気払いを基にするため、「上巳の節句」に桃の呪力の信仰が結びつきやすかったからのようです。魔除けに対するものがいかに多いかわかります。

雛祭りは平安時代の京都・平安京の貴族の子女の遊び、人形遊びから始まりました。1200年以上も前、当時の京都・平安京では奈良時代までの大陸風の文化から日本風の文化へと変わり、有職故実などに体系化してそうです。江戸時代には武家階級から商人・庶民へと伝わり、次第に3月3日に、女の子のお祝いの儀式として人形を飾り、桃の花を飾って、白酒やばら寿司などを楽しむ節句祭りのしきたりが定着していったとされています。

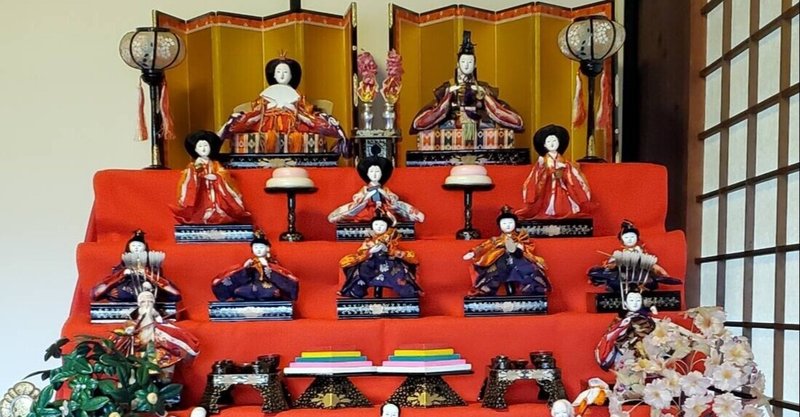

また、江戸時代になると紙だった雛人形が今のように豪華になっていきました。雛飾りは、平安時代の宮中を表わしていると言われ、段飾りの一段目には親王「男雛」「女雛」、二段目は三人官女、三段目は五人囃をかざります。京雛と関東雛では男雛と女雛の並ぶ位置は逆で、京都の並べ方は向かって右が男雛、左に女雛です。京都以外の並べ方は様々になり、西洋式に向かって左に男雛を置きだしたのは大正時代からのことで、即位式を挙げられた大正天皇が西洋式に右に立たれ、以降は昭和天皇も右にお立ちになり、皇后は左にお並びになられたからのようです。面白いですね。

ひな祭りにはお祝い膳の献立があります。 当時の京都では生の魚はなかなか口に入らなかったこともあり「なれ寿司(すしの起源)」をお祝いの膳に用いていました。 近年は「ばら寿司」や、はまぐりのお吸物などの献立でお祝いをします。 ちなみに現在の京都でも、ちらし寿司のことを「ばら寿司」と言われる方も多くおられます。 ばら寿司の具の中には海老(腰のまがった海老は長生きを願う象徴)や春らしく、華やかな女の子のお祭りにふさわしい菜の花を用います。はまぐりの吸い物は、はまぐりの貝殻が貝合わせという遊びに使われるように、一対になっている相手以外とはビッタリと合いませんので、一人の人と生涯連れ添うようにという願いがこめられています。

雛あられは彩りが美しく、 雛祭りの和菓子は桜餅、菱餅の形を模した和菓子、手まりの形の飴や色とりどりのゼリー菓子などを用います。

今年は多くの行事が中止になっているので雛菓子だけでも華やかに、楽しく過ごしたいものです。今日もいい一日を。3/3

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?