「激狭」広島市民球場を本拠地として、どのように投手王国を作り上げたのか?~セイバー視点で振り返る80年代広島~

広島の伝統的なチームカラーというと、機動力であったり、かつては「ビッグレッドマシン」とも称された得点力の高さではないかと思います。

近年のリーグ3連覇時もそうでしたが、投手力を前面に押し出すチームカラーというよりは、パワーとスピードを絡めた攻撃力を前面に押し出しているイメージです。

その裏には、2008年まで本拠地として使用された広島市民球場の存在がありました。

両翼91.4m、センター115.8mと非常に狭く、フェンスも2.55mと低かったために、こすったようなフライがスタンドインするケースもしばしばで、投手には不利な環境とされてきました。

そのため、投手より野手の方が成績を伸ばしやすく、どうしても投手の成績は下振れしがちでした。

そんな激狭な球場をバックにしながら、リーグ屈指の充実度を誇ったのが80年代から6度目の優勝を飾った91年にかけての広島投手陣です。

北別府学、川口和久、大野豊ら多数のリーグ屈指の投手を揃えて「投手王国」を作り上げ、広島第一次黄金期の後半を支えました。

改めて考えると、あの球場で大半の試合を投げながら、リーグ屈指の投手力を築くのは並大抵のことではないように思います。

そこで、そのような投手不利の球場を本拠地としながら、いかにして強固な投手陣は作り上げられたのかについて、現代の目線から考察を加えていこうと思います。

●少しだけ当時の選手紹介

↑40年近く前の貴重な北別府の投球映像です。

「精密機械」とも称された高い制球力を武器に、内外をシュートやスライダーで揺さぶる投球スタイルでした。

その制球力はホンモノで、コーチ時代にはTV番組「筋肉番付」内でストラックアウトに挑戦し、現役選手でも難しいパーフェクトを達成するほどでした。

↑川口の投球映像集です。

代名詞の大きく曲がるカーブにホップ成分の強そうな強烈なストレートのコンビネーションで、腕利きの打者をなぎ倒していく投球スタイルでした。

投球とは関係ありませんが実に珍しい左投げのスイッチヒッターで、当初は左打席に専念していましたが、石井一久の頭めがけてきたボールを避けた際に頭を地面に強く打ち付け脳震盪を起こして以降、対左投手時は右打席に立つようになったそうです。

↑大野の投球映像です。

「七色の変化球」とも形容された豊富な球種に150㎞近いストレートも併せ持つ、当時としては頭一つ抜けたレベルの投手でした。

実はこの大野はMLBから正式な契約オファーを受けた史上初の現役日本人選手でもあります。

オファー当時38歳だったということもあり固辞したそうですが、挑戦していたらどのような結果だったのでしょうか…

1.当時の各種状況を振り返る

当時の投手陣がいかに優れていたかについて、チーム失点の傑出具合で評価してみようと思います。

該当年代の各球団の失点傑出率(リーグ平均を100%としそれ以上/以下で平均以上/以下を示す)の推移ですが、広島と読売が常にトップを争う構図であったことが分かります。

ここには本拠地球場の違いによる失点のしやすさなどは未反映のため、本拠地球場の違いによる各指標の補正なしでも、広島が非常に高い失点抑止能力を発揮していたことがくみ取れるのではないでしょうか。

「激狭」と称した広島市民球場ですが、他球場と比べてどれほど本塁打の出やすさや失点のしやすさに違いがあったのかについても、触れておこうと思います。

まずは各球場の構造についてですが、当時各球団が本拠地とした球場を比較すると、両翼は後楽園球場やラッキーゾーンがまだ設置されていた甲子園球場の方が狭いですが、最深部となる中堅は最も狭い115.8mしかありません。

加えてフェンスも決して高くないため、相対的に「激狭」という表現が正しいのかは微妙なところですが、狭いことは確かです。

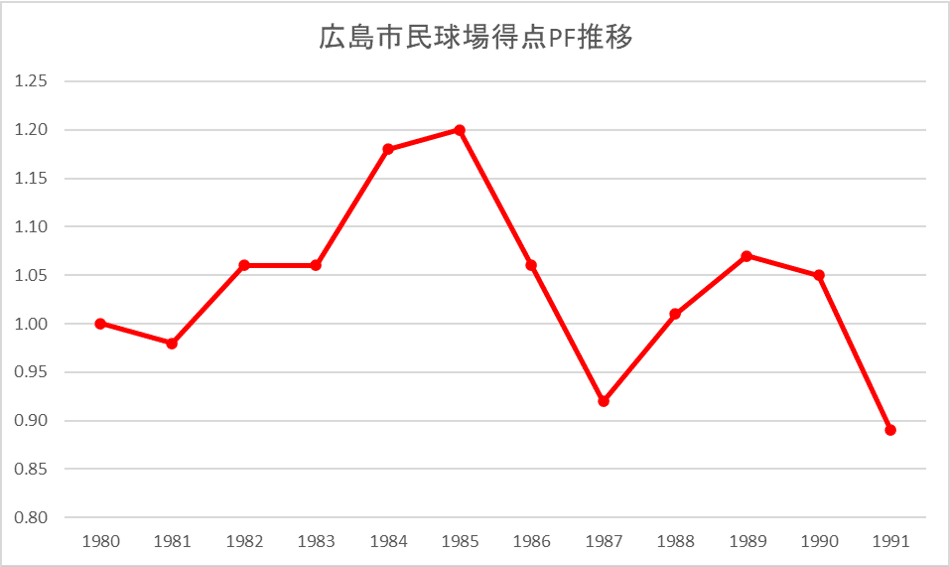

数値の部分で得点の入りやすさを読み解くために該当年代の年度別得点パークファクター(以下PF)を見ると、広島市民球場は大きく下降している局面もありますが基本的に1を超えており、他球場と比べても失点しやすい環境下で多くの試合をこなしていたことが分かります。

なぜ広島市民球場がこのように失点しやすい環境となっているかというと、冒頭で触れたように球場の狭さ、フェンスの低さから来る本塁打の出やすさが最大の要因と考えられます。

本塁打PFを見ると、80年や91年を除いては常に1を超える平均以上の水準にあり、特に80年代前半は1.2~1.3で推移する高さでした。

実際にこのような数値で見ても、やはり本塁打は出やすい環境にあったことが分かります。

ですので一つの制球ミスが命取りとなるような、集中力を切らせないという意味でも投手にとっては厳しい環境だったと言えそうです。

以上より当時の広島投手陣が過酷な環境の中に身を置いていたことが分かりますが、そんな中でもなぜここまで失点を抑止できたのかについて要因を考えてみようと思います。

2.広島投手陣の失点抑止力に迫る

失点抑止に関わるものを挙げると、投手力と守備力に大別されると思いますが、当時の広島はどちらの影響が大きかったのでしょうか?

平均からどれだけ失点を防いだかを示すRSAA*という指標では投手について、守備についても同様に該当ポジションの平均からどれだけ失点を防いだのかを示す守備得点を用いて、両者の影響力をチェックしていきます。

※RSAA算出には通常失点率を用いられますが、今回は投手と守備の責任を区別するためにFIPを用いて算出を行いました

80年から6度目の優勝を飾った91年にかけての年度別のRSAAと守備得点の推移を見ると、85年までは守備力によって平均以上に失点を防いでいる様子が窺えますが、86年以降は投手力によって失点を多く防いでいる様子が窺えます。

ですので、失点抑止については85年と86年を境とし、85年まではバックの高い守備力をベースに失点を防ぎ、86年以降は純然たる投手力で失点を防いでいたと言えそうです。

ハイレベルな投手力が真価を発揮し始めたのは86年以降になるわけですが、それを支えた要因とは一体何だったのでしょうか?

守備に依存せず投手の能力を示す指標とされる三振、四球、被本塁打の3点に焦点を当てて、特にどの部分に強みを見せていたかでその抑止力のベースを探っていきましょう。

まず三振について、広島投手陣が記録したK%とリーグ平均K%を比較してみます。

この折れ線グラフを見ると一目瞭然ですが、80年代前半はリーグ平均レベルだったものが、86年を境に一気にリーグ平均を大きく超えるようになっています。

特に89年に記録した21.1%という数値は、20世紀のチームK%としては史上1位の記録で、高速変化や縦変化全盛の現代野球で三振が増えつつある2020年の中に混ぜても両リーグ3位にあたる成績です。

同時期にこの広島をも凌ぐ失点傑出を誇っていた読売でさえも、20%を超えることはなかったことから、三振奪取能力は非常に傑出していたと言えるでしょう。

続いて四球はどうでしょうか?

こちらもK%と同様に、広島投手陣が記録したBB%とリーグ平均BB%を比較してみます。

おおよそリーグ平均の動きに沿った変化を見せており、傑出した失点抑止を見せた86年以降でも多少平均を上回るくらいで、K%の時のように決して大幅な変化は見せていません。

86年以降に限らず基本的に大きく平均を上回ることも下回ることもないことから、BB%が強みとなっていたとは言えなさそうです。

最後に被本塁打について、広島投手陣が記録したHR%とリーグ平均HR%を比較してみます。

PFを見て分かる通り、本塁打の出やすい広島市民球場を本拠地としていたことを考えるとリーグ平均以下の数値でも全くおかしくありません。

しかし81年/82年/91年以外はリーグ平均の上をいくHR%の低さで、被本塁打を低く抑えることに成功していたことが分かります。

基本的に広島より本塁打の出にくい球場を本拠地としていた阪神や大洋を比較対象として見ると、広島以上に本塁打を浴びていた年が多く、本塁打を防ぐ能力にも長けていたと言えそうです。

以上より、当時の広島投手陣は三振奪取能力と被本塁打を防ぐ能力に優れていたと言えるのではないでしょうか。

三振という最も安全な形でアウトを重ねながら、本塁打抑止によって長打での大量失点を極力防ぐという力でねじ伏せるようなスタイルで、「激狭」広島市民球場という環境ながらリーグ屈指の失点抑止能力を誇ったのです。

3.どのようにして強固な投手陣を築いていったのか?

以上より当時の広島投手陣がいかに優れていたかがよく分かったかと思いますが、本題であるこのような強固な投手陣をいかにして築いていったのかについて、最後に解き明かしていきます。

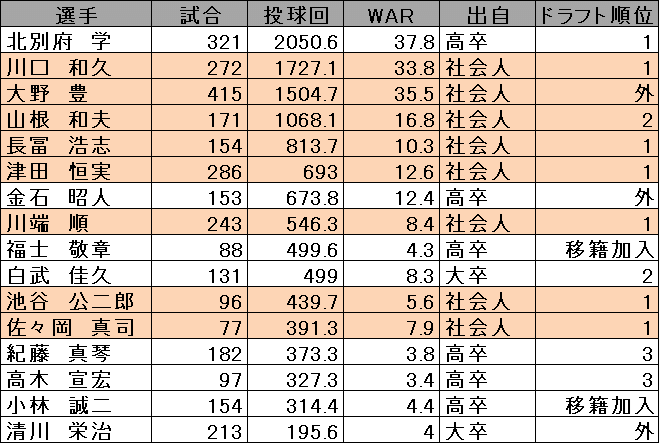

80年~91年にかけて、200試合登板以上or200イニング以上投げた投手とその出自をまとめてみると、最も投球回が多くWARを稼いだのは高卒でドラフト1位入団の北別府ですが、以下にはズラッと社会人出身の選手が多く並んでいることが分かるかと思います。

それもドラフト外入団の大野と2位指名の山根和夫を除いては、実に6名がドラフト1位入団であることから、確実に戦力になりそうな投手を指名してはその通り一軍戦力に加えていたことが分かります。

該当年代に活躍した選手が多いであろう75年~85年のドラフトをチェックしてみると、対象11年中9年で1位指名が投手となっています。

その内5名が社会人出身と、当時常に優勝を争う競争力を持っていながら即戦力投手の補充は怠っていませんでした。

当時のドラフト戦略としては、山本浩二や衣笠祥雄といったコアプレイヤーの後釜として野手のプロスペクトを補充していくというより、即戦力投手をどんどん補充していくことで投手力の強化を図っていたことが窺えます。

その結果が投手王国の構築に大きく結びついていったわけです。

ですので育成力で強固な投手陣を築いたというよりは、即戦力投手が本当に即戦力となりうるかを見極めたスカウティング力が光ったと言えそうです。

もちろん当たればリターンの大きい高卒においても、20世紀最後の200勝投手で80年代の広島投手陣の中核を担った北別府を見出し、軟式野球出身でテスト入団の大野を先発/クローザーとして戦力化に成功する育成力があったことも見逃せない事実です。

この両名は該当時期の投手WARチーム1位、2位の投手ということから、投手陣の中核は育成力によって作り出し、枝葉の部分を完成品に近い社会人の即戦力投手で埋めていくという理想的な投手編成の形を作り出せていました。

加えて広島市民球場という過酷な環境が、より投手を強く育てたという側面もあるのではないかと考えます。

球場が狭い分、球威が欠けていればより精緻な制球力が、制球が欠けていれば打者を押し込むより球威のあるボールが、フェンスオーバーを許さないために要求されたはずです。

加えてチーム内に実力者が揃っていたことで常に競争にさらされて、自己の実力を伸ばさなければ起用してもらえない緊張感も、強固な投手陣を築く一因となったのではないでしょうか。

4.まとめ

上記より広島の投手王国は、質的には傑出した三振奪取能力や本塁打抑止能力、量的には社会人出身の即戦力投手を毎年のように確保することで築き上げられたものであると言えそうです。

最後にこの投手王国の特筆すべき点に触れておきたいのですが、狭い球場だと低めへの制球力が命とはよく言われている中でも、K%に優れる当時の広島の成績を見ると決してそうではなくむしろボールの力で捻じ伏せることで失点を防いでいた点です。

これは狭いPayPayドームを本拠地とする現ソフトバンク投手陣にも当てはまることで、2020年はBB%がリーグ5位と制球力は今一つながら、NPB新記録のチームK%23.3%を記録した圧倒的な奪三振能力でパリーグ各球団を捻じ伏せてみせました。

狭い球場を本拠地とするとよりボールの力が必要になるのでしょうし、現代の投手王国を作り上げているソフトバンクと似た特徴を持つ投手陣を作り上げた、当時の広島の先進性が窺い知れます。

このように隆盛を誇った広島投手陣ですが、この後は投手陣を安泰と見たのか、86年以降高校生投手を多く指名する博打路線へと突入していきます。

しかしその博打は当たらず、投手王国時代の中心投手が劣化を迎えると同時にチームの投手力自体も大きく劣化することとなってしまいました。

その結果、江藤智、緒方孝市、金本知憲、野村謙二郎、前田智徳といった超豪華な野手陣をもってしても優勝を勝ち取ることができず、あの長い暗黒時代へと突入していくことになるのです。

※この後の時代の広島については以下のnoteにて記していますので、こちらも併せてご覧ください。

データ参照

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?