バルナックライカが気になる(5) 関連本2冊

バルナックライカを使ってみたいと思うようになって数か月。中古カメラ市で実機に触れ、これは楽しそうだぞと確信を深めつつ、自分にはどのモデルがよいのか、そしてカメラ本体を購入した場合にはどのレンズをまず入手するか、決めきれずにいます。

これまでは主にカメラ本体のことを考えてきましたが、レンズもそれに劣らず選ぶのが面白くも難しそうだということがわかってきました。私はいままで、レンズ交換ができないローライ35やローライフレックスを使用してきました。そこには、出費の幅が狭められるという意図的な選択も含まれていました。バルナックライカを使うことになると、それが大きく変わります。1台のカメラでさまざまな焦点距離のレンズを使うことができるのは魅力的ですが、レンズは相当高額なものが多いようです。ライカLマウントの純正レンズがひとつは欲しいなと思うのですが、そうすると安価なものでも、レンズ付きのカメラであるローライ35の状態のよいものを1台買うぐらいの値段はするのです。

中古カメラ店に行ってそこでえいやっと決めてしまうのもひとつの手ですが、そこから「レンズ沼」にはまってしまうことは避けたいです。なので、もう少し迷ってみることにしました。私がほしいレンズは、標準として使う50mmもしくは35mmのレンズと、広角のレンズです。ローライ35やローレイフレックスで景色を撮る際、「もっと広角に写したい」と感じることがしばしばあるので、せっかくバルナックライカを使うのであれば相当の広角、21mmぐらいのものがあるとよいなと思っています。

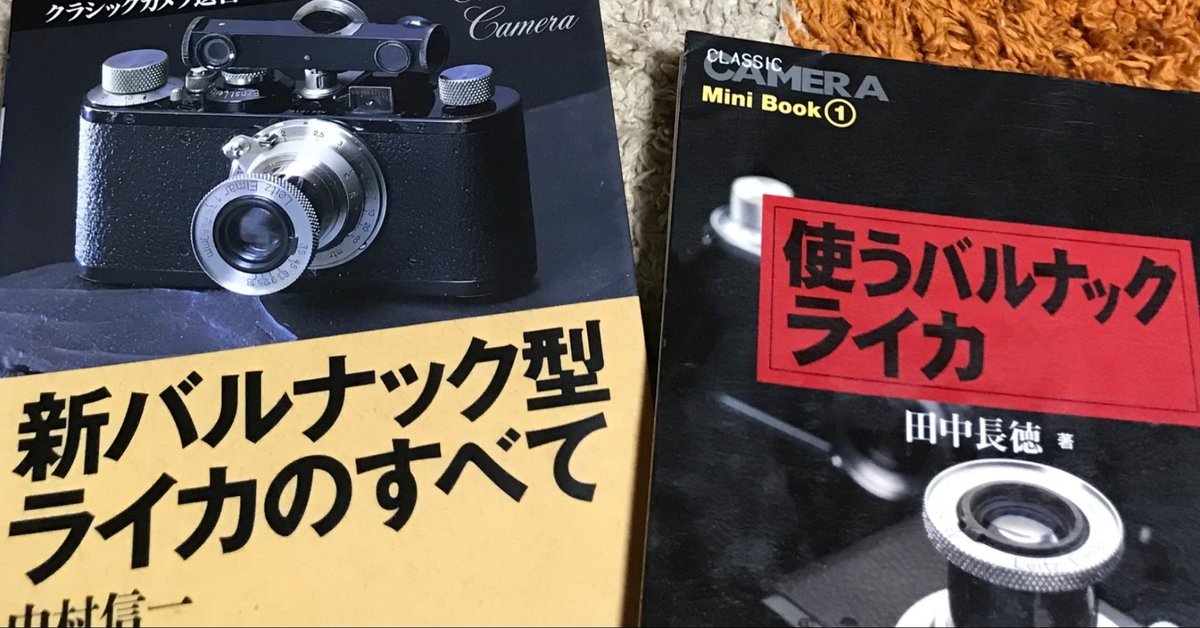

そうした情報を得るため、日本語で書かれたバルナックライカの本を2冊入手して読んでみました。その2冊は、

『新バルナック型ライカのすべて』中村信一(1998年)

『使うバルナックライカ』田中長徳(1999年)

です。以降、このエントリでは前者を『すべて』、後者を『使う』と書きます。

この2冊は、Amazonの「本」カテゴリーで"バルナックライカ"と入力して検索するとトップ2件としてヒットします。出版されたのが1年違いというのは、当時バルナックライカのブームのようなものがあったのでしょうか。読んでみると、どちらの本もその1冊で私が知りたいことに完全に応えてくれるものではありませんでしたが、ちょうどよい補完関係というか、2冊読むとバルナックライカの本体およびレンズのことを大分と体系的に読むことができました。

『新バルナック型ライカのすべて』

「新」とあるように、8年前に書かれた本の改訂新版です。著者のプロフィールを見ると東京都の職員とありますので、プロのカメラマンではないようです。でも、『R型ライカのすべて』『M型ライカのすべて』『ライカのアクセサリー』など、ライカの本を何冊も執筆されています。この本でも、ライカA型からIIIg形、そして希少なライカ72型やライカ250型までの各モデルの詳細な解説が、仕様やデザイン、前モデルとの変更点、同一モデルの中でのバリエーションなど、さまざまな観点から記されています。レンズについても同様に、スーパーアンギュロン21mmからテリート200mmまでの各モデルが解説されています。

220ページ以上にもわたって詳しい記述が続く密度の濃い本です。中でも私が関心を持った内容を一部抜粋・引用します。

III型はバルナック・タイプのうちでも作りのよいモデルである。第二次世界大戦前で、ドイツが前の戦争の痛手から回復し、ライツもライカの生産が順調に伸びて、事業が拡大していった時代であった。従って、作る製品も優れたものになって行く時期でもあった。III型は、その時期のカメラなのである。私は、戦前のバルナック型では、III型を薦めている。

<感想>

後年のモデルであるIIIc型について、第二次大戦直前~戦後の材料不足の時代に作られたモデルなので、中には作りやメッキがイマイチの個体もあると言われたりしますが、それと対照的なモデルがIII型、と言えるのでしょうか。

▼1936年のライカの価格表

<感想>

当時といまの物価比較をネットで探してみたら、「1934~1936年の物価を1とすると2010年は1767.3」という記述がありました。

2010年と今の物価がほぼ変わらないとすると、この表でいちばん安いレンズのエルマー50mm(160円)は今の価値でおよそ28万円、ズマール50mm(370円)は約65万円、ズマール50mm付きのライカIIIa(870円)は約153万円となります。いまのM型ライカの最新モデルであるM10-Rが本体のみで大体110万円ぐらいでしょうか。だとすると、1936年と現代の新品ライカに対する「値段高っ!」という感覚は、およそ同じようなものなのかもしれません。

▼ライカIIIb

・ファインダーブロックが板金からダイカスト製に変わり、軍艦部が1.2mm高くなった。

・IIIb型は、ドイツでは市販されなかった。軍用に回され、残りは輸出している。(中略)製造台数の少ないこともあり、あまり注目を浴びない地味なモデルである。しかし、内部の機構はそれまでのIIIa型と比較し、大きく改良している。この機構の改造は、これ以後のモデルに受け継がれ、さらなるライカの発展の出発となる機種なのである。

▼レンズ

重量が書いてあるのはありがたいです。私が気になっているレンズでは

・スーパーアンギュロン21mm F4: 236g

・ヘクトール28mm f6.3: 104g

・ズマロン28mm f5.6: 146g

・エルマー35mm f3.5: 110g

・ズマロン35mm f3.5: 146g

・ズミクロン35mm f2: 140g

・エルマー50mm:いくつもバリエーションがあるため重量記載なし

・ズマール50mm f2: 178g

・ズミクロン50mm f2: 222g

・ヘクトール135mm f4.5: 358g

ここに挙げた21mmや28mmのレンズ、とても魅力を感じますが、残念ながら値段的に手が出ません…。

『新バルナック型ライカのすべて』は、手元に置いておくと事あるごとに参照できそうな本です。惜しいのは、本文中に文章と合わせて写真が豊富に出ているのですが、冒頭の数ページを除いてすべて白黒だというところです。フルカラーにしてしまうと値段がとんでもなく高くなる、というのも事実でしょうが。あと、カメラ本体とレンズについてはこの上なく詳しい記載がありますが、バルナックライカの使い方については何も触れられていません。そこは他の本か、ネットの情報などを見る必要があります。

『使うバルナックライカ』

ライカ使いとしても有名な写真家・田中長徳さんの本です。フルカラーで写真が多く、フィルム装填の方法など使い方についても紹介されています。バルナックライカのフードや外付けファインダーなどアクセサリーの説明がある点、またバルナックライカの純正レンズだけでなく、キャノンやニコン、コシナなどが作った注目のLマウントレンズについても紹介されている、という点も『新バルナック型ライカのすべて』との違いです。

私はこの本を読んで、コシナによる超広角のスーパーヘリアー15mm f4.5というレンズに興味を持ちました。チョートクさんの評価も高いですし、外付けファインダー込みで5万円以下で入手できそうです。バルナックライカを入手した場合の自分の有力レンズ候補として考えたいと思います。

『使うバルナックライカ』は読みやすい本ですが、その分、情報の取捨選択がされています。バルナックライカのすべての機種・すべての純正レンズが紹介されている訳ではありません。特定のモデルやレンズが気になるとか、バルナックライカの全体のことを深掘りして知りたいといった場合、この本だけでは足りない可能性があります。

今回のエントリでは、バルナックライカをテーマにした本2冊を紹介しました。この2冊を読んで、レンズも含めどんな組み合わせで考えていこうかということが少しクリアになったと思います。でも、標準レンズに何を使おうかというところは、もうしばらく迷うことになりそうです。

この記事が参加している募集

いただいたサポートは、ローライ35Sやローライフレックス2.8Cなどで使用するフィルムの購入や現像などに使わせていただきます。