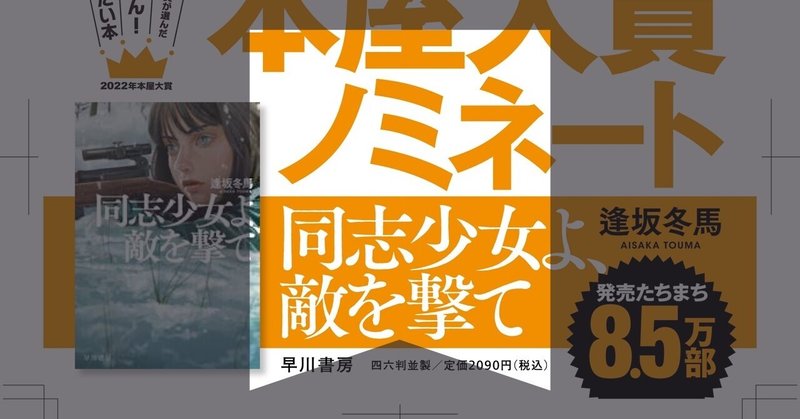

同志少女よ敵を打て(逢坂冬馬乗/講談社/直木賞候補受賞作品)

<著者について>

逢坂冬馬さん

埼玉県 所沢市 生まれ、 横浜市 育ち。 明治学院大学 国際学部 国際学科 卒 。 2021年、『同志少女よ、敵を撃て』で第11回 アガサ・クリスティー賞 大賞を、史上初の全選考委員が5点満点をつけて受賞し、デビュー 。

<直木賞とは?>

正式には「直木三十五賞」。単行本、各新聞・雑誌として出版された大衆小説の中で最も優秀な作品に贈る賞として、1935年に芥川賞とともに創設されました。直木三十五氏は大正後半から昭和初期に活躍した大衆作家・評論家。新聞紙上、諸雑誌上で活躍し、大衆文芸の地位確立と発展に貢献されました。

週刊誌に連載した時代小説「由比根元大殺記」がヒット。さらに2年後にお由羅騒動を描いた「南国太平記」を発表。これが代表作となりました。大衆文芸作品を数多く手がけ、直木作品を原作とした映画も50本近く上映されるほど大人気だったそうです。そのような業績を称えて、文藝春秋の創業者である菊池寛氏が直木賞を創設しました。

<あらすじ>

独ソ戦が激化する1942年、モスクワ近郊の農村に暮らす少女セラフィマの日常は、突如として奪われた。急襲したドイツ軍によって、母親のエカチェリーナほか村人たちが惨殺されたのだ。自らも射殺される寸前、セラフィマは赤軍の女性兵士イリーナに救われる。「戦いたいか、死にたいか」――そう問われた彼女は、イリーナが教官を務める訓練学校で一流の狙撃兵になることを決意する。母を撃ったドイツ人狙撃手と、母の遺体を焼き払ったイリーナに復讐するために。同じ境遇で家族を喪い、戦うことを選んだ女性狙撃兵たちとともに訓練を重ねたセラフィマは、やがて独ソ戦の決定的な転換点となるスターリングラードの前線へと向かう。おびただしい死の果てに、彼女が目にした“真の敵"とは?

<感想> →少々、ネタバレです

狙撃場面の臨場感、スリルがリアルに描かれる冒険小説ではありますが、ただの女性狙撃手の武勇伝ではありません。

舞台は、第2次世界大戦時の独ソ戦。

まず唯一ソ連軍には、百万人近く女性が従軍してたという事実に驚きました。主人公イリーナは、母を撃った独狙撃手と、遺体を焼き払った女性教官に復讐するために、同じ境遇の女性狙撃兵達と共に訓練を受け戦地に向かいます。

ソ連共産党が善、ナチスが悪という決めつけはなく、悲しみ、慟哭、戸惑い、仇を打つ意義…少女の感情に焦点をあてながら壮大な歴史を背景に、結末まで引き込まれながら、衝撃的結末、彼女の真の敵とは一体何なのか。ミステリーでもあり、女性部隊の中での人間ドラマは現代小説でもあり、盛り沢山です。

本作からは、細やかに調べあげられたであろう洞察を感じますから、この従軍女性史に対しての作者哀悼の念が伺われます。

従軍女性というと、ノーベル文学賞受賞作『戦争は女性の顔をしていない』(スヴェトラーナ・アレクシエーヴッチ著)が浮かびました。こちらは女性兵士の証言を集めた衝撃作でしたが、背景やどう心が動いたのかまでは見えてきませんでした。日本の戦争でないからこそ、また女性兵目線だからこそ、戦争自体のリアルな戦慄を、絶望の中で生き抜く戦争という理不尽さを感じました。

今のコロナ禍、ウイルスを『見えない敵』としてよく『戦争』が引き合いに出され、私も弱者ほど困窮して、一歩外に外に出れば相互監視で皆ぎすぎすしている様子を『戦争のようだ』と思っていました。

だけど読後には、『戦争』という言葉が、便利に危機感を表すだけのものとして使ってはいけないと感じています。これがデビュー作という驚きの著者は、次何をお書きになるのか楽しみでしかたありません。

文学賞候補を読んで感想を書いていきます。今後の本選びの参考にしていただけると嬉しいです