営業利益率を高める、ビジネスプロセスオートメーションという選択肢

こんにちは、Zen office岩瀬です。様々な企業で日夜、営業利益率を高めるためにはどうするか?KPIを達成するためにはどう改善するか?といったことが考えられ続けているかと思います。

その中でのひとつの選択肢として、ビジネスプロセスオートメーションということを書いてみたいと思います。

日本では、人口減少が年々進行していくことは周知の事実かと思います。総務省の統計で見ると、2023年は6,925万人、2030年には6,300万人と推計されています。約9%減少し、労働力不足が年々じわじわと進行していくことがほとんど確実となっています。

労働力不足に対しての選択肢は、正社員採用、派遣・アルバイト採用、外国人採用、システム化、自動化、AI化など様々な打ち手があります。ただ、じわじわと労働人口が減っていくため、明らかな変化が起こりづらく、大体のケースは、「人」を採用する、といった打ち手になることが多いかと思います。

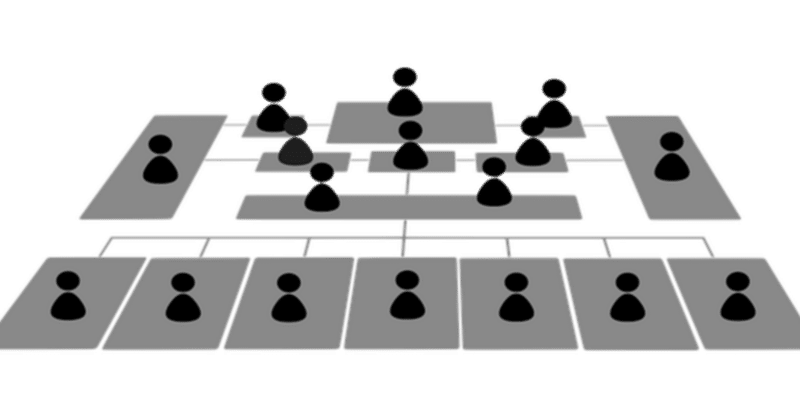

サービス提供を仕組み化・型化することによって、組織のパフォーマンスを向上させていくことが重要なように、ビジネスの仕組み自体を自動化することによって、営業利益率を向上させるということも大切な打ち手のひとつとなります。

ビジネスプロセスオートメーションとは?

その名の通り、Business ProcessをAutomationするといった英訳によりBPA市場とも呼ばれています。世界的には、2020年に98億ドル市場から、2026年に196億ドル市場へと成長すると予想されています。

注目される背景としては、シンプルにビジネスプロセスを改善することによって、「営業利益率の向上」「生産性の向上」「従業員満足度の向上」「ヒューマンエラーの減少」などに直接的に貢献し、間接的には「顧客満足度の向上」「サービス提供スピードの向上」と顧客にとってのプラスの効果があります。

このビジネスプロセスオートメーションのプレイヤーは、IBMやアクセンチュアなどのグローバルコンサル大手が席巻していますが、日本市場でもエンタープライズ企業などがメインの領域であり、中堅・中小企業対象としたサービスはほとんど存在していないようにも見受けられます。

これらは、シンプルですが、従業員数が多ければ多い程、改善効果が高く、高いROIを出すことができるからです。

それでは、中堅・中小企業がビジネスプロセスオートメーションの恩恵を受けることができないのか?というと答えはNoです。KGI・KPIを達成するにあたり、最もボトルネックになっている箇所を導き出し、ピンポイントでビジネスプロセスを自動化することにより、大きな成果を上げることができます。

そのためには、まず何から考えれば良いのか?を考えてみたいと思います。

まず、人がやる前提を、自動化・AI化できないか?と考えてみる

前述しましたが、人不足に対する打ち手は、「人」を採用する、といった考えになりがちです。正社員を採用しよう、プロ人材を採用しよう、外部委託人材を採用しようと、様々な打ち手を考えます。

その前に、一度立ち止まって、「自動化・AI化できないか?」と考えてみることで、実は人がやらなくても良い可能性を考慮することで、ビジネスプロセスオートメーションのスタート地点に立ちます。

もちろん、考えた結果、人でしかできないという結論に達することもあります。ただ、多くのケースでは、一度考えることによって、人ではなく、自動化・AI化によって改善することができるようになることがほとんどです。

例えば、わたしたちがご支援する際によくお聞きする「SNSの運用代行を依頼しよう」「経営数値をタイムリーに集計したい」「営業稼働を最大化するために営業事務を入れよう」「採用におけるスカウト送信部隊を強化しよう」「カスタマーサービス部隊を強化しよう」といった様々なケースで、自動化・AI化できる要素が眠っています。

また、RPAなどのように一部の業務を自動化するといったことはやっているけれども、一部業務の点の改善となっており、ビジネスプロセスの線の改善にフォーカスすることで、さらなる改善領域が眠っていることもよくあります。

このあたりの線の改善については、別の記事でまとめて書いてみたいと思います。

まず、自動化・AI化できる領域を見つけたら、実際に自社のビジネスプロセスに落とし込むまでのプロセスや落とし穴を簡単にまとめてみます。

【設計】ビジネスプロセスを分解し、ひとつひとつ考える

例えば、「SNSの運用」というテーマがあったときに、「企画」→「ライティング」→「画像作成」→「チェック」→「投稿」というプロセスに分解されます。

「企画」と「チェック」については、人が介在せざるを得ないプロセスとなりますが、それ以外の分野においては、ほとんど自動化・AI化することができます。

このプロセスを自動化・AI化すると、過去に記事化されたコンテンツを、適切な単位で分割し、ChatGPTで分割記事毎に要約し、要約されたタイトル画像を自動生成し、社内チャットツールに飛ばし、投稿するものだけスタンプを押すと、XとInstagramに自動投稿される、といったイメージです。

よくある落とし穴としては、一連の動作すべてを一括で解決しようとすると解決策が見えない、ある特定作業の点だけを改善しようとし改善効果が減少する、世界中に存在するツールを活用すればほとんど解決できるが、今あるツール群だけで解決を図り解決できないなどです。

【開発】必要最小限の機能からアジャイル的に継続改善する

設計ができた段階で、開発へと移りますが、スタートアップでも良く言われている必要最小限の機能を開発するMVP(Minimum Viable Product)という考え方が非常に大切です。

このMVPのメリットは大きく3つで、無駄なものを開発するリスクを最小限にすること、実際に利用するまでのスピードを上げること、ユーザーのフィードバックを得て短期間で改良できることとなります。

最も定量的にボトルネックとなっているプロセスはどこか?という観点から、クイックかつ最小限に機能をつくりあげることで、素早い改善が可能となってきます。自社でやる場合も、1-2週間で実際に動くものをつくってしまい、すぐに活用→改善と繰り返しを図っています。

必要以上にたくさんのものを同時に完璧を目指して作ってしまうと、時間とお金の無駄使いになることがあるため、気をつけなねばなりません。

【活用】従業員のユーザーエクスペリエンスを高める

すべてのシステムやツールにおいて、非常に高頻度で起こりやすい課題ですが、「ユーザーが使わない」といった問題です。

この問題を回避するには、いくつかの方法があります。まずは、利用ユーザーを巻き込んだ開発を実施する、利用開始時点でオンボーディングやトレーニングを行う、利用率を測定し継続改善を図る打ち手をうつ、ユーザーエクスペリエンスを高めるなどです。

ただ、わたしたちが考える最も効果的な打ち手は「ユーザーエクスペリエンスを高める」となります。なぜなら、利用ユーザーを巻き込みながら開発をすると現場部門の時間を必要としますし、オンボーディングやトレーニングにおいても準備や資料作成などの時間をかける必要があります。利用率を高めるために計測する仕組みをつくり、改善方法を考えることも大切ですが、そもそもいままでより格段に使いやすいもになっていれば、利用率を計測する必要もありません。

そのため、ユーザーエクスペリエンスを高めるということは、他の方法に比べて一発ですべてを解決してしまう力を秘めています。

当社でよくやるユーザーエクスペリエンスを高める方法としては、社内のチャットツールであるslackに一元化させてしまうことです。例えば、先程のSNS運用においても、自動的にslackに投稿文が投稿され、いいねボタンを押すだけで投稿されるといった仕組みであれば、ユーザーの負荷は最小限で済みます。

ものすごく地味で細かい改善であることも多いですが、事業とはそのように様々な小さな改善の積み重ねで大きな成果にしていくことができます。継続して改善し続ける文化が生まれると非常に強い組織になれると、当社も日々改善を積み重ねて強い組織をつくっていきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?