哲学を「する」ということ

前回の日記で私小説作家西村賢太について取り上げたが、それ以前の大学生から25歳時点まで私が集中的に読み込んでいたのは、哲学者中島義道の著書であった。

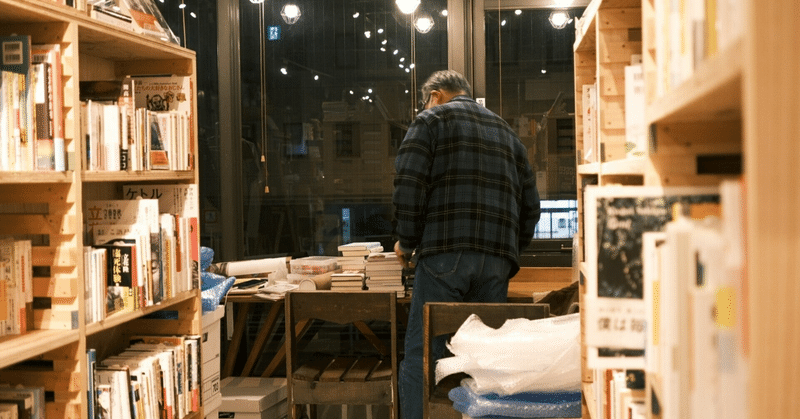

当時、神保町の三省堂、池袋のジュンク堂、新宿紀伊国屋をその日の気分や他の行き先に合わせて選び、入り浸っていたものだ。私は本を読むこと自体は好きだが、ひとつ気に入ったものがあればそれを繰り返し読み込み、それから著者の他の作にどんどん手を伸ばしていくタイプであり、ともすると守備範囲が滅法狭い。先の大学生から25歳までは、そのほとんどを中島氏の本に充てていた。

その当時からアパートの部屋にはヘッドホンオーディオシステムを構築していたが、しかし休日を丸々部屋の中で過ごすということはせず、たいてい上述のいずれかの書店に入り浸り、かなりの時間を立ち読みして潰したものだ。時折、硬直した体の疲れを取る為に、界隈を散歩したり、会計を済ませた本をカフェで座って読んだりした後、またその書店に戻るといった風にするのがお決まりのパターンであった。

中島氏の著作との初手の出会いは、哲学書ではなく所謂随筆集の類であったと思う。その後、本格的なカント研究に関する本にも手を伸ばすが、果たして当時の私がどこまでそれを理解できていたのか、やはり少々心もとない。その証拠に、哲学分野の棚にある他の著者のカント本を手に取って読んでみても、さっぱり内容が頭に入ってこなかった記憶がある。

中島のカント研究に疑問を持つ同業者も、実はそれなりにいるらしい。しかし、その内容はともかくとして「哲学を『する』とは何なのか」という点においては、感心せざるを得ない、との評をどこかで見聞した。該当記事や著書の概要を失念した為に引用することは出来ないが・・・

そうだ。彼の文章には哲学本来の数学的な論理構築よりもまず「身体性の発露」が前面に表出されている。同業者からは論理の綻びも見られようが、一般の読者が彼の著書に心を打たれるのは、まさに自らの身体を以て哲学を実践している点に違いない。その結果が、「うるさい日本の私」にて述べられているように、傍から見て奇行一歩手前の極端な行動であったとしても。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?