なぜ天動説は支持されたのか ⑧ケプラー(完)

第一回から読みたい方はこちらから

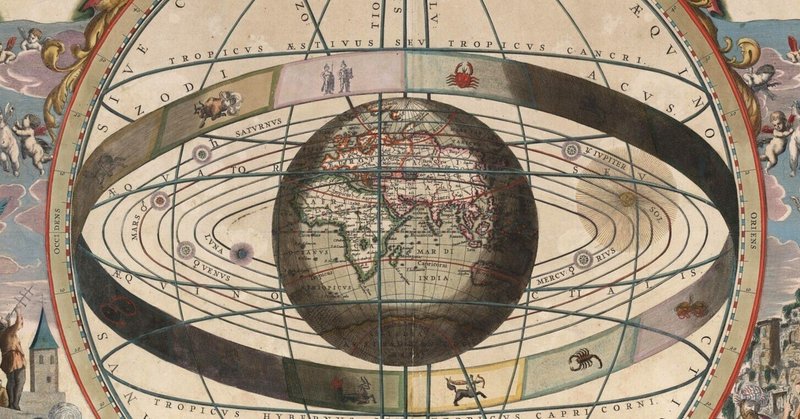

ケプラーの登場と地動説への決着

ティコの精密で長期間にわたる測定結果を解析し、惑星が楕円軌道を描くこと、太陽は楕円軌道の焦点に存在していることなどの法則を発見したのがケプラー(1571-1630)だ。

彼によって天動説が完全な優位を築くことになる。

ケプラーはティコの晩年に彼の助手となり、ティコが秘匿していたとされる観測データを、ティコ没後にいち早く扱うことができる幸運な立場にあった。

ティコは天動説を完全に拒否することができなかったのに対して、ケプラーはコペルニクスの地動説を早い段階で支持しており、地動説の立場に立ってデータを解析したことで楕円軌道の発見につながった。

ケプラーは天界の運動は数学的な調和を取っているはずだという強い信念を持っていた。キャリアの初期には惑星の軌道の比率と正多面体の内外接比には密接な関係があるという主張をするなど、現在から考えると奇妙に見える主張をしたりしていたが、天界と数学は調和するという強い信念によって彼はティコの遺したデータが示す深淵な調和を見出すに至った。

現代では奇妙にみえるが、数学と天体は密接な関連があると考えられてきた。ケプラー以外にも三角数や等比数列や素数と天体の関連性が議論されていた。

すなわち、ケプラーの法則で知られる

・惑星は太陽の周りを楕円軌道で公転し、太陽は楕円軌道の焦点に存在する(楕円軌道の法則)。

・惑星と太陽を結ぶ線分が一定時間に掃く面積は一定である(面積速度一定の法則)

・惑星の公転周期の2/3乗は、軌道長半径に比例する(調和の法則)

の三法則である。

科学史的にはここで天動説は終止符を打たれることになる。ケプラーは自身のモデルをもとに惑星軌道の予測表「ルドルフ表」を作成する。「ルドルフ表」に記載された惑星軌道の予測は、既存の天動説から作成された予測以上に高い精度で合致したのだ。

ケプラーの法則は万有引力の法則から導くこともできる。ケプラーの法則にたどり着いたケプラーは万有引力の法則にかなり近いところまで到達していたことが知られている。ケプラーは物体の間に引力が働いていて、その引力は距離に反比例すると考えていた。残念ながら、正しくはもちろん引力は距離の二乗に反比例するため、ついにケプラーは万有引力の理論を見出すことはできなかった。

最終的にケプラーの法則を発展させたニュートン(1642-1727)が万有引力の法則を発見し、天界も地上も同じ科学法則に支配されていることを明らかにする。時代は自然哲学の殻を脱ぎ去り、近代科学の扉を開くことになる。

まとめ

まず古代においては、素朴に私たちが経っている大地が動いていると考える理由はなく星々が動くと考える天動説があった。

古代ギリシャ以降に自然哲学や観測技術が発達したことによって、天動説の理論面の補強がされていき、アリストテレスとプトレマイオスの功績は中世キリスト教世界観と合わさって強固なものになった。

二千年の間、天動説は不動の地位を占めていたが、コペルニクスによって地動説が提唱され、ティコやガリレオによって天界がアリストテレス自然哲学のモデルとは違うことが明らかにされ、ケプラーが惑星の楕円軌道を発見することで天動説は地動説にその地位を奪われることになった。

地動説が受け入れられるためには、現在の私たちにとっては当たり前の

・宇宙は限りなく広い

・惑星に比べて(太陽以外の)恒星ははるかに遠い場所に存在する

・天殻や天球は存在しない

・惑星は楕円軌道で太陽の周りを周転する

・彗星は宇宙空間を周転している

といったことが少しずつ明らかになり、受け入れられていく準備期間が必要だったのだ。

今回、自然哲学、観測を中心にみていくことで、仮にキリスト教的価値観がなかったとしても、当時の人々が地動説を受け入れるためにはこの多くの事実の積み重ねが必要であったことが分かるだろう。

私自身としては、コペルニクスの登場以降、ケプラーが登場するまで天動説を信じていた人たちが必ずしも保守的であったために天動説に固執していた人々だとは思わない。

今日の科学の発展によって私たちは多くの科学的事実を常識としているが、これらが常識になる前には、別の理論や常識があり、旧い常識たちが受け入れられるのにも一定の理由があることが分かっていただけたのではないかと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?