漆のお稽古〜研ぎから錆つけの工程〜

こんにちは。コラボレーターのいたやゆかりです。

実に7ヶ月振りに漆のお稽古に行きました。

漆を習い始めてから、こんなに間隔が開いたのは初めてのことです。

これまでは毎年1月から新しい器の制作がスタート。その年の11月か12月頃には完成し、忘年会やお正月に新しい漆の器を使い始めるというサイクルでした。昨年の1月にスタートした器達が翌年の10月だというのに、まだ下地の段階です。

サンドペーパーを使い、下地の研ぎからスタートしました。

表と裏の両面を研いでいきます。

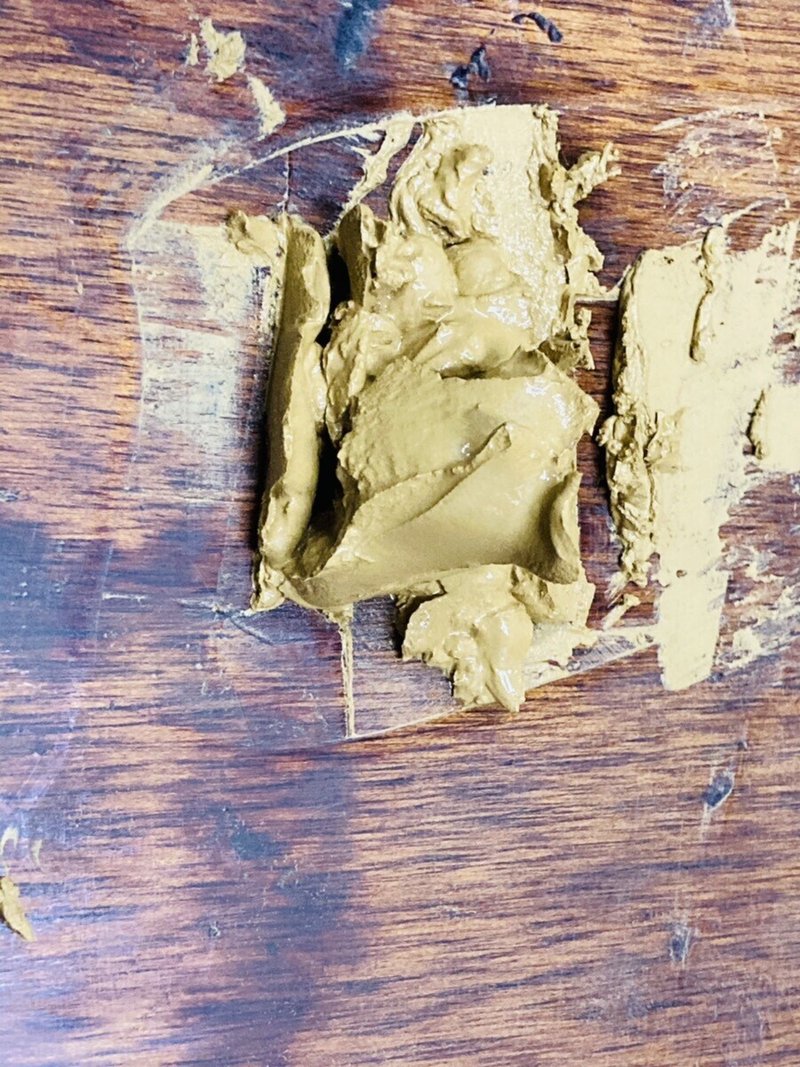

次の工程は錆つけ。砥の粉と生漆を混ぜて練ります。砥の粉単体の色は下記のような感じです。

生漆と混ぜて練っていくと空気と触れ合って段々と濃い色に変化していきます。これを錆(さび)漆と呼び,へらで平らにつけます。これが最期の下地つけとなります。

下地を一通り塗ってから、表も裏も拭きます。

製作中の器は2種類4個。

窓の外の、しとしとと降る雨を眺めながら、手を動かしていくというのは、自分と向き合う時間にもなっており、非常に趣があります。

一通り塗り終えた後は、湿度の保たれた漆風呂で乾燥させています。

次回は、研ぎから塗りの工程へ入っていきます。塗りも、下塗り、中塗り、上塗りと、大きく3つの工程に分かれています。

素敵な器として完成する事を楽しみに、月に1回のお稽古を楽しみにしています。それでは、皆さんも味わい深く素敵な日々をお過ごしくださいね!

サポートして頂いた暁には、その費用を次のコラボレーションの原資にしていく事で、より良い社会を創っていきます。 コラボレーターの活動を通して、社会的孤立感を無くしていきます!!