伊勢日記 12巻

7時起床。

伊勢市のワーケーションだが、近鉄に乗って鳥羽へ行く。伊勢で親切にしてくださった方々から鳥羽の離島をすすめられ、隣接の市も見ておきたいけれど、市外へ行っていいものだろうか…と、担当の立花さんに確認したところ、「もちろん。伊勢と鳥羽は兄弟みたいなもんです」と返事が返ってきたので、思いきって行くことにしたのだ。船をどう乗り継げばいいのかも、離島行きを勧めてくれた伊勢和紙の中北さんがメモしてくださった。

定期船に乗って答志島へ。和具という港で下船し、同じ島内にある答志港まで道なりに歩いていく。ときどき島の人を見かけるが、互いにあいさつしたり、おしゃべりしたりしていて、島に住んでいるひと同士、なんとなく顔見知りのような雰囲気。できあがったクラスのなかに、ぽんと入ってしまった感覚。となると当然、わたしの姿を見たひとは一目で島の外から来たやつだということがわかるだろう。変なことはしていないはずだが、緊張のあまり不安になってくる。答志港までたどりついたあと、泊まっていた船に乗って帰ろうとしたが、途中でハッとして和具港でふたたび下船。見て回ろうと決める。

そのあとは神島へ移動する。下船したひとのなかに、「環境省」と書かれた上着を着た方が何人かいて驚く。何かの調査だろうか。

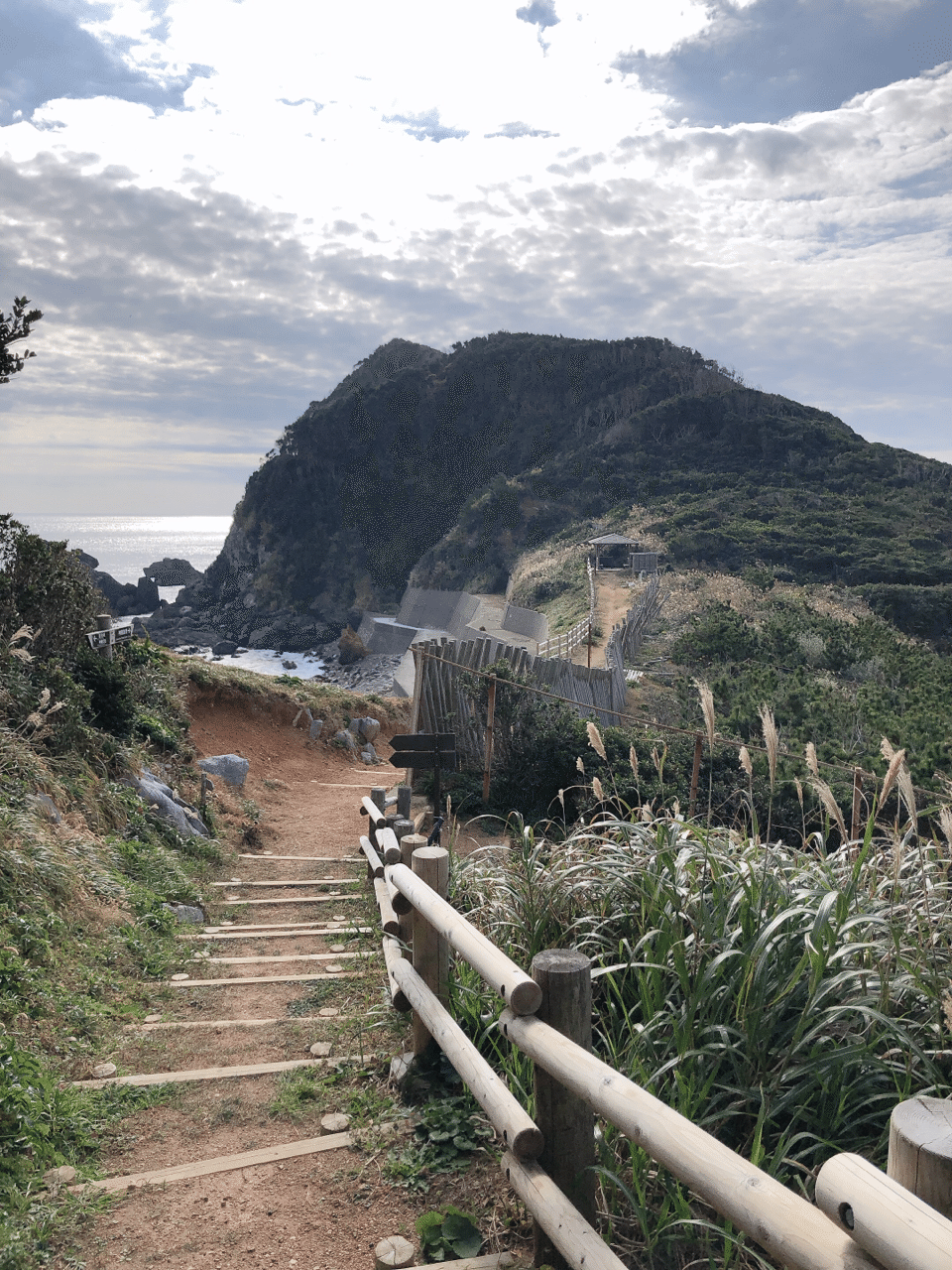

神島は三島由紀夫の『潮騒』の舞台になったことで一躍有名になった場所。島内には散策路があり、名所には『潮騒』の一節が書かれた看板があって迷わず歩ける。アップダウンのある道なので、普段運動らしいことをしないわたしには結構きつい。足がわなわなし、汗でマスクが湿っていく。

神島はどこも驚くほどうつくしい。特に八代神社への道のりがいい。真鶴の風景とも重なるところがある。八代神社には、元旦の未明に太陽に見立てた白い輪(アワ)を、島の男性たちが竹で刺して落とすという、ゲーター祭という太陽信仰から生まれた神事があるそうだ。とても興味をひかれたが、いまでは急速に過疎化が進んでいるため行われていないらしい。平成31年の時点で、高齢化率48.1%なのだそう。

振り返れば、名所らしい名所をあまり写真に撮っていない。でも、なんでもない場所がとてもすばらしい。写真を撮りながら、うっそうとした木のあいだを歩き続けるが、誰とも出会わない。その代わりに鳥がにぎやかに鳴き、なにかの動物が茂みのなかをうごめき、木の枝から樹液がたれてくる。植物はつやつやと輝いている。保育園、小学校と中学校、寺、海を臨める墓所、生まれてから死ぬまでのものがミニマルに揃っている。産科を除いて。

港に戻ると、島の子が書いた詩が建物の壁に書かれていた。お父さんが漁に行く前はぎゅっとしないとだめ、だっておじいちゃんも、おじいちゃんの弟も海で死んだから、出かける前にぎゅっとしないと心配なんだというような内容だった。神島にひと月滞在していた三島由紀夫の『『潮騒』執筆のころ』にも、”この島は海の幸に恵まれて豊かであるが、やはり海を相手にした仕事には、勇気も要り、悲劇も生ずる。シングの「海へ騎りゆく者(英語版)」のやうに、一家から若い死者を何人も出した不幸な母も多い。”とあり、しばらく心がしんとしてしまった。あの、子どもの書いた詩はなぜ、港で一番目につくところに書かれているのだ。

山海荘という民宿の看板に食事がとれると書いてあったので行ってみる。受付には誰もいなかったが、おずおず帰ろうとするわたしに気づいた宿の方が親切に用意してくださった。お腹を満たして、神島発の最終便に乗って帰路につく。

伊勢市の事業の一環として、あたたかく迎えていただいた今回の滞在。いろいろ状況も変化するなか、迷ったり不安になったりすることも多かったけれど、来たからにはやれることをやりたいという気持ちで過ごしてきた。そんななかいろいろな形で支え、背中を押してくださった、伊勢や東京のみなさん、本当にありがとうございます。

明日は外宮と月夜見宮へお参りしてから帰ろうと思う。さみしいです。

いつもお読みいただきありがとうございます。いただいたサポートは、これからの作品作りに使いたいと思います。