ウェルビーイングがもたらす生産性向上~企業の積極推進を労働生産性の向上につなげることがカギ~

明治安田総合研究所 経済調査部のエコノミストである藤田敬史氏から調査レポートが届きました。

ポイント

・ ウェルビーイングの指標の1つである世界幸福度ランキング(2024年)では、北欧諸国が上位に名を連ねるなか、GDP世界4位の日本は51位/143ヵ国と低順位に甘んじている。G7中では最下位。

・ウェルビーイングへの関心が高まった背景には、労働力不足や働き方改革、コロナ禍を通じた価値観の変化等がある。

・企業の関心も高まっており、今後はウェルビーイングの推進を労働生産性の向上につなげることができるかどうかがカギとなる。

1.ウェルビーイングという言葉が定着

近年、ウェルビーイング(well-being)という言葉が広く社会に浸透、定着してきています。ウェルビーイングの検索数(100を最大値として指数化したもの)をみると、右肩上がりの推移となっています(図表1)。

ウェルビーイングという言葉自体は、1948年の世界保健機関 (WHO)憲章で「健康」の定義として「Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.(健康とは、肉体的、精神的および社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病又は 病弱の存在しないことではない)」のなかで使われているもの。2007年の「Beyond GDP」国際会議(欧州委員会・欧州議会・ ローマクラブ・OECD・WWFによる共同開催)でGDPに代わる豊かさの尺度の1つとして紹介されたことで注目を集めました。2015 年には 「持続可能な開発目標(SDGs)」の目標の3つ目に、「すべての人に健康と福祉を(Good Health and Well-being)」として組み込まれたことで、一段と注目度が高まりました。ウェルビーイングに明確な定義はありませんが、「肉体的、精神的、社会的に満たされた、持続的な幸福状態」と解釈できます。

政府も経済社会の構造を人々の満足度(ウェルビーイング)の観点から多面的に把握し、政策運営に活かしていくことを目指しています。2019年からは内閣府が「満足度・生活の質に関する調査」を実施しており(図表2)、経年の結果を「満足度・生活の質を表す指標群(Well-beingダッシュボード)」で公開しています。

2.ウェルビーイングの世界調査、日本は51位でG7中最下位

米国の調査会社ギャラップ社は、ウェルビーイングを構成する5つの要素を提示しており(図表3)、同社が実施する調査「Global Emotions Report」は、世界約140 の国や地域で行なわれる体験と評価を調査軸としたウェルビーイングに関する世界調査です。そのデータは国連の Sustainable Development Solutions Network の調査、「世界幸福度ランキング」にも採用されています。

2024年3月20日に発表された2024年世界幸福度ランキングでは、引き続き北欧諸国が上位に名を連ねるなか、GDP世界1 位の米国は23位/143ヵ国、2位の中国は60位、3位のドイツは24位となっています。4位の日本は51位(2023年47位/137ヵ国、 2022年54位/146ヵ国)と低い順位に甘んじており(図表4)、G7中では最下位となっています(カナダ15位、イギリス20位、フランス27位、イタリア41位)。

世界幸福度ランキングでは、北欧5ヵ国(アイスランド、スウ ェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド)がトップ10の常連です。2020年のレポートではその理由を、「なぜ北欧諸国は常に世界で最も幸福な国のひとつなのか」という章を設けて分析。長くなりますがそのまま引用すると、「北欧諸国は、民主主義が十分に機能していること、社会福祉が手厚く効果的であること、犯罪や汚職が少ないこと、市民が自由を感じ、互いに信頼し、政府機関を信頼していることなど、良い社会を示す様々な重要な制度的・文化的指標が互いに影響し合う好循環を特徴としており、生活満足度の国際比較で上位の常連となっています。上位の常連となっている他の国々(スイス、オランダ、ニュージ ーランド、カナダ、オーストラリア)もまた同じ要素をほとんど備えています。満足度の高い国民を生み出すためのレシピは、国家機関の質が高く、腐敗しておらず、約束したことを実現でき、さまざまな逆境にある市民の面倒を手厚くみることができるようにすることだ」と述べられており、「人々が幸福である社会への最も重要なステップとして制度的には信頼され機能する政府を構築すること、文化的には市民の間に共同体意識と一体感を築くこと」と分析してます。

3.労働力不足等から注目されたウェルビーイング、今後は労働生産性の向上につなげることがカギ

日本でウェルビーイングへの関心が高まってきた背景としては、労働力不足や働き方改革、コロナ禍を通じた価値観の変化等も挙げられます。

企業にとっては、賃上げや福利厚生の充実により働きやすさを向上させることで、労働力を確保する必要に迫られたことが、ウェルビーイングという言葉に注目するきっかけとなりました。バブル崩壊以降、景気停滞の長期化で人員削減が進む一方、長時間労働や過労死が社会問題になるなど、労働環境は概して良いとは言えませんでしたが、 近年は労働市場の流動性が徐々に高まってきたことなどを背景に、企業はウェルビーイングの視点を意識して労 働力を確保する傾向を強めています。

また、2019年に施行された働き方改革関連法では、ワーク・ライフ・バランスと多様で柔軟な働き方の実現が掲げられ、子育てや介護などの事情に合わせた働き方ができる環境づくりの取組みが進みました。

2020年から蔓延した新型コロナウイルスも、ウェルビーイングに注目が集まった一因です。感染拡大を防ぐ手段として、リモートワークが普及するなど働き方の選択肢が広がりました。労働環境の変化は働き方を考えるきっけになりました。政府の骨太方針2021では、「個人と社会全体のWell-beingの実現を目指す」と記載され、ウェルビーイング元年と呼ばれるようになりました。

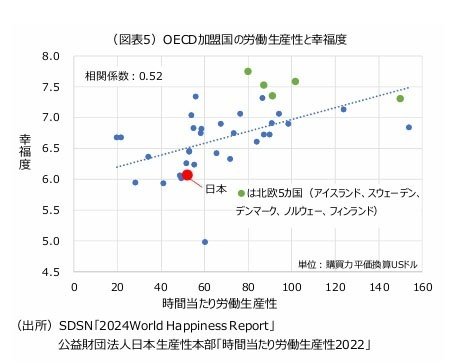

今後は、ウェルビーイングの推進によるワーク・ライフ・バランスやワーク・エンゲイジメントの向上を、 労働生産性の改善につなげることができるかどうかがカギとなります。OECD加盟国の時間あたり労働生産性と幸福度との関係をみると、正の相関関係が確認できます (図表5)。図中の緑色の点が前述の幸福度ランキングのトップ10 の常連である北欧5ヵ国ですが、労働生産性も幸福度も高水準です。一方、赤色の点の日本は労働生産性、幸福度とも下位となっています。

厚生労働省の「平成29年版 労働経済の分析」によると、ワーク・ライフ・バランスの推進は、その実現に向けた推進組織の設置などの取組み等を通じて労働生産性を高めるとの分析が示されています。また、令和元年版の同分析では、ワーク・エンゲイジメントの向上が、仕事への自信や仕事を通じた成長実感等を通じ、労働生産性の向上につながる可能性が示されています。企業にとっては、ウェルビーイングの推進を労働生産性の引き上げにつなげることが、企業業績の向上のためにも重要となります。

ウェルビーイングへの取組みは、離職率の低下や優秀な人材を確保できるといったメリットのほか、従業員の身体的・精神的な健康を保つことで、健康な従業員が増え、医療費の負担減が見込めるという意味で「健康経営」の推進にも寄与します。経産省と東京証券取引所が毎年選定している「健康経営銘柄」調査の回答企業の数は、2014年度には493件でしたが、2023年度に は3,520 件と7.3倍となっており、その注目度の高まりが確認できます(図表6)。

ウェルビーイングが重視される流れは今後も続くと予想されます。経済分析、特に中長期的な経済予測を行なううえでは、今後これが生産性にどういう影響を与えるかといった視点も重要になりそうです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?