「作家の実力」を7パラメータにして分析した話

ご無沙汰です、または初めまして。外科医をやりつつ物書きをやっている中山祐次郎です。43歳と11ヶ月と25日くらいです。作家歴は7年くらい、代表作は「泣くな研修医」「俺たちは神じゃない」です。

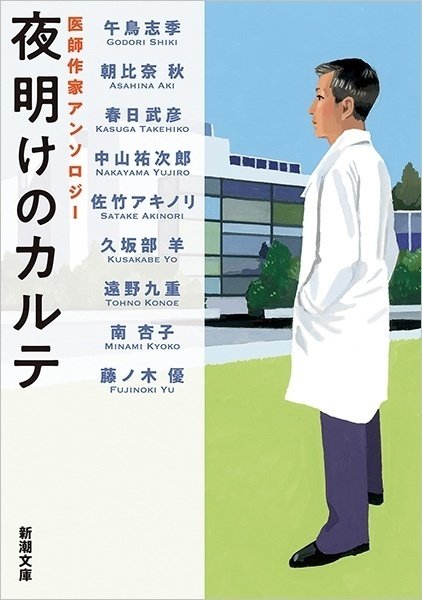

最近、新しい本が出ました。私が書いたのは10分の1なんですが。

けっこうな話題作のようで、出版後6日くらいの本日2024/6/4、「重版決定です!」と編集者さんから連絡がありました。部数は全部秘密なんだって。

この本は、医者やりつつ(あるいはライセンスを持った状態で)作家をやっている人を9人も集めて、それぞれ短編を書かせたりどっかの作品を持ってきたりした作品集です。そういうのをアンソロジーっていうらしいです。日本語だと医師作家選集、みたいなもんでしょうか。百人一首みたいなもんか。音楽だとコンピレーションですかね。

そんなことはどうでもいいんですが、読んでみたんですよ、全部。

そこでね、わたくし考えたんです、作家の実力というものを。このアンソロジーの中には、中山的には良いもの、今一つなもの、がありました。自分の作品が最高か? と言われるとそんなことはなくて、まあ短編として一気に読む疾走感は一番良いけど何も残らんよな、みたいな印象です。

そこにくると朝比奈秋さんの「魚類譚」なんかはわりと考えながら読まなきゃならないんですが、読んだあとの残る印象が一番色濃い。もう一度読んだら解釈変わるかも、など思うわけです。

小説は芸術であり、それを作る作家に実力なんてものはない!と言い切る人はいないでしょうけれど、なんとなく作家ってちょっとそう思っている人がいると思うんですよね。

「センス」「文才」「筆力」っていう大皿料理みたいな言葉でまとめちゃうの、もったいない気もするんすよ。ちょうどこの本は理系である医者たちが書いたものですから、分析にも適しているような気がしています。

そこで、あえて私は作家の実力ってものを考えてみました。6パラメーターくらいに分かれて、全部が揃うとベストセラーばっかり書く作家になる、かも。あとはジャンルによって、求められるパラメータは異なる気がします。

パラメータ1,文章力

「おいお前結局ざっくりかよ」という声が聞こえてきそうです。でもこれって大切で、最低限の日本語の文法を知った上で、ちょっとした技術、例えば倒置法みたいな、を上手に使う技術です。これは知識、技術ですよね。

イマイチな小説を見ると、まだ日本語の文法の誤りがたまにあるなって思います。あえて崩してゆらいだ雰囲気を出す、とかはキチッと文法を抑えたうえでの話です。

小説は、「繰り返し表現を嫌う」てのはありますよね。書くまで知りませんでしたが。食事を、食事を、と書くのではなく、昼食を、ご飯を、と毎回変えましょう。

パラメータ2,語彙

語彙が多い方が良く、一つずつの言葉の正確な意味を知っていることが大切ですね。当たり前ですけどね。私も勉強中です。ただ、ちょっと悩ましいのは、「語彙を増やし、正しい意味を知ったうえで」難しい単語を多用するかどうかはまた別の判断だと思っているんです。

とある小説の書き出しに、「まさに驟雨であった」ってあったんですよ。どうしても読みたかったその小説、文庫でも電子でもどちらも購入して読みたいのに、この書き出しでもうダメになっちゃいました。驟雨、しゅううって知ってればまあ夕立ちかなって思うんですけど、知らなきゃシャットアウトじゃないですか。読者を選びたい意図があるんでしょうからいいんですけど、私の好みではないだけ。難しい単語を多用すると、読者を選ぶことになります。その分正確な表現ができる可能性もあるのですけれどね。

パラメータ3,キャラ作り

登場人物が魅力的でないヒット作品って、過去に見たことがありません。どうしようもないクソ野郎でも、なんか惹きつけるところがあるんですよ。「血と骨」とかね。その、なんか惹きつける部分を作れるかどうかは作家の実力だと思います。詳細に作るのも大事。主人公なら見た目以外に職業年収住んでる部屋、親兄弟の性格・職業・血液型・関係性と実家の場所、通った学校、好きな服、趣味、ストレスかかったときのリアクション、嫌いなものくらいは最低でも決めとかないとと思います。

加えて、登場人物5人なり10人なりのバランス感覚も大切でしょうね。伊豆の踊り子の登場人物がみんな主人公みたいにロリコンだったらキツいですし、走れメロスが全員熱血漢だったらウザいでしょう。

パラメータ4,舞台作り

これって甘い作品はバレるな、と思います。いつ(何年何月何日の何時、天気は)どこで(住所どこ?建物は何階建てで何へーべーで食堂はどこで従業員は何人?)を詳細に作ってないと、読んでいて「で、これどこの話?」て自分の記憶に紐づけられないんですよ。そうすると不安で読み進めるの辞めちゃう。なんとなく見たことある世界線、てのは大事ですよね。

でもこれ、面倒なんですよね。書きながら作っていくことも多い気がしています。サザエさんとかちびまる子ちゃんも最初は出来てなかったんじゃないかな?その点、ドラえもんはある程度作ってから描いたぽいっすよね、家とか学校とか裏山とか公園とか。

パラメータ5,ドラマ(事件)作り

何のドラマもない小説は無いと思います。別に世界が終わらなくたって誰かが死ななくたって未来いかなくたって転生しなくたって良いんですけど、小学生5年生女子3人が仲良くしているなかで一人だけちょっとお金持ちでそれを鼻にかけている子が嫌になってきたけどもう一人は気にしてなさそうでもじもじ、みたいな事件でもいいと思ってます。

つくった事件を、1〜4で作った舞台に落っことすと舞台が動くし登場人物がわちゃわちゃしますよね。それを「正確に」記録する、そんなイメージをしながら私は書いています。

問題はどんな事件を起こすかですよね。病院モノでいきなりゴジラがきてもいまいちだし政変があってもみんなぴんと来ませんから、やっぱり病気関係か院内政治・院内陰謀・院内恋愛あたりに着地しちゃうんすよね。あーほんと早く医療じゃないやつ書かないと。そういう意味では自分のいる世界を書くのは有利ですよね。

パラメータ6,専門知識(=取材力)

ベストセラー作家って、本当にいろんな専門知識を持っていますよね。持っているのか、いちいちめっちゃ取材して把握してから書いているのかわかりませんが、同じこと。

私は作家の林真理子さんの大ファンなのですが、彼女はもともとコピーライターだったのでいわゆる業界のことなんかめっちゃリアルですし、かと思ったら西郷隆盛の話も書く(「西郷どん」)し、大金持ちおぢがシンガポールとか京都とかで舞妓と風呂に入る話も書くし、源氏物語も訳すし、介護問題も書く(「8050問題」)んすよ。毎回これでもかってくらい調べておられる。

私なんかは比較になりませんが、医学生もの(「悩め医学生」)を書く時にはじっさいに医学部の校舎まで行って取材し、10人くらいの現役医学生に取材させてもらいました。

だいたいこの6個かなと思っています。加えて、

・時事性

・新規性

・編集者さんとの良い人間関係

あたりが加わると、はじめて土俵に登れるような所感を得ています。出版のハードルを超える、というか。

時事性は、言うまでもなく今だったらウクライナとか高齢化とかAIとかSDGsでしょう。そういえば結構前にウクライナで戦っている日本人兵士と会いましたが、元気しているかな。

新規性は、今回のアンソロジーの編集者さんはけっこう重視しているものですけれど、なかなかもう人類が有史以来何千年も経ってたくさん作品が出揃っているので、純粋に新規のものなんて無いと思います。

その中で手前味噌ですが「俺たちは神じゃない 麻布中央病院外科」という中山の小説は「手術文学」という新しい平原を開拓したとは思っています。新しいからなんだ、という話はありますけどね。

編集者さんとの良い人間関係、これは作品の質に直結するのではないかと思います。初稿で書いたものを編集者さんがメッタ斬りして改稿する、その過程こそが始めのうちはとくに小説のクオリティを上げるからです。喧嘩しながら良い作品はなかなか作れないでしょうね。

そして最後に、

パラメータ7,情熱

を挙げたいのです。これは、まったくもって不要、無用、読者にとって何の意味もなさないものでしょう。そもそも情熱がなければ書けないような、つまりはまともな人は作家にならないでしょうし、ならないほうが良いと思います。おいしくない、苦しい職業だからです。

ヤベーどうしよう気付いたら土日でずっと新しい短編小説の世界のこと考えてた、みたいな人だけが作家になれば幸せなのではないか。私はそう思います。

小説家としての素養、アレな人しかなっちゃダメよみたいなことを言って恍惚に浸る話は置いておいて、では情熱はいらんのか。

もちろん、情熱があれば何度ボツになってもパラメータ1〜6を磨きあげて、時事ネタで年に3作ずつずっと書いて技術を上げ、10年後に出版にたどり着くことはあると思います。それは職業的小説家としてとてもいい成り立ちだと思います。

その上で、とっても残念ながら、苦労と販売部数が比例しないのが(まあどの世界でもそうですが)出版界らしいです。

その根拠として、昔、新潮社の中瀬ゆかりさんという名物編集者さん(村上春樹さんなんかも担当しておられた、現在取締役)と食事をしていたときに、

「あなたは本当に運が良かった。もちろん面白かったしいい作品だったけど、売れて良かった。この業界では、面白いし良く出来たいい作品だけど売れない、なんて良くあるのよ。むしろそっちが普通なのよ」

と言われたのです。

正直、それを聞いてビックリしました。そうなんですか。

私は一作目「泣くな研修医」で、本当にありがたいことにご好評をいただき、いま6作まで同シリーズを書いて57万部になっています。これは、ラッキーだったんです。もちろん、編集者さんのご尽力や幻冬舎の社長さんが猛プッシュしてくれたお陰様です。それも含めて、本当にありがたく、幸運だと思っています。

久しぶりにnoteに書かせていただきました。最近「ナースの卯月に視えるもの」で作家デビューされ、めっちゃ面白かった秋谷りんこさんがnoteでめっちゃ書いていて、むかーしのものまで遡って読んだりしてnote熱が再燃したのでした。

秋谷りんこさんの「ナースの卯月に視えるもの」は、上の話で行くと特に、

パラメータ3,キャラ作り

パラメータ4,舞台作り

パラメータ5,ドラマ(事件)作り

パラメータ6,専門知識(=取材力)

・新規性

が優れていたな、と思いました(ほかパラメータがあかんというわけではないです、念のため)。

そういうわけで、また次回お会いしましょう。(続くのか、これ?)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?