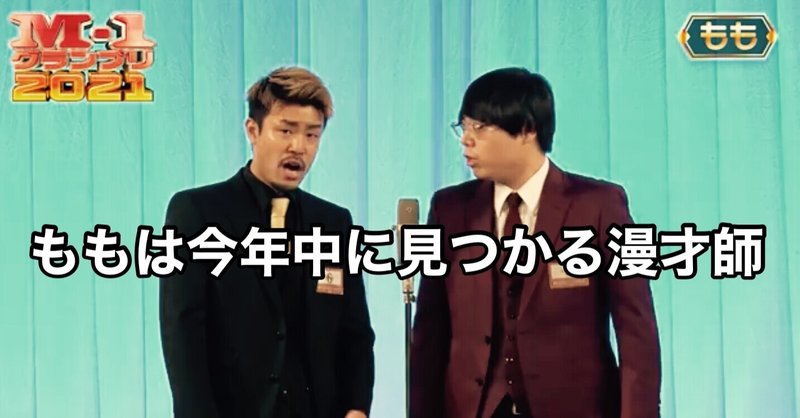

【無料】ももは今年中に見つかってしまう漫才師

一度も会ったことないですし接点もなし。

彼らについて知っていることは2つだけ。

知っていることの1つ目が名前。

名前は、まもるとせめるの2人組。

知っていることの2つ目。

彼らの漫才が今年中に見つかってしまうこと。

「もも」という漫才コンビだが、M-1グランプリ3回戦の動画を観て驚いた。

これは間違いなく世の中に見つかってしまう…

そういえば、漫才の動画を観ていて昨年も彼らから衝撃を受けていたことを思い出した。

なぜか昨年は準々決勝あたりで敗退していたが、あの時からこの漫才師が見つかるのは時間の問題だと感じていたことを思い出した。

ももの漫才は、いわゆるシステム漫才である。

おそらく、観た人に彷彿とさせるのはミルクボーイの漫才の型。

ひたすらに否定と肯定を繰り返して話を運んでいくのがミルクボーイの漫才だが、ももの漫才はボケとツッコミが入れ替わり、それぞれの顔を例えていくワードの応酬で山場を作っていく漫才。

構成、展開、笑いを生むポイントにハッキリとした型があり、後半に向けて熱を帯びながら加速していく。

このシステムは一つの発明ではあるのだが、彼らの特筆すべきは型の部分だけではない。

言い方のトーンやテンポでも笑いを生み出し、さらには2人から放たれるしゃべくりの掛け合い。

その全てが心地よく、見事なアンサンブルで漫才を構築している。

おそらく、その根底にあるのはしゃべくりの地肩と絶妙な音のキー。

音と笑いの関係。

ここだけは絶対に切っても切れない。

突き詰めれば「笑わせる」とは音であり、音がズレることは致命的。

そこそこ面白いことを言っているのにイマイチウケきらない人は、大抵音を間違えている。ワードは合っていても音がハマっていないのだ。

天性の声質もあるが、その場面場面において1番正解の音を出せる人が人々の大きな笑い声をつかみとる。

彼らの声は音が一定でありブレない。

言うなれば、1番投げ込んでほしいところに球が飛んできてズバ!ズバ!とキャッチャーミットを揺らすように会場を揺らしていく。

結果、気持ちの良い笑い声が響き渡り、お客さんの笑うリズムまで一定になっていく。

このウケかたも理想的であり、観ていて退屈しない作りになっている。

もはや磐石と言っていいだろう。

緊張でネタが飛んだり、大きな失敗をしない限り年末のテレビ朝日にいる未来は見える。

昨今の驚異的な競技人口の増加もあり、面白い漫才師は非常に多いが、なぜ私はももに期待を寄せているのか?

私は彼らの漫才のどこかに、漫才のクラシックを感じているからだと思う。

いわゆる先人たちが積み上げてきた歴史であり功績。

それを無視して漫才は語れない。

偉大なるレジェンド漫才師たちが大昔から繰り広げてきた漫才があり、そのレールの延長線上に現在のシーンがある。

当然、文化を途絶えさせないためには新しさも必要。

今まで見たことないような漫才には目を奪われるし、漫才の進化や変化もふくめて新時代の一部。

事実、昨年はこれ以上ないほど斬新な形の漫才がM-1を制した。

ボケが喋らず床に転がり続け、ツッコミが延々とツッこみ続けて漫才日本一の栄冠に輝く。

今となれば、漫才頂上決戦を制した直後に「あんなの漫才じゃない」と叩かれるところまでふくめて野田さんのボケだったようにも思えてくる。

日本一の漫才師になった結果、「面白い面白くない」の賛否を通り越して「あれは漫才じゃない」までクレームが飛躍するボケだったのかもしれない。

それもそれで素晴らしいのですが、やはりしゃべくり漫才のルーツを踏襲したクラシカルな漫才師にも光り輝いてほしい。

その最右翼に、ももは位置付けていると私の好みで判断している。

いろいろ書き綴ってみましたが、結局は好みでした。

ただ、これまでも私の好みは次々と見つかって世に出てきたので、ももは"今年中に見つかる顔"だと提言しておきます。

サポートも嬉しいですが、記事やマガジンを購入していただけたほうが嬉しいです。読んでくれた人が記事の内容を覚えている文章を心がけております。