サム・ハム教授「TORE理論」のEはフロー状態を指すのではないか

フロー理論を学んだあとに、サム・ハム教授のTORE理論を考えるとフロー理論とTORE理論の親和性によく気がつく。

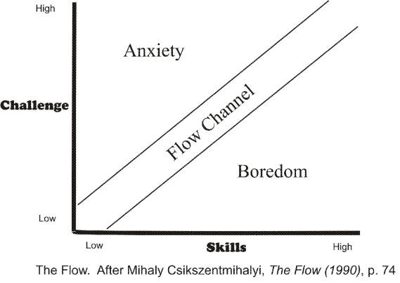

チクセントミハイのフロー理論を表面的に理解しているだけだと、「個人のスキルと挑戦のバランスが均衡した状態が楽しい」というような理解に留まってしまって、サム・ハム教授のTORE理論には結びつかない人がほとんどだと思う。

しかし、フロー状態を深く考えていき、「フロー状態とはつまり、人間個々が持っている思考力(意識)/処理能力を最大限使っており、処理能力が飽和にごく近い状態である。(結果として、時間感覚が歪む)」とまで考え至ると、このTORE理論とフロー理論はとても親和性が高い理論になる。

Enjoyable :ヒントは「思考力を最大限使っているという状態がフローである」ということである。

サム・ハム教授の著書「インタープリテーション」のp56からp58にかけて「Enjoyable」はいったいどういうことか、ということが書いてある。が、個人的には、この箇所を読んでみても、「どう対象者をEnjoyableな状態にするのか」には言及がないように思う。p57には、「楽しめるインタープリテーションに必須の要素とは、楽しい時間を過ごすという参加者の思いに沿った方法で、インタープリテーションが実施されるということなのです」と、狐につままれたようなことが書いてある。

隠されたフロー理論との関係性「熟考する」という言葉の意味

実は、この本のコラムに非常に興味深く重要な記述がある。それは、同じp57のコラム2-2、古いフランス語の語源や意味について記載だ。「(Entertainという言葉の意味について)実際私達を引き込もの(ママ)であり、注意を引き続けるものは何でも強力に楽しませ続けるものです。同じように、この語には「じっくり考える」「熟考する」「頭に留まる」という意味もあります。」と。

じっくり考える?熟考する?頭に留まる?フロー理論のことばかり考えていると、こういう言葉がでてきたときに、すぐに勘づくようになる。

そう、こういう状態こそが、フロー状態を示す言葉にほかならないわけだ。つまりEnjoyableの元々の語源や意味には「熟考する(特定の物事に思考を占有する)というフロー理論の原理」が含まれているのだ。

つまりサム・ハムさんが書いたように、「インタープリテーションは楽しいものでなくてはならない。」という”楽しいとインタープリテーションの間に明確な因果関係な無い希望論・理想論”ではなく、そもそも楽しいツアーにするための能動的なヒントは、Enjoyableそのものの語源や意味に隠されていたということになる。(翻訳なので読みにくいところだけど、「引き込むためにはどうすべきか(楽しませるためにはどうするべきか)」という、我々が最も知りたいところには言及がない。フロー理論を用いると説明できてしまう。)

フロー理論からTOREのEを解釈すれば、「対象者が熟考できる状態にすることによって、対象者の思考をすべて特定の対象物に集中させ、意識を専有して、時間感覚をショートさせる。(=結果、楽しいという感情や充実、満足という感情が沸き起こり、あとに残る)」ということであって、熟考できる状態(意識が特定のことに集中できる状態)にするためには、フローの3チャネルのマトリックスを応用し、対象者の知識や理解力、語彙力と提供するツアーの難易度、語彙の難しさ、を合わせる必要がある。(もちろん、フロー状態にいれるための8つの原則は適用する必要がある。)

つまり、フロー理論から考えると、もし、ガイド側の独りよがりなTORでツアーを終えるのではなく、確実にお客様をEnjoyableな状態でツアーを終えるためには、TやOそしてRは、参加者の能力に応じて当然個別に変えなければならない。ということになる。

ガイド側が、画一的(お客様個々の能力に配慮しない)、主体的(お客様ではなく、ガイド側の情報によってのみコンテンツを設定する)、一方的(お客さんと双方向的にコミュニケーションをツアーの前に行わない)にツアーの内容(難易度、ストーリー、語彙など)を決めると、Eはこちらが意図したようには発生しない(フローをコントロール出来ない状態)。もちろん、やみくもにツアーを作って、Eが発生する場合もあるが、それは「たまたま」対象者のレベルとバランスが合っているということで、「コントロールして意図的に楽しませた」とはならない。

TORE理論は、フロー理論から考えると別の意味で深い。

お客様を楽しませるためには、TORを上手に使わないとフロー状態にならずEが発生しない。マーケティング的には、お客さんの興味対象と親和性(R)が高いTが設定されてないとEは発生しない。Tに対して、Oがお客さんが理解できる難易度になっていないとEは発生しない。という関係になる。

実は、このフロー理論からTORE理論を捉えた考え方は、p56に非常に近い考え方が載っている。引用すると「つまり、インタープリテーションが参加者の注目を集めて、その注意を引き続けるためには、話についていくのが簡単で、その話が参加者にとって重要なことに結びついていて、理解するのに精神的な喜びがなくてはなりません。」と記載がある。かなりフロー理論の原則に近いことが書いてある。

ただし、この理由「インタープリテーションに注目を集めて、注意を引き続けるため」に「話についていくのが簡単」にする、というのは、違和感を感じる。「楽しんでもらうため」には、「頭で考えられる難易度の話にして、思考回路をフルに回転させてもらう必要」がある。そのために「難易度を下げる。」という考え方が、マーケティング的なフロー理論の捉え方であって、インタープリター側の利益(注目を持ち続けてもらうため)が理由にくるというのは順番がおかしい。

いずれにせよ、フロー理論の考え方はTORE理論との親和性が実は高い。結果として、ストーリー系のツアーや街歩きガイドのツアーの価値も、フロー理論で説明できる可能性が高いのではないかとおもう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?