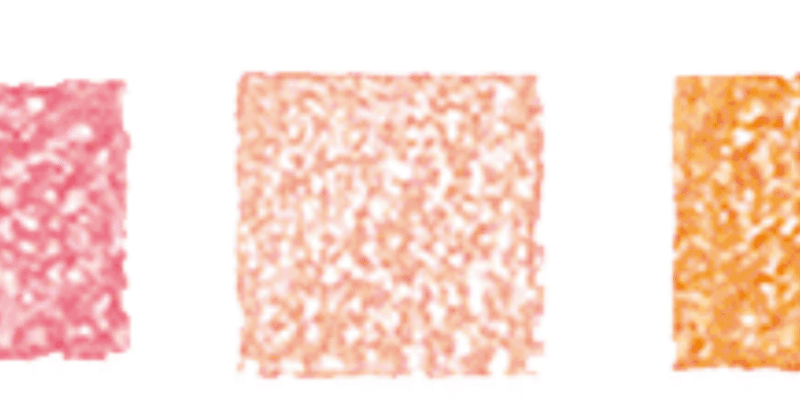

202: 果実をかじるあの子のぷるんと甘い唇色

森の奥深く、

あなたが知っている

あるいは知らない場所にある色屋の話。

僕は思い出していた。

瑞々しい果物に思い切りよくかぶりつき,

汁を腕にまで伝わせて,心底美味しそうな

顔をしていたあの子。

僕は,夏のオーストラリアにしばらく住んでいた。

海外での生活は初めてで,

飛行機を降りた時,季節が真反対と言うのを

肌で感じ,「来たんだな」と思ったものだ。

街を歩くのも,たどたどしく意思疎通をするのも

楽しくも恐ろしく,学ぶのは楽しいが,

訳がわからなくて落ち込む日もあり,

日々が,ガチャガチャと飛び跳ねていた

懐かしい日々。

予定がなかった日は,

フラリと植物園に立ち寄っていた。

大きな葉をボケッと見上げていたり,

ぶらぶらと歩いてみたり,時折出会う人と

たわいもない会話をしたりして過ごしていた。

その植物園の片隅に,スケッチブックを抱え

一心不乱に色を重ねている女性がいた。

正直,僕には緑の葉しかない場所の絵が,

緑はうなずくとして,赤,黄色,紫…

茶色,青と,画面一杯を色とりどりに

埋めているのが理解できなかった。

その絵は,リズムがあるような,

混沌としているような,不快ではないのだけれど

「これが〇〇です」とは説明できない、

そんな不思議さがあった。

「あなたは何を描いているのですか?」

思い切って尋ねた。

彼女はきょとんとして答える。

「自然のことわり。

溢れる色,うねる光,呼応する空気」

ますますわからなかった。

「あなたにはこのように見えるのですか?」

「見えているけれど,見えていない。

一瞬を切り取って,めいいっぱいズームをして

画面に表している感じかな」

少しわかった気がしてきた。

「興味ある?」

「え?」

「絵を描くの」

「あまりやったことがありません」

「やってみたらいいんだよ。この紙一枚あげる。」

唐突に絵を描くことになった。

困ったけれど,試しに目の前の葉を

僕なりにそっくりに描いてみた。

「上手いじゃない。」

「ありがとうございます」

だいぶ日が動き、,喉が渇いてきた頃、

彼女は横に置いた鞄から,スモモによく似た

それよりはもう少し,大きな果物を出してきた。

「食べる?」

「あ,,ありがとうございます」

「時々,酸っぱいのがあるけどね」

ガブっ。

豪快にかぶりつくのが正解らしい。

ガブ。

酸っぱい…けれども奥の方にジワリと潜む甘さ。

「ああっ,垂らしちゃった〜」

指から腕にかけて汁を垂らしつつ

ニコッと笑う彼女。

瑞々しい果物の果汁が,柔らかそうな彼女の

ぷるんとした唇を光らせていた。

ドキン!

僕はきっと顔を真っ赤にしていただろう。

その後,どうやって食べ終わり,絵を完成させて

彼女と連絡先を交換し,家に帰ったのか、

フワフワして思い出せないでいる。

なにせ,ガチャガチャと

飛び跳ねていた日々だったから。

今,あの時を思い出しながら

棚の瓶を手に取っている。

彼女のギャラリーへのお土産にと思いながら…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?