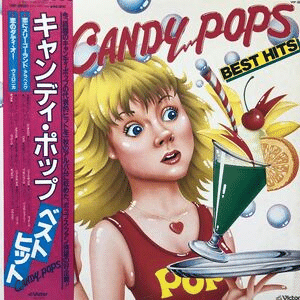

ディスコ音楽じゃない?! 「キャンディ・ポップ入門」

アラベスク、ノーランズ、トリックス、ドリードッツ・・・一般的に、「キャンディ・ポップ」というジャンルは日本で生まれた独自のガールポップ・グループが歌い踊る楽曲のことを指します。

当時のディスコブームから、夜の盛り場のディスコティークで盛んにかけられましたが、個人的には、いわゆる「ディスコサウンド」とは一線を画した、「1960年代のアメリカンガールポップス・リバイバル」ではないかと考えています。

1978年のキャンディーズ引退や、ピンク・レディの人気低下により、時代が新しい健康的なアイドルを求めた結果、ヒットを続出させたのではないかな、と。

◆◇◆

■「キャンディ・ポップ」の定義

1970年代末〜1980年代初頭の「日本の音楽シーン」にしか使われない「造語」である。POPSには、POP CORNから想像できるように「はじける音楽」との意があるが、CANDY POPとなると、日本ではあまり見かけないが、アメリカでは結構人気のある、カラフルで甘い味のポップコーンのイメージと重なる。つまり、このカテゴリーに属するメンバーは、そうした普通のいわゆるポップス歌手にはない、「カラフルで甘い味」のおメージを持ち合わせていることになる。

キャンディ・ポップのメンバーについて、条件をいくつか考えてみよう。

(1)3人以上のグループである。そのうち2人以上は女の子である。

(2)アメリカ以外の音楽シーンから登場してきている。

(3)若さピチピチで、健康的なセクシーさが売り。歌唱力よりカワイイ声が大切。

「洋楽inジャパン」(学陽書房・1994年発行)より引用

「キャンディ・ポップ」とは何か、その答えを音楽評論家・井口亮氏が、上記のように非常に明快に定義づけしています。

個人的には、「キャンディ・ポップ」の誕生は、1978年、日本のビクター音楽産業が、アラベスクの「ハロー・ミスター・モンキー」を日本で発売したときから始まったと考えています。この曲を初めてラジオ(朝日放送「ヤングリクエスト」)で聴いたとき、鳥肌が立ちました。「これこそ、私が求めていた音楽だ!」次の日の下校時にレコード屋に立ち寄り、さっそくこのシングル盤を購入しました。ジャケットのイラストに女性のニップが描かれていたので買うのが恥ずかしかった覚えがあります。

アラベスクの「ハロー・ミスター・モンキー」は西ドイツのとある実業家の思いつきから生まれた楽曲。デビュー時のメンバーは、俗に「オリジナルメンバー」と呼ばれる、ミカエラ・ローズ、メリー・アン、カレン・アンの3人ですが、デビュー前の結成メンバーにはエルケ・ブルクヘイマーがカレンの代わりにいました。(デビュー前に辞めてソロに転向)。1977年、西ドイツの実業家であるヴォルフガング・メーヴェス(Wolfgang Mewes)は、当時ドイツから世界に向けてヒットを連発していた「ボニーM」に触発されて、自らもボニーMのようなプロジェクトを作りたいと思い立ち、傘下の音楽出版社でプロジェクトチームを組み、プロトタイプとして「ハロー・、イスター。モンキー」を制作、世界各地に売り込みをかけました。日本では、オリコン洋楽シングルチャートで1978年6月26日付から通算3週1位を獲得。セカンドシングルの「ペパーミント・ジャック」からは、サンドラ・アン・ラウアー(Sandra Anne Lauer)、ミシェーラ・ローズ(Michaela Rose)、ジャスミン・エリザベス・フェッター(Jasmin Elisabeth Vetter)という固定したメンバーによるプロジェクトとして活動することとなります。

以下に、結成時オリジナル・メンバーによるTV出演パフォーマンスの動画を貼り付けておきます。歌うメリー・アンの姿はファンにとって貴重です。

◆◇◆

今回は、アラベスクやノーランズをはじめとする代表的な「キャンディ・ポップ」のグループとそのヒット曲をご紹介します。

◆◇◆

■ノーランズ「ダンシングシスター」1980年

フジテレビ「夜のヒットスタジオ」に出演したときの動画です。「キャンディ・ポップ」のグループは、日本の音楽番組に頻繁に出演しました。ノーランズは「夜ヒット」によく出ていましたねえ。

ノーランズは、アイルランド生まれでイギリスで活動していた姉妹グループ。日本では1980年に『I'm in the Mood for Dancing』(ダンシング・シスター)がオリコンのシングルチャートでは1位になるなど大ヒットしました。可愛いルックスとチャーミングな歌声が魅力でした。セクシーというよりも、健康的はイメージで人気を博しました。2020年にイギリスの新シリーズTV番組「The Nolans Go Crusing」でコリーン、リンダ、アン、モリーンの4人姉妹が登場し、番組内で10年ぶりに歌を披露したとか。

明るく弾むリズムのメジャーコードの楽曲が多かったですね。

◆◇◆

■ザ・ドゥーリーズ「ウォンテッド」1979年

イギリスのドゥーリー兄弟姉妹6人を中心とした、8人のファミリー・ポップ・グループです。ピンクレディのヒット曲とは関係のない同名異曲。1979年に発売されたシングル「ウォンテッド(Wanted)」はオリコン総合シングルチャート12位、50万枚のセールスを記録しました。

キャッチフレーズは「フレッシュ・ポップス100%で第二のアバの座WANTED!」。恐れ多くも、ライバルは「ABBA」だったんですね。1980年に開催された第9回東京音楽祭では、「ボディ・ランゲージ(Body Language)」が金賞を受賞。やっぱり、キャンディ・ポップは日本受けしていたんですね。

個人的には、「アイ・スパイ」のほうが好みの曲調です。

「アイ・スパイ♬」というウイスパーボイスがたまりません。キャッチフレーズの「ポップ・ファンタジア」とは、言い得て妙。

◆◇◆

■ニュートン・ファミリー「ドン・キホーテ」1980年

1977年から1990年にかけて活躍したハンガリーの有名なポップバンドグループ。どことなく「ジンギスカン」を思わせるオリエンタルな編曲がたまりません。「ドン・キホーテ、ドン・キホーテ♬」と繰り返すコーラスワークも軽快痛快。かと思えば、間奏でセンチメンタルはストリングスが入ったりして。これぞ、4分間のポップサーカス。後ろに立っている5人の男性のうち4人がヒゲを生やしているのが、なんだか、イヤラシイなぁ。女性ボーカルうち左側の人が「丸メガネ」。平田隆夫とセルスターズを思い起こしたりして。

◆◇◆

■トリックス「DO・KI・DO・KIセンセーション」1981年

アルゼンチン出身の三つ子グループ。三つ子というと「魔法使いサリー」のトン吉・チン平・カン太を思い出しますが。三人とも同じ顔、同じサイズということで、当時のファンは「誰を応援して良いのか、わからない」と困りました。それが理由かどうかわかりませんが、すぐに消えていきました。イントロがテクノしています。時代を感じさせます。

◆◇◆

■ドリー・ドッツ「レディオ・ギャル」1981年

オランダの女性6人組グループ、ドリー・ドッツが日本デビュー曲として、 1981年にリリース。日本邦洋総合シングル・チャート24位、シングル・ セールス20万枚の大ヒットを記録。

ノリノリの陽気はポップス、これぞ「ポップス」と若朝が弾けています。曲の途中で「ワン・ツー・スリ・フォー!」と掛け声をかけるところ、元気が出ます。

ノーランズ、ドゥーリーズと立て続けにヒットグループを出したレコード会社が「もう一儲けしよう」と新レーベル「スウィート・ドーナッツ」からの第一弾シングル。曲名に当時はやっていた「ギャル」を入れ込むなど、ヒットを狙ったつくりとなっております。(「沢田研二の「OH!ギャル」という曲もありました)

キャンディ・ポップの理解のあった(?)、「夜のヒットスタジオ」にも出演しています。

◆◇◆

■つわものどもが夢の跡

わずか数年のブームで消え去った「キャンディ・ポップブーム」でしたが、青春真っ只中だった私にとって得難い体験でした。

アラベスクがドイツ出身だという理由だけで、大学時代、第二外国語に「ドイツ語」を選んでしまい、「女性名詞?男性名詞?なんで、単語に性別があるのや?」と苦労した私でした。

最後に、高校時代、放送部の連中が平和なお弁当タイムに流したアラベスクの名曲をご紹介して終わりたいと思います。「さわやかメイク・ラブ」というタイトルを聞いて、「なに〜、あれってサワヤカなんか!」と大笑いしたのは、英語の中でもスラングとかスケベな単語ばかり辞書で探して喜んでいた私と清水くんの二人だけだったことを、ここに記して。「キャンディ・ポップ」よ、永遠に。。。(英語のタイトルが「Make Love Whenever You Can」、これって訳すと「やれるところで、ヤレ!」ということなんですかねぇ)

────────────────────────────────────────────────

■おまけ

「アラベスク」を創設した西ドイツの実業家であるヴォルフガング・メーヴェス(Wolfgang Mewes)は、当時ドイツから世界に向けてヒットを連発していた「ボニーM」に触発されて、自らもボニーMのようなプロジェクトを作りたいと思い立ち、アラベスクをクリエイトした。

ということで、「ボニーM」を調べてみたところ・・・

なにやら、アフロヘアーの黒人っぽい男性が上半身裸で踊り狂っています。一番のヒット曲は「怪僧ラスプーチン」。

いま何かとお騒がせな「プーチン」とは関係ありません。「グリゴリー・ラスプーチン」は、帝政ロシア末期の祈祷僧。

奇怪な逸話に彩られた生涯、怪異な容貌から怪僧・怪物などと形容される。ロシア帝国崩壊の一因をつくり、歴史的な人物評は極めて低い反面、その特異なキャラクターから映画や小説など大衆向けフィクションの悪役として非常に人気が高く、彼を題材にした多くの通俗小説や映画が製作されている。(ウィキペディアより引用)

ボニーMの楽曲は、この怪人ラスプーチンをテーマにしたもの。以下に動画を貼っておきました、が。・・・う〜ん、これを観て、「アラベスク」を発想するとは、ヴォルフガング・メーヴェスのイマジネーションはスゴイですね。

◎◎◎

最後までお読みいただき誠にありがとうございます。私の記事はすべてが「無料」です。売り物になるような文章はまだまだ書けません。できれば「スキ」をポチッとしていただければ、うれしゅうございます。あなたの明日に幸せあれ。