国公立大学の学費が150万円になる日

国立大学の学費を150万円/年にしたい伊藤公平氏

令和6年3月27日に開催された「高等教育の在り方に関する特別部会」において、慶応義塾長の伊藤公平氏が行った提言の根幹部分を以下に抜粋する。

国立大学の学納金を150万円/年程度に設定することで、国立大の収入体系の中で利益者負担率を上げながらも、運営費交付金のレベルを調整することで全体収入は現状からの 増加を目指す。公立大も同様の扱いとする。

「貧乏人は学問を諦めろと言うのか!」と反発したくなる気持ちは理解できるが、ひとまずは落ち着きたい。アンガーマネジメントは文明人の嗜みである。

伊藤公平氏の言い分にまずは耳を傾けたい。

伊藤公平氏の主張

①高度な大学教育を実施するためには、学生一人当たり300万円/年は必要

伊藤氏はこの一人当たり300万円/年という金額を提示する傍らに下記のグラフを掲示している。

令和3・4年度のデータを元に私大連で作成した資料とのことだ。

国立大学は学生一人に対して335万円を使用できるため、高度な教育が可能だが、私立大学は154万円しか使用できない、ということだろうか?

だとすると大変だ。

伊藤氏の提言に従うのであれば、私立大学は高度な教育を実施できていないことになる。

高度な教育には300万円必要なのに、150万円しかないのだ。そういうことだろう。伊藤氏が学長を務める慶応義塾大学は、高度な教育を提供できない学生に140万/年程度の授業料を支払わせているのだろうか?

また、仮に国立大学の学費を150万円/年まで引き上げたとして、その分だけ国立大学への公財政支出を減額し、私立大学の教育の質を高めるべく、減額した分を私立大学への公財政支出としたとする。

計算の簡略化のために公立大学も国立大学と同様の状況だと仮定する。

国公立大学の学生数は766,092人。国立大学の学費は現在54万円/年なので、150万円/年となった場合、差額は一人あたり96万円だ。

766,092人 × 96万円 = 7354億4832万円

このお金を学生数に応じて私立大学に分配するとする。

7354億4832万円 ÷ 2,179,507人 = 約33.74万円

私立大学は学生一人当たり33.74万円を入手することになる。

つまり、学生一人当たり188万円を費やすことができるようになる。

300万円には届かない。

国公立大学の授業料を上げた分だけ国立大学への国の支出を削り、その分を私立大学に回したとしても、私立大学では高度な教育は実施できないことになる。

220万人の私立大学生への教育が34万円分だけ向上することを無意味だとは言わないが、そのために77万人の負担を3倍にするべきかと言われると頷き難い。

②大学教育の質の向上には、国公私立大学の垣根を超えた、公平な競争環境が必要

なるほど。

進学先の選択において、学納金の大小ではなく、大学の教育内容こそが重視されるようになれば、各大学は教育内容の改善に努めるようになり、教育の質が向上するかもしれない。

そして、その実現のためには……

国立・公立大学の家計負担(学納金)は 150万円/年程度に上げる。このことで一部の私立大学では経営努力により国立より低水準の学納金設定で公平な競争に参加できる。

国公立大学の学費を150万円にするのがいいらしい。

伊藤氏による提言には、学納金の推移のグラフが資料として添付されている。

なぜ、慶応義塾大学と国立大学の比較なのだろうか?

私立大学の平均と国立大学で比較を行うべきではないだろうか?

しかも、このグラフには以下のような注釈が存在する。

※国立大学の学納金は、文部科学省「国立大学と私立大学の授業料等の推移」による。

元々は国立大学と私立大学を比較するデータだったものを、私立大学のデータをわざわざ慶応義塾大学のデータと入れ替えてグラフにしたらしい。

文部科学省「国立大学と私立大学の授業料等の推移」によれば、私立大学の2022年の学納金の平均は93万円である。

であれば、一般的な私立大学が国公立と学費の面で公平な競争をするのに、国公立の学納金を150万円まで引き上げる必要はない。100万円で十分のはずだ。

では、150万円という数字はどこから算出されたのか?

先述のグラフにあるように、伊藤氏が学長を努める慶応義塾大学の学納金からと考えるのが自然だろう。

また、伊藤氏の主張では

国立・公立大学の家計負担(学納金)は 150万円/年程度に上げる。このことで一部の私立大学では経営努力により国立より低水準の学納金設定で公平な競争に参加できる。

国公立大学の学納金が150万円となれば、一部の私立大学は公平な競争に参加できるらしい。

学納金設定が150万円になった国公立大学と、学納金設定の平均が93万円/年程度である私立大学で公平な競争が可能だろうか? しかも、経営努力が必要だって?

そんなはずはない。

そもそも大半の私立大学は学納金の設定がどうであれ、国公立大学と公平な競争を行うことはできない。

だから、伊藤公平氏は一部の私立大学に話を限定しているのだ。一部の学費が150万円近い私立大学に。

③米国との比較

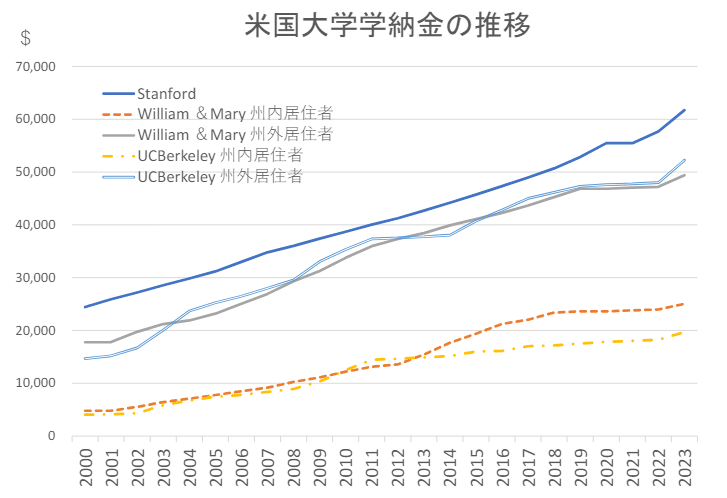

直接の言及はないものの、資料としてアメリカの大学の学費の推移のグラフも添付されている。

比較されているのは、以下の三校。

私立大学であるスタンフォード大学

州立大学であるカリフォルニア大学バークレー校

州立大学であるウィリアム・アンド・メアリー大学

州立大学は州内の学生の学納金は安いものの、州外の学生にとっては、私立大学であるスタンフォードとあまり変わらないとの主張だろうか?

2022年の部分を見るに、学納金の差額は1万ドル程度だろうか。

確かに日本の国公立大学と私立大学に比べて、割合で見た時の差は少ない。

だが、軽く調べた限りでは、米国では州外の大学に通う学生は少ないらしい。そうなると、上記のグラフを見る目も変わってくる。

さらに、州立大学全体の平均と私立大学全体の平均というわけではない点には注意が必要だろう。

現に比較的難易度が低いとされるノーザンアリゾナ大学(州立大学)の2022年の授業料を調べてみたところ、

州内の学生で9,738ドル

州外でも25,270ドル

とグラフの大学よりもかなりリーズナブルだった。

また、米国と日本では大学を取り巻く状況が大きく異なるため、単純に比較することは困難だ。

大学に入学する学生のほとんどが、高校卒業したばかりの日本に対して、米国では高校卒業後には短大に行った後で働くかそのまま働くかして、学費を稼いだ後に大学へ入学する学生も珍しくない。

総じて、単純な比較は難しいと言えるだろう。

貧乏人は大学に行くな?

「貧乏人は大学に行くなと言うのか!」との批判がある。

伊藤氏は学費の工面が難しい家庭に対しては奨学金制度の充実を以って対応する考えだ。

また、東大生の親の平均世帯年収は1,050万円以上というデータもある。

ただし、これは東大に限った話であって、国立大学へ進学した学生と私立大学へ進学した親の世帯年収に差がないかの調査がなければ全体の話はできない。

疑問点

出生率

これはいずれちゃんと調べたいと思っているが、教育費と出生率には負の相関があるとの指摘がある。

国立大学の学費が3倍ということになれば、出生率にどのような影響があるか計り知れない。私立大学の教育の質の向上よりも、出生率低下を抑えることの方が喫緊かつ重要な問題ではないだろうか。

本当に質は上がるのか

以下のグラフを確認して欲しい。

緑:公立

赤:私立

X軸:日本大学ランキングの発表している大学の教育力の総合点

Y軸:学費ナビによる各大学の学費の平均

※学費の平均を求めるにあたり、医学部薬学部などの4年制以外の学部や夜間部(二部)は除外した。

※学費の平均は大学ごとに各学科の学費を合計し、学科の数で割って求めているため、実際には学生一人あたりの平均ではないことに注意。公立で区域内外で学費が異なる場合はそれぞれを別の学科として平均額を計算した。

このグラフは、日本大学ランキングの上位100大学について学費と教育内容の相関を示すものだ。

グラフの赤い点(私立大学のデータ)を確認すると、学費と教育内容に特に相関がないことが分かる。

私立大学の経常的経費の大部分が学費によって支えられていることは伊藤氏の提示するグラフの通りである。学費が高くなれば、学生一人当たりの経常的経費も大きくなり、伊藤氏の言に従うならば伴って教育の質も向上していなければおかしい。

私立大学間では学費面では公正な競争が行われているはずであるが、それによって教育の質が高められているかは疑問である。

そして、その競争に公立・国立が加わったところで、競争による教育の質の向上が期待できるかと言えば否である。

総論

伊藤公平氏の主張は根拠に乏しい。

国公立大学の学費を150万円にするべきではないだろう。

また、慶應義塾大学に代表する私立大学では、高い学費を支払っても学生一人一人にお金を掛けて高度な教育を提供できていないことも分かった。

教育を受けるために大学進学を目指すのであれば、国公立大学をこそ目指すべきだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?