『堕落論』雑感。(2021.02)

2月。坂口安吾の『堕落論』を読んだ。

坂口安吾にとって。少なくとも戦時中の彼にとって。

破壊には”巨大な/驚くべき愛情(白痴/堕落論)”というものがあったらしい。

私が堕落論の中で長らく解釈に苦しんだものの一つがこれだった。

”生きよ堕ちよ”

坂口安吾という作家の作品を、元々読書嫌いとすら言える私は数えるほどしか読んだことはない。それも専ら随筆だ。

しかし随筆ばかりに触れていたからこそなのか。作家がどんなタイトルでどんな言葉を連ねようとも、その核にはいつでも一つの巨大な魂、揺るがない思想がはっきりと宿っている……と、私はすぐに勝手な確信を抱いた。

それというのは先に引用した言葉の通り生きろ、という「生の肯定」である。それも圧倒的な肯定だ。

坂口安吾は一見、不道徳なことを独特なカタカナ遣いを交えて書く。

ふざけているのか、と時々思う。実際ふざけているところもあるのだろう。それも魅力の一つ。

この堕落論にしたってタイトルからしてアウトローだ。本文でも“狂暴な破壊に劇しく亢奮していた” “生きているから堕ちるだけだ”などの言葉があるが、それだけを響きのままに受け止めれば「なんてこと言っているんだ」と眉をひそめる人もいるかもしれない。……いないかもしれない。余程噛まずに飲むような読み方をしなければ、通して読んだ時この文章の中に破壊とそれに伴う人間の死の賛美や、逆に生きていさえすれば欲に溺れて堕落したっていい、というような意味を見出すのは難しいのではないかと私は思う。

堕落論は終戦から半年余り、1946年4月1日発行の「新潮」4月号にて発表された随筆。

書き出しはこうだ。

”半年のうちに世相は変った。醜の御楯といでたつ我は。大君のへにこそ死なめかへりみはせじ。若者達は花と散ったが、同じ彼等が生き残って闇屋となる。ももとせの命ねがはじいつの日か御楯とゆかん君とちぎりて。けなげな心情で男を送った女達も半年の月日のうちに夫君の位牌にぬかずくことも事務的になるばかりであろうし、やがて新たな面影を胸に宿すのも遠い日のことではない。人間が変ったのではない。人間は元来そういうものであり、変ったのは世相の上皮だけのことだ。”

これだけで、戦争を教科書や映画、祖母の話でしか知り得ない私にも戦後直後の日本の空気が、舗装されていない道の土埃や粗末な着物を着た人々が、質感を伴って浮かんでくる。

堕落論は話が展開して場面が移り変わっていくような、スタートからゴールまで風景が進んでいくのを楽しむような文章ではない。螺旋階段を進んでいくように同じところ、言い換えられた同じ事柄を、ぐるぐると回りながら徐々に作者の主張が私たちの中に立体的に広がっていくような文章だ。と、私は思う。

この冒頭に登場する「若者達」⇆「闇屋」・「女達」⇆「新たな面影を胸に宿す(妻)」は、文中言い方を変えて何度も何度も登場するモチーフで、“人間が変わったのではない”というのも繰り返される主張である。

一文ずつはそれぞれ分かり易くも感じるのだが、通して読んで見るとシンプルな言葉をシンプルに受け取るだけでは読めたという気がしない。いつも読みながら目が回るようで、混乱する。と同時にその混乱こそ本文に記された時代の空気感であったのではないか、という想像も皮膚感覚的に広がる。

明日の見えぬ当時の人々、そして作家と共に、私もまた文章の中で訳も分からずに回ってしまう。それでも読み終えた時、私はいつも「生の肯定」だけは確かに握らされて自分の現実に戻っていた。

“生きよ”

…………しかしその後に続く“堕ちよ”であるとか、中盤で東京の空襲について記す中で“私は偉大な破壊が好きであった” “狂暴な破壊に劇しく亢奮していた”などという生を濁らせたり脅かしたりするものをも同時に肯定するような「なんてこと言っているんだ」と言われそうなことを書いたのは、何故なのだろう。

「生きろ」という確かなメッセージを手に出来ていても、私はそれらの一見矛盾するような言葉達を解体してみないことには堕落論を読んだとは言えない。そんな風に日常の中で度々思い返しては青空文庫や文庫本を開いてウンウンと唸りながら今まで幾度となく格闘してきたのだが、今回漸く、自分の中では今までで最も腑に落ちる形に堕落論を捌くことができたので、以下に書き残しておきたい。

“美しいものを美しいままで終らせたいということは一般的な心情の一つのようだ。十数年前だかに童貞処女のまま愛の一生を終らせようと大磯のどこかで心中した学生と娘があったが世人の同情は大きかったし、私自身も、数年前に私と極めて親しかった姪の一人が二十一の年に自殺したとき、美しいうちに死んでくれて良かったような気がした。”

“死んでくれて良かったような気がした”

ドキリとする言葉ではあるが、その心情を実感として持ち、理解できてしまう私もいる。

文中にはこの他にも美しいものとして“武士”、“特攻隊”、“(二夫に見えぬ)戦争未亡人”、“聖女”などが挙げられていて、作家曰くこれらの“美しいものを美しいままで終わらせ”る人間の欲望を果たす為に人間自身、規約を強いる/規約に従う。しかし、聖人たらんとするそうした美的欲望の為であっても規約という人為は卑小なものにすぎないので、人間は生きている限りその本性により“堕落”する生き物なのだ。

生き残った特攻隊の若者達は闇屋となり、未亡人は新たな面影を宿す。それを防いで永遠に美しいものとして留めておく唯一の方法としては死ぬことの他にはないらしい。

しかし果たしてそれは本当の美だろうか。

人為的な死によって人間は完成するだろうか。

“小林秀雄は政治家のタイプを、独創をもたずただ管理し支配する人種と称しているが、必ずしもそうではないようだ。政治家の大多数は常にそうであるけれども、少数の天才は管理や支配の方法に独創をもち、それが凡庸な政治家の規範となって個々の時代、個々の政治を貫く一つの歴史の形で巨大な生き者の意志を示している。政治の場合に於て、歴史は個をつなぎ合せたものでなく、個を没入せしめた別個の巨大な生物となって誕生し、歴史の姿に於て政治も亦巨大な独創を行っているのである。”

個人としての美しい人間の在り方とそこから堕ちるばかりの人間の本性の話から、今度は日本社会の有り様の話になる。

私がこの部分を読んで“独創を持つ天才政治家”として一番に思い浮かべたのは何故かヒトラー(恐らく直近でマルティン・ルターに関する著作を読んだ影響もある)だったが、浮かべる人物は読み手によって様々あるだろうし、この文章の時代を思い浮かべながら読むことが出来れば、当時の日本の首相であり陸軍の主導者でもあった“東条(英機)”を浮かべる人も多いだろう。実際この引用の後に名前が挙げられている。

”この戦争をやった者は誰であるか、東条であり軍部であるか。”

しかしこう書いてはいるが、作家はここから東条や軍部を戦争責任を巡って糾弾していくというわけではない。段落を変え“私は天皇制に就ても、極めて日本的な(従って或いは独創的な)政治的作品を見るのである。”という一文から始めて終盤まで繰り返し登場してくるのは東条ではなく“天皇”である。そして天皇に対してもまた、文中で戦争責任を迫るようなことはない。“政治的作品”と評しているように、作家にとって天皇は“歴史のカラクリ”の最も大きな歯車の一つとして映っていただけのようだ。

余談だが、私の祖父母は三人が明治生まれで、一人だけ大正生まれがいるが、この作家とほとんど同じ空気を吸い、成人として自分で戦争を生き抜かざるを得なかった人々である。

祖父達は二人とも戦争について多くを語ることはなかったが、祖母は私によく戦時中の話を聞かせてくれたし、天皇がTVに映ると直ぐに大相撲中継にチャンネルを変えてしまう人だった。当時幼かった私は学校で習った日本の戦争の歴史を自分なりの解釈で捉えて「昔の人にとって天皇は神様で、そういう時代に生まれ育った祖母も自然に天皇を崇めているのだろう」と考えていたから「天皇見なくていいの?」というようなことを何気なく問いかけたのだが、彼女は可愛い孫に対して優しい祖母として十分に抑えつつも珍しく感情的な口調で「見たってしょうがないよ」と言ったのが私には印象深く残っている。戦争に負けたからと言って、元来持っていた神への信仰が失われるだろうか。

当時私が歴史の教科書で見た一糸乱れぬ軍隊と旭日旗のモノクロ写真やその中に見て取った天皇信仰は、一部の人には今も真実のものかも知れず、他人の信じるものをわざわざ否定するつもりは一片たりとも今の私にないが、しかし多くの日本人にとっては今に至るまで本来自然に持っていた信仰ではなく、またその信仰の対象である天皇が真実の神であったこともなかったのではないか、と幼いながらにその時は思った。そんなことをこの堕落論を読みながら思い返すこともあった。

“要するに天皇制というものも武士道と同種のもので、女心は変り易いから「節婦は二夫に見えず」という、禁止自体は非人間的、反人性的であるけれども、洞察の真理に於て人間的であることと同様に、天皇制自体は真理ではなく、又自然でもないが、そこに至る歴史的な発見や洞察に於て軽々しく否定しがたい深刻な意味を含んでおり、ただ表面的な真理や自然法則だけでは割り切れない。”

“死んでしまえば身も蓋もないというが、果してどういうものであろうか。敗戦して、結局気の毒なのは戦歿した英霊達だ、という考え方も私は素直に肯定することができない。けれども、六十すぎた将軍達が尚生に恋々として法廷にひかれることを思うと、何が人生の魅力であるか、私には皆目分らず、然し恐らく私自身も、もしも私が六十の将軍であったなら矢張り生に恋々として法廷にひかれるであろうと想像せざるを得ないので、私は生という奇怪な力にただ茫然たるばかりである。”

割り切れず、言い切れず、矛盾する作家の自然な言葉が明け透けに綴られる。

ここで出て来る“(生に恋々として法廷にひかれる)六十すぎた将軍達”は先に出て来た美しいものとして終わった“特攻隊”や“武士”とは対極に位置する存在だろう。とするならば、醜いのだろうか。

しかし作家は自分がその将軍達であったなら同じように法廷にひかれるだろうと想像している。想像せざるを得ないと言っている。美しいものを美しいまま終わらせたいという希いを常に持ってはいるが、そして軽々しく美しいまま死んで欲しかった、などと他人や自分に思うのもごく一般的な心情としてあるが、それらは生の前では簡単に敗れる卑小なものにすぎない。

作家は、そして人間は、もちろん私も、そしてこの拙い雑感を目にしているあなたも。矛盾が身体に流れている生き物だ。誰にも身に覚えはあるのではないだろうか。私には痛いほどある。

ここまでの坂口安吾の言わんとしていることは、読んでいるうちに矛盾と言い換えに目を回しながらも、言葉の響きの不道徳さに反して案外腑に落ちるものだった。

ここまでは簡単に言ってしまえば、美的欲望と人間の本性(そこへ絡んで来る政治)の話だったとも言えると思う。

だが、この後の部分が私には大きな問題となった。

“当時日本映画社の嘱託だった私は銀座が爆撃された直後、編隊の来襲を銀座の日映の屋上で迎えたが、五階の建物の上に塔があり、この上に三台のカメラが据えてある。空襲警報になると路上、窓、屋上、銀座からあらゆる人の姿が消え、屋上の高射砲陣地すらも掩壕に隠れて人影はなく、ただ天地に露出する人の姿は日映屋上の十名程の一団のみであった。先ず石川島に焼夷弾の雨がふり、次の編隊が真上へくる。私は足の力が抜け去ることを意識した。煙草をくわえてカメラを編隊に向けている憎々しいほど落着いたカメラマンの姿に驚嘆したのであった。”

“けれども私は偉大な破壊を愛していた。運命に従順な人間の姿は奇妙に美しいものである。”

“あの偉大な破壊の下では、運命はあったが、堕落はなかった。無心であったが、充満していた。猛火をくぐって逃げのびてきた人達は、燃えかけている家のそばに群がって寒さの煖をとっており、同じ火に必死に消火につとめている人々から一尺離れているだけで全然別の世界にいるのであった。偉大な破壊、その驚くべき愛情。偉大な運命、その驚くべき愛情。それに比べれば、敗戦の表情はただの堕落にすぎない。”

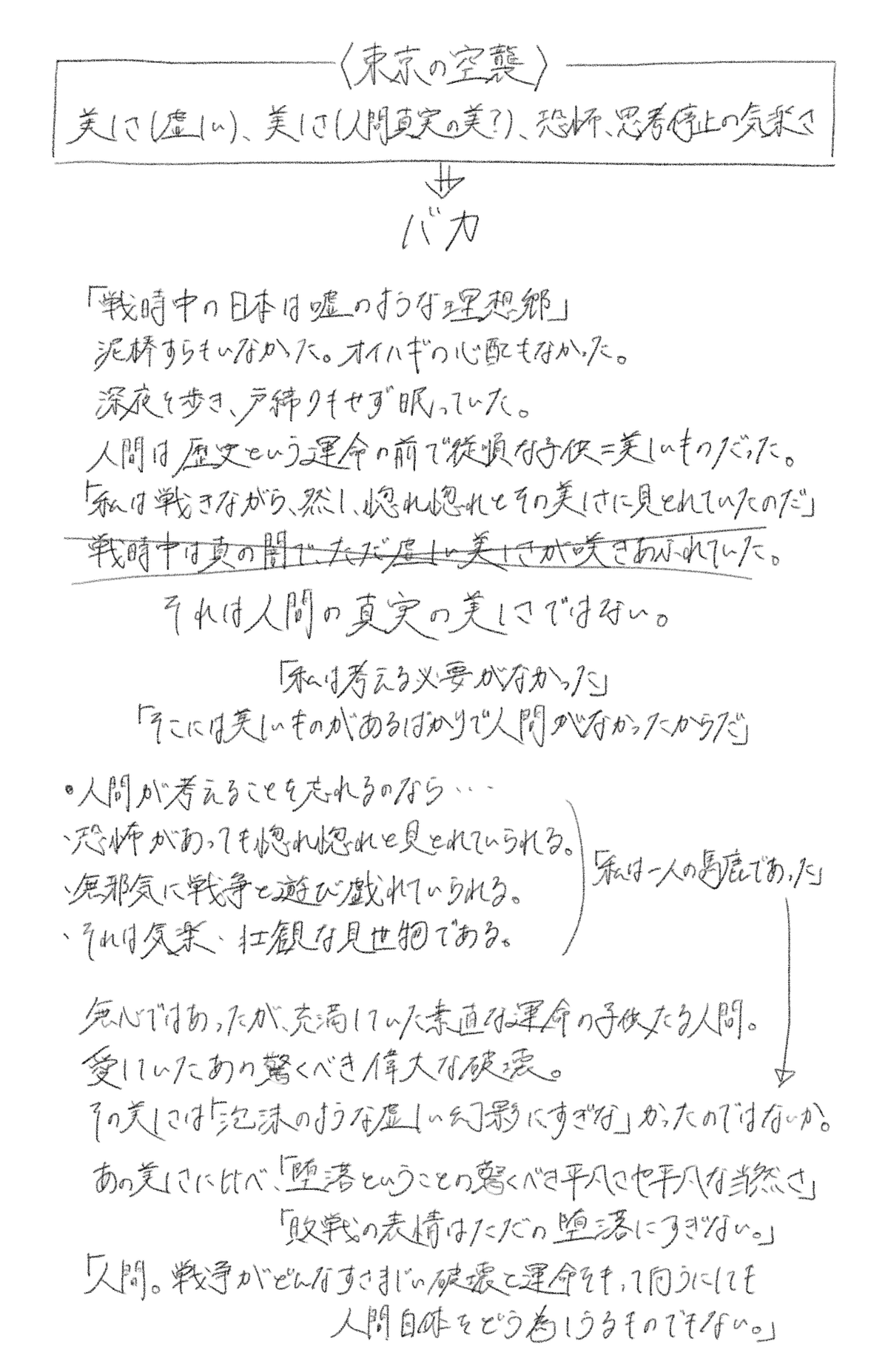

今までと視点が代わり、戦時中の状況を、東京の空襲の様子を作家の目を通して追体験するようなこの部分。

“私は偉大な破壊を愛していた。” “偉大な破壊、その驚くべき愛情”

一体どういうことなのか。ここがいつでも何よりも飲み込めない箇所だった。

私には、物理的な破壊(そこには目に見える圧倒的な、凄惨な、劇的な死が付き纏う)を“驚くべき愛情”などとは、仮に皮肉を込めたものとしても呼ぶことが出来そうにない。

この作家は矛盾した人間の姿を捉えながらも、“まったく美しいものを美しいままで終わらせたいなどと希うことは小さな人情で、私の姪の場合にしたところで、自殺などせず生きぬきそして地獄に堕ちて暗黒の曠野をさまようことを希うべきであるかも知れぬ。”と書いていたり、そうした一つひとつの言葉にフォーカスせずとも、堕落論には作家の他の随筆でもそうであるように、根底に圧倒的な「生の肯定」を据えてある。それは私の中ではハッキリとしている。

それなのに、多くの人の命を奪う空襲を“偉大な破壊”、なすすべもなく死に行く、あるいはまるで死の恐怖など忘れているかのようにその状況の中に黙々と存在している人々を“運命に従順な人間の姿は奇妙に美しい”などとも書いたのは、何故だろう。

「生を肯定」する彼なのだから、裏腹な言葉だろうと私は直感的に思ったが、しかし一方で読んでも読んでも作家は確かにそう感じていたようでもあった。

私は大混乱した。何度読んでもこの言葉だけは腑に落ちなかった。

今まではその腑に落ちなさを抱えたままでいたのだけれど、今回ばかりはこれについて自分なりの理解を言語化出来るまでは文章と向き合うことを止めないと決めていた私はどう捉えるべきか、その解釈の材料を求めてネット上の感想文やら解説やら考察やら論文やら訪ね歩いてもみた。

しかし堕落論全体として自分の理解と共鳴する明瞭な文章は見付けられても、この部分、この「破壊の愛情」という言葉を、自分の解釈として落とし込めることはなかった。

私は私の解釈に辿り着けないのだろうか。

五体投地。

拝むものもなく力尽きてただ地面に自身を投げ伏すような姿勢を取っては、暫くすると徐に立ち上がって堕落論に掴みかかっていく日々を、気付けば何週間か過ごしていた。

2月中には一応の決着を着けたい。

そう決めていたのに、気付けば日付を跨ぎ2月28日。闘い始めて約1ヶ月。散乱したメモの中で私は短い2月の最後日を迎えてしまった。

「時間を置いて熟成させるしかない。そうだろう……」

2355。もうだめ。何週間、何時間も連続で向き合い続けて熱を帯びた顔をひんやりした枕に埋めて一人弱々しく休戦を宣言し、ランタンの灯りを落として眠りに就こうとした。しかし、その時。ある一文が閉じた瞼の裏に浮かび上がる。

“今朝は果して空が晴れて、俺と俺の隣に並んだ豚の背中に太陽の光がそそぐだろうか”

坂口安吾『白痴』。そのラストの一文だった。

“豚”というのは何も家畜のそれではない。“俺”が愛していた筈の女のことである。

現代ではたとえフィクションの中であっても使用されないであろう随分な言いようだが、頭に浮かんでしまったが最後私はどうしてもその一文を目にすることなく朝を迎えることなど出来ず、灯りを落とした部屋の寝床で横になったままモゾモゾと端末を手繰り寄せ青空文庫を開き、勢いよくスクロールして最後の一文を見た。

“今朝は果して………”

ああ、満足。これで眠れる。

……そう思いながら街灯の灯りで白く浮かぶ窓に目をやって。もう一度だけその一文を見て「今朝は果して空が晴れて私の背にも太陽の光が注ぐだろうか……」などと一人呟いて(いつになったら寝るのか…)そして私は気付いてしまった。

目当ての一文のすぐ上に“破壊の巨大な愛情”という、ついさっきまで随分睨み合っていた言葉、殆どそのものがあることに────…。

これはと思いすぐさま数分前の休戦宣言も忘れ、少し前の部分からラストまで『白痴』を読み通してみる。そこにはこうあった。

“米軍が上陸し、天地にあらゆる破壊が起り、その戦争の破壊の巨大な愛情がすべてを裁いてくれるだろう。考えることもなくなっていた。”

この一文によって私の中で散らばり、混沌としていた堕落論は、突然にわかに整列し始めていく。

思考停止の中で予感している裁き、その向こうにある終わり………

堕落論に出て来た“無心であり、素直な運命の子供であった”という言葉。人間は、思考停止していたということ。

破壊が愛情と表されるのは、(悲劇による)カタルシスを得ることや耽美的な感性を満たすということよりも、破壊こそがこの状況を終わらせ、終わるからこそ“予期し得ぬ新世界への不思議な再生”が始まるのだという希望があったからなのではないか。

それならば、作家の「生の肯定」とこの言葉とが完全に乖離するということもないのではないか。

私はこういう自分の解釈をその時やっと発見出来た。

戦争という物理的に暴力的なものを私は愛情と呼ぶことが出来ないが、しかし心の奥底で政治的・社会的な破壊、つまりその先にある変革を常に望んできたし、それをもし目の当たりにしたならば、破壊を巨大な愛情と感じられるかもしれない。

堕落論に書かれていることが、白痴という鍵により頭の中で次々自分の感覚を伴った言葉に置き換えられていく。静かな未明。

天皇制という歴史のカラクリ。それを手に一人回り出す天才政治家が渦を作り出し、凡庸な政治家を、そして思考停止した人々を巻き込んで、一人たりとも流れに逆らって泳げないような、社会をそんな激流にしてしまった。

そのうち隅々にまで血液のように独創性が行き渡り、嵩を増して立ち上がり歩き始めた巨大な生き物が、そしてその巨大な生き物のつま先であり踵である運命に従順な子供たる人間(市民)達が、圧倒的な米軍によって破壊されていく。破壊し尽くされていく。それを疎開をせずに東京に残った作者は目の当たりにしたのだ。

あまりに馬鹿げた悪夢的な現実。末端でしかない人々はただ頭の指示通りに動くだけ。巨大な生き物と同化して行くほどに個人は喪われて、なすすべもなく意思や思考は埋没した。

自分の思考を手放し、人間であることを辞めて美的な欲望に殉教していく人々は美しい。

宗教者の纏うような清廉さを感じさせるからかもしれない。だが本性でないその人工的な感じを、本能、動物性から離れた姿を美しいと感じるのは、本来動物性から離れる為に精神的な強い摩擦に自ら抗い、自らを痛め付けてでも清廉さを獲得しようともがくからではないのだろうか。戦時中の人間の美しさにそれがあっただろうか。

そう、堕落論を読む限りでは多くの人にはなかったのだろう。他人の作った規約、形式だけ整えられた美に抗いようもなくただ乗せられて無心で死んでいくしかない、それは従順で空っぽの清廉であった。天皇というカラクリを利用して政治家は美しさを与え、人間を飼い慣らしていたということだ。

そんなものはどんなに虚しいものだろう。

誰もが本心では分かっていたかもしれないが、戦時中はあまりにも疲弊していたし、あまりにも諦めざるを得なかったし、その一瞬生きることだけで精一杯だったことだろう。考えようもなかっただろう。

異常な日常に適応する他なく、空襲の恐怖すらもどこか夢のよう。だから虚しい美しさを恍惚として眺めていた。そうしていることができた。作家も、作家の見た戦時中の人間も空っぽだったのだ。

もちろん、全員がそうではなかっただろうし、表面に自身の考えを出すことが叶わないだけでもあったのだろうが。

しかしそれも永遠ではありえなかった。何故なら破壊し尽くされれば終わってしまえるからだ。

偉大な破壊が全てを終らせるのだ。それはある意味“愛情”と呼べる救いにすら思えたのかもしれない───。

端末で新たに開いた堕落論の文章をブルーライトと共に浴びながら、私は何故かそこに描かれた戦中の日本に今私が生きているこの日本社会が蜃気楼の如くぼんやりと浮かび上がってくるのを見ていた。

“節婦は二夫に見えず、忠臣は二君に仕えず、と規約を制定してみても人間の転落は防ぎ得ず、よしんば処女を刺し殺してその純潔を保たしめることに成功しても、堕落の平凡な跫音、ただ打ちよせる波のようなその当然な跫音に気づくとき、人為の卑小さ、人為によって保ち得た処女の純潔の卑小さなどは泡沫の如き虚しい幻像にすぎないことを見出さずにいられない。”

スクロール。戦争は終わった。

堕落論の空襲の描写を抜けたそこには、生き残った坂口安吾と運命に従順な子供たちがいた。それを書いている作家、手に取った読者達は生き残ってしまったのだ。

回り続けるうちは奇妙に美しい圧巻の芸術的模様にすら見えた渦が流れを失った時、それは澱んだドブとして悪臭を放つ。頭を落とされた巨大な生き物が美的欲望を口にすることも最早ない。それを構成していた細胞は散り散りになり、それぞれがそれぞれに触手を伸ばしながら養分を求めてひしめく。うごめく。その姿はあまりに原始的で醜悪であったことだろう。戦後の混乱。美的欲望に取り憑かれたままの亡霊は何事かを叫び続けているが、空虚に響くばかりで無駄なことだったらしい。

政治家(軍人)は法廷へ引かれ、天皇は人間になった。

神々しいほど勇ましく誇らしい特攻隊の青年達は生き残って闇屋となり、未亡人は夫の位牌を置いて生きている新たな恋人と抱き合っている。

一人ひとりあまりに小さく平凡で、そして自分の頭で考え心で感じ、自在に右往左往する。

もう偉大な破壊によって形式的な美の中に自身が、誰かが焼べられることはない。その驚くべき愛情は及ばない。生きる他はなくなったのだ。嫌悪感を覚えるほど原始的な生き物と成り下がってでも。

みんな、あんな嘘みたいに美しかったのにね。

敗戦が人間性を堕落させたのだろうか?いいや、“ただ人間に戻ってきたのだ。”

元来我々はそうして生々しく這い回りながらも光を求めて生きて行く生き物なんだ。それでいい、大いに生きろ。不道徳な響きの言葉、意味を再構築した坂口安吾の言葉は、やはりどこまでも「生の肯定」じゃないか。

そうして私は堕落論における自身の撚れた解釈を解き、自身にとって気持ちのいいようにピンと張ってみせることに成功したのだった。

2021年現在、「戦後」は淡々と続き、70年以上が経つ。

しかし人間は空虚な美を忘れることは出来ないのだろう。どのように規約や形が変わろうとも、本性に抗えずに必ず堕ちるように、本性に抗って美に殉じようとする欲望もまた葬り去ることは出来ない。

現代にも、それは存在している。

“歴史という生き物の巨大さと同様に人間自体も驚くほど巨大だ。生きるという事は実に唯一の不思議である。”

私達はいつかまた私達自身の思考の放棄と天才的政治家との間に巨大な生き物を生み出すだろうか。

それとも、私達自身の思考によって自立した個々が連帯し、あたかも巨大な生き物のようによりよく、大きく立ち上がり、広い世界をのびのびと闊歩して生きていけるだろうか。

案外そう遠くない未来に私は何らかの巨大な生き物を文学や映像の中でなく、この目で見るのではないか。あるいは既に気付かないだけで実は目の当たりにしているのではないか。最近はそんな予感が日々生々しくなっていく。

だからこそ今これを、堕落論を読みたかったのだろう。

“たとえ爆弾の絶えざる恐怖があるにしても、考えることがない限り、人は常に気楽であり、ただ惚れ惚れと見とれておれば良かったのだ。私は一人の馬鹿であった。”

“人間。戦争がどんなすさまじい破壊と運命をもって向うにしても人間自体をどう為しうるものでもない。”

“他人の処女でなしに自分自身の処女を刺殺し、自分自身の武士道、自分自身の天皇をあみだすためには、人は正しく堕ちる道を堕ちきることが必要なのだ。そして人の如くに日本も亦堕ちることが必要であろう。”

“堕ちる道を堕ちきることによって、自分自身を発見し、救わなければならない。政治による救いなどは上皮だけの愚にもつかない物である。”

思考を手放すな。自分を手放すな。他の誰でもない自分の命を燃やし、自分の痛みを感じ、自分の幸福を求めろ。

生きよ。堕ちよ。

今回堕落論に向き合ってみて、坂口安吾の言う“堕落”というのは、その言葉の響きに反して険しくストイックな道であるという解釈に私は至った。

考え続けることには、実はとても体力がいるのだ。

現代の、永遠に「戦後」が続きそうな平凡な生活に追われる中。

気付けば政治は遥か遠くの方へ取り上げられてしまったように見える。しかし世界は加速する一方であるし、私達生活者はあらゆることでとにかく忙しい。

今更政治なんて取り戻すものでもない。誰かユウシュウな人に任せちゃおう。

だって、それよりも美味しいものを食べたいし、流行のものを着たいし、キレイな家に住みたいし、あれも欲しいし、これもしたいし、それにはお金がなければ何にもできないのだから働かなきゃならない。

……何か蠢いているような気もするけれど…。

現代は消費するべきものは常にキラキラと溢れている豊かな世界だ。これを消費する快楽の為に労働し生産しそして消費しなければならない。忙しい。私達には時間がないんだ。

……そんな風に、既に私達の思考はずいぶん奪われているように思う。いつだって、考える体力など残っていない。

これこそ“驚くべき充満と重量をもつ無心”それではないのだろうか。

とするならば、私達は既に巨大な生き物の…………?

この私達の生きる現状は、辞書で引く言葉通りの堕落であって堕落論の説く“堕落”とは別のものだろう。

ならば今こそ、私は堕ちたい。堕ちねばならぬのだ。と思う。

真っ当に、真っ逆さまに。

生きよう、堕ちよう。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?