紙のエッセイ集を自作する(1)テーマ決めとページ割

昨日のnoteで書いたとおり、「紙のエッセイ集づくり」に挑んでみることにしました。

エッセイ集のテーマ決め

まず、テーマをどうしようか。これまで国内外でいろんな旅をしてきたので、何かの旅を題材に、旅エッセイ集をつくるのはどうだろうか。

そうだ、手始めに2017年の「アメリカ西海岸縦断2500km自転車旅」の話をまとめるのも楽しそうだな、と思いました。あの旅はどこのメディアにも寄稿していないから、きっと読者にとっても新鮮なはず。ぼくも振り返るなかで、当時の感動が蘇ってきそうです。

しかし、1ヶ月間の自転車旅の話だけを切り取るのか、それとも手前のサンディエゴ滞在中の話(約2ヶ月間の語学留学)も入れるのか、構成をよく検討する必要があります。悩むと前に進むスピード感が落ち、他のものへの興味も生まれ、徐々にやる気が薄れていくのが自分の性格なので、今はできるだけ早く取りかかれるテーマが理想でした。

そんなとき、もっとうってつけなテーマがあったことを思い出しました。

2022年11月、ぼくは母校の神奈川県立追浜高等学校から呼ばれ、「創立60周年記念式典」で1時間の講演をしました。講演のテーマは、「人生の回り道について」。当時、スライド準備のために、キャリアを振り返るエッセイをnoteで連載しました。「この内容が、いつか本になったらいいな」と密かに思っていたので、1ヶ月間かけて、かなり真剣に全26回の原稿を書いたのです。

この連載は、ありがたいことに多くの方から好評を得ました。

フリーライター中村さんの全26回の連載note、すごく読み応えがあった。自分はライターとして先を走る中村さんの文章がすごく響いたんだけど、キャリアを考える全ての人に届く内容だと思う。生きるモチベが上がった。講演を聞く高校生、世界広がるだろうなあ。@yota1029 https://t.co/LBFPnkx1oW

— コージー|ライター (@koji__O) October 21, 2022

おまけに、連載の15回目の記事「お客様から学んだ大切なこと」は、日経新聞とnoteが共同開催した投稿コンテスト「#天職だと感じた瞬間」にて、4,271件の応募の中から最優秀賞に輝きました。

さらに、18回目の記事「新人フリーランスの戦略と挑戦」と19回目の記事「アメリカ留学に協賛がついた理由」は、note編集部のおすすめにも選ばれました。

だったら、「いつか本になったら」ではなく、自分で本にしてしまえばいい。そこで、「人生の回り道について」というエッセイ集を最初につくることに決めました。

ぼくのフリーランス生活は、昨年から第2章に入った感じがしています。最初のエッセイ集は、「高校時代から大学時代、会社員時代を経てフリーランス生活第1章まで」のキャリアの物語です。

Googleドキュメントでページ割を作成

さて、無事テーマは決まりましたが、ここからどのように作業を進めていけばいいのでしょうか。

かつて、ツアー情報誌の編集の仕事をしていましたが、ぼくは原稿は書いたりするのが主でした。ページ割を考えたり、InDesign(印刷物を制作するためのソフト)に原稿を流し込んだりするのは上司や別のスタッフの担当だったため、その点に関しては今も素人同然です。

「どうやって紙のエッセイ集をつくったらいいんだろう?」とネットで調べると、とても参考になるnoteを見つけました。

こちらを書かれた「じぶんジカン」の松岡さん、文学フリマにもいらっしゃったそうで、あと少し早く知っていたら、ブースにも立ち寄りたかったです。紹介されているエッセイ集の仕様は、サイズや質感など、まさに理想としているイメージに近い気がします。

ぼくは紙のノートに、松岡さんのnoteに書かれている「仕様」を書き写しました。

[ 今回のエッセイ集の仕様 ]

・冊子印刷:無線綴じ

・サイズ:A6縦

・印刷:オンデマンド印刷

・綴じ方向:右綴じ

・ページ数:114ページ

・カラー:表紙片面カラー / 本文モノクロ

・加工:表紙片面マットPP貼り(つやなし)

・用紙:表紙 マットコート220kg / 本文 淡クリームキンマリ72.5kg

オンデマンド印刷って何だろう?

無線綴じ?

片面マットPP貼り?

マットコート220kg? 淡クリームキンマリ72.5kg?

よくわからない用語が並びます。しかし習うより慣れろで、とにかく書き写す。

そして松岡さんが利用したという、「グラフィック」という印刷会社のサイトを開いてみました。

すると、商品一覧ページから、印刷価格の見積もりができるようでした。おまけに、今書き写したばかりの「仕様」を順に選んでいけば、できました。

ページ数にもよりますが、「100部なら数万円で刷れるんだな〜」「でも300部刷れば一冊あたりの価格がこんなに安くなるんだな〜」などがわかり、急に自費出版の現実味が増してきました。たくさん刷った方が、お得になる。だけど大量に在庫を抱えると、売れなかったときにたいへんなことになる。なのでまずは100〜300部くらいで試す人が多いようです。そしてもし売り切れたら、増刷すればいい。自分もそうするかな。印刷会社についてはまた改めて比較検討します。ざっくりとしたイメージがつかめたので、今は一旦オッケー。

そして松岡さんのnoteで紹介されていた、Googleドキュメントを使った「ページ割(台割)」のやり方も、参考になりました。

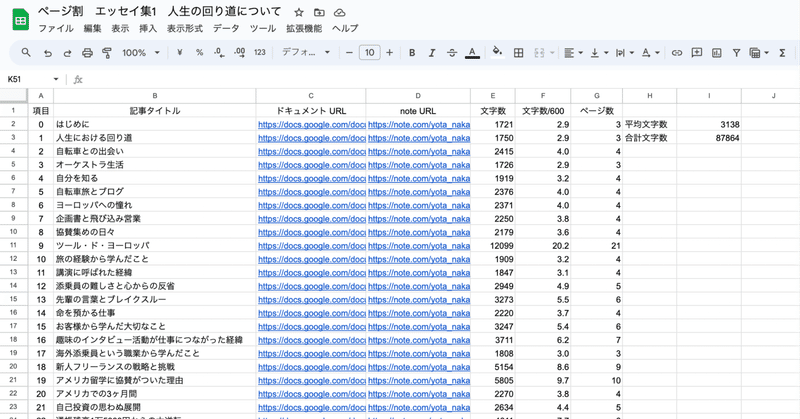

早速真似して、ぼくもページ割を作ってみました。あとで構成は再検討しますが、まずは以前書いた連載を、ただ並べていくだけです。

そしてそれぞれの原稿に対してひとつずつGoogleドキュメントを用意してそこにコピペし、各ドキュメントのURLをページ割に紐づけます。これで全体を管理できるなんて、便利な時代だなあ。原稿の文字数を数え、そこからざっくりのページ数も計算してみました。まだやっていないからわからないけど、1ページあたり600字で試算。

すでにある原稿だけでも、合計文字数は8万7000字を超えていて、「普通に本じゃん」と思いました。

次の作業は、それぞれのドキュメント上で、原稿を順番に推敲していくことです。その過程で、全体の構成も改めて考えます。とくに「はじめに」と「終わりに」を。

そして原稿が整ったら、InDesignに流し込んでいくことになると思います。InDesignは月3280円らしいです。またそのときになったら、使い始めるつもりです。

※書籍執筆のための資金も寄付を募っております。よろしければ、こちらの寄付フォームより、応援よろしくお願いいたします!

ここから先は

お読みいただきありがとうございます! 記事のシェアやサポートをしていただけたら嬉しいです! 執筆時のスタバ代に使わせていただきます。