【7089】フォースタートアップスのリサーチレポート

2021年10月に発足した岸田政権は、「新しい資本主義」という主要政策を掲げ、賃上げや企業の投資意欲活性化等を通じて、新時代に相応しい経済社会の創造を目指しています。

この「新しい資本主義」で掲げられている「成長戦略」の中に、「イノベーション人材の育成強化」や「スタートアップ・エコシステムの構築」があります。日本のスタートアップを盛り上げることで経済社会を活性化するということに、国を挙げて取り組んでいるわけです。

このような環境下で、スタートアップエコシステムの強化に大きく貢献しているのがフォースタートアップス(以下、同社)です。本レポートでは、同社の事業内容や成長戦略、強みや今後着目すべきポイントについてまとめていきます。

創業ストーリー

まず、同社の創業ストーリーを簡単に紹介します。

同社は、2016年9月に志水雄一郎氏により設立されました。

福岡県生まれの志水氏は、中高時代を久留米大学附設で過ごし、同級生には孫泰蔵氏や堀江貴文氏がいたようです。その後、慶應義塾大学に進学し、卒業後新卒でインテリジェンスに入社。インテリジェンスは、現在USEN-NEXT HOLDINGSの社長を務める宇野康秀氏が設立した人材紹介会社であり、サイバーエージェントの創業者である藤田晋氏が創業期に在籍していたことでも知られています。

志水氏は、インテリジェンスに在籍中の32歳の時に転職サイト「DODA」の立ち上げを行い、事業責任者として活躍していました。ただし、その道のりは決して平坦ではなく、立ち上げ前は苦悩の日々が続いていたそうです。詳しくは以下の記事で語られているため、ぜひご一読ください。

そして志水氏は、39歳のときに「このままインテリジェンスに残って貢献し続けるのか、40歳から新たなキャリアに就くのか」を考えるようになり、悩んだ結果転職活動を行うことを決めます。

そんな志水氏に、人材派遣会社であったセントメディア(現ウィルオブ・ワーク)から新規事業立ち上げの打診が舞い込みます。人を大事にするカルチャーと低い離職率を誇るセントメディアは、志水氏にとってどこかインテリジェンスと重なる部分があったようです。加えて、セントメディアの親会社であるウィルグループが上場を控えており、グループ全体で成長を目指していたこともあったこと等が決め手となり、インテリジェンス時代の仲間とセントメディアに転職することとなります。

転職後志水氏は、新規事業のアイデアを模索する中でカテゴリー特化の人材紹介を始めることを決めます。当時は、「どうせやるなら日本のためになる尖ったことをやりたい。次のソニーやホンダとなるような会社を支援するようなサービスをやりたい」と考えていたようです。

そんな中、「資源国ではない日本が再び高度経済成長を遂げるためには、インターネット領域に賭けるしかないのではないか」と考えるに至り、インターネットビジネスに特化した人材サービスを開始することを決意します。こうして、2013年4月、ウィルグループ傘下で「NET jinzai bank」という事業を立ち上げます。

その後事業を展開する中でスタートアップ領域に特化していくこととなるわけですが、これはグロービス・キャピタル・パートナーズの代表パートナーである今野穣氏との出会いがスタートアップ領域に特化していくきっかけとなったようです。同氏に、まだ創業メンバー4人しかいいないときのSmartNewsの鈴木氏を紹介され、志水氏が堅田氏(現五常・アンド・カンパニーCFO)を紹介したのを皮切りに、「日本のスタートアップを中心とした成長産業領域にベットすることは、日本の将来のためにものすごく意義があることではないか」と思い至るようになり、以降スタートアップ企業に対する人材紹介サービスに特化していくこととなります。

2016年9月、NET jinzai bankが軌道に乗ってきたタイミングでセントメディアからカーブアウトし、株式会社ネットジンザイバンクを設立します。

社名はネットジンザイバンクであったものの、同社は当時から「for Startups」というビジョンを重視しており、イベントに登壇する際も、企業ロゴではなくこのビジョンロゴを掲げていたようです。

そんな姿を見た孫泰蔵氏から「ビジョンを社名にするという世界的にも稀有な選択をすると、志水たちの世界が拡がるのではないか」という助言を受け、それを聞いた志水氏は「もし『forstartups.com』というドメインが空いていたら、それはもう運命だからfor Startupsという社名にしよう」と思い調べてみたとのこと。すると、たまたまそのドメインが空いていたため、「for Startups」を社名に冠することを決意したようです。

そして、2018年3月に商号を「フォースタートアップス株式会社」に変更しています。

事業内容

ここからは、同社の具体的な事業内容を説明していきます。

同社は現在、①タレントエージェンシー、②オープンイノベーション、③ベンチャーキャピタルの3つの事業を展開しています。

以降では、それぞれの事業について簡単に説明していきます。

タレントエージェンシー

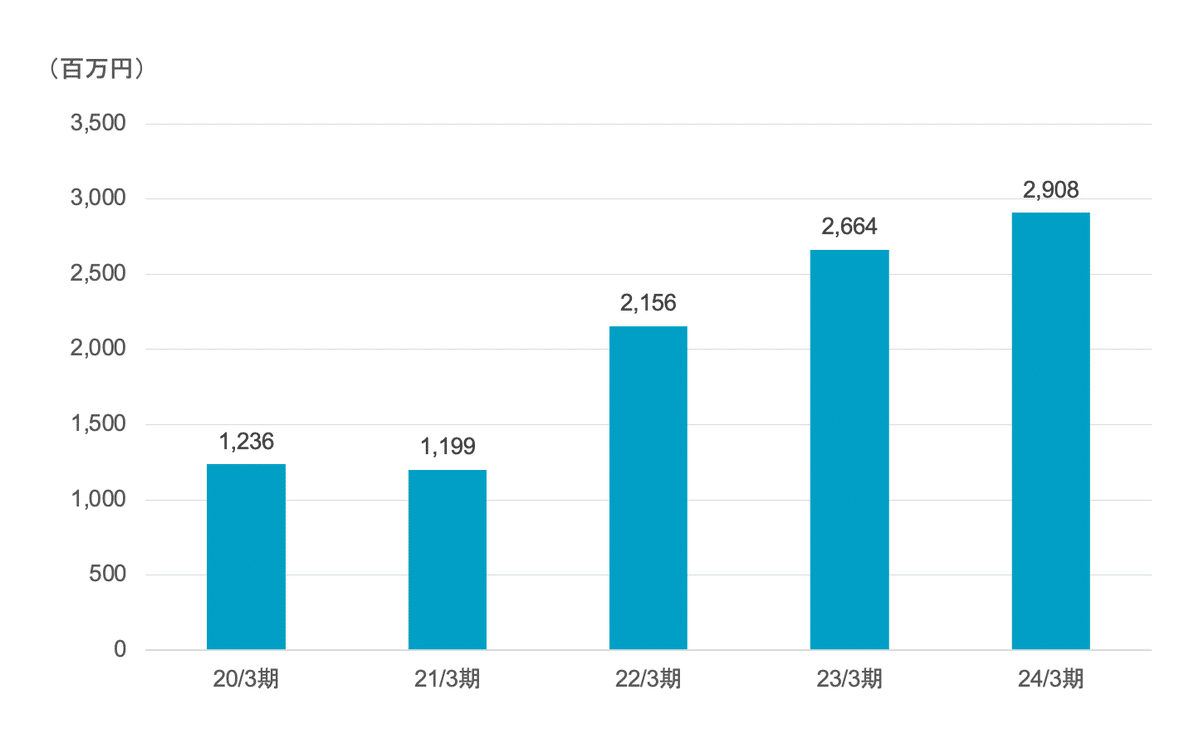

タレントエージェンシーは、同社全体売上高の8割以上を占める、スタートアップを対象としたヘッドハンティング型の人材紹介サービスで、売上高の推移は以下のようになっています。

事業の流れとしては、まず、同社の「ヒューマンキャピタリスト」と呼ばれるキャリアコンサルタントが、ビズリーチ等の人材プラットフォームを活用し、顧客であるスタートアップ企業が求めている人材に直接スカウトを送っていきます。そこでマッチした候補者に対して求人企業を紹介し、結果的にその候補者が紹介先の企業へ入社することとなったら、そのタイミングで当該人材の想定年収に一定割合を乗じた金額を手数料として収受する。

このようなシンプルなビジネスモデルとなっています。

なお、現在同社が利用している人材プラットフォームは、ビズリーチ、リクルートスカウト、doda X、AMBI、LinkedInですが、最も利用率が高いのはビズリーチであり、23年3月期の人材紹介売上高のうち、ビズリーチ経由での売上高は46.9%となっています。

タレントエージェンシーの人材紹介サービスの売上高は、「紹介件数×単価」に分解することができますが、それぞれの推移は以下のようになっています。

紹介件数が23年3月期の2Q以降低調なのは、2022年初頭からグロース市場の地合いが悪化し、それに伴ってスタートアップの資金調達環境が悪化するとの観測のもと、各社が採用ペースを落としたことが大きく影響していると考えられます。

下表は、ユーザベースが運営するINITIALにより公表されているデータですが、2023年にかけて資金調達額と調達社数が如実に減少していることが分かります。

一方で、紹介単価が上昇しているのは、以下が影響しているようです。

そもそもスタートアップ業界全体の平均年収が上がっていること

外部環境の悪化により、スタートアップがメンバークラス人材の大量採用からハイクラス人材のピンポイント採用に注力するようになったこと

1点目については、実際に日本経済新聞でも、有望スタートアップの平均年収がすでに上場企業のそれを上回っており、今後も伸び続けることが予想されている旨が報じられています。

2点目については、同社の決定年収比率を見ても、この2年間で1,000万円以上の割合が高まっていることから、スタートアップ企業がハイクラス人材の採用に力を入れていたことが窺えます。

なお、これを見ると、全体の平均決定年収は概ね700〜800万円程度であることが分かるため、ここから先ほどの紹介単価を割って紹介料率を算出すると概ね40〜50%程度の紹介料率が設定されていると推察されます。

登録型の人材紹介サービスでは30%前後で手数料率が設定されることが多いため、それと比べると高く感じますが、同社のようなヘッドハンティング型の人材紹介の場合は手数料率が50%を超えることもままあり、また、同社がビズリーチ等の人材プラットフォームに対して、顧客から収受するフィーの約20%を手数料として支払っていることに鑑みても、この紹介料率は概ね相場どおりであると言えます。

オープンイノベーション

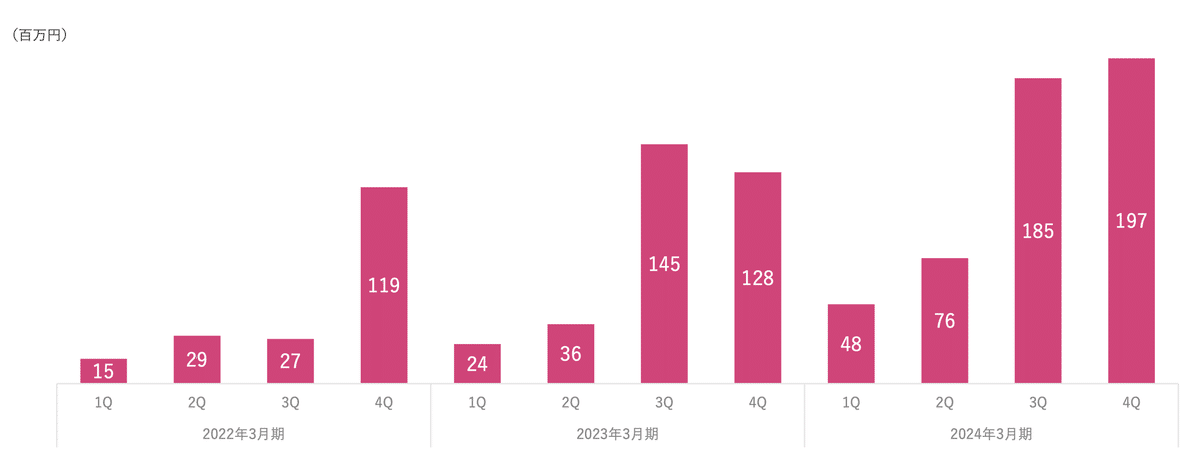

次に、オープンイノベーション事業を概観していきます。オープンイノベーション事業では現在、①STARTUP DB、②Public Affairs、③カンファレンスの3種類の主力サービスが存在しており、売上高の推移は以下のとおりとなっています。

まず、STARTUP DBは、国内のスタートアップ企業の資金調達額、評価額、投資家情報、事業概要等の情報をまとめたデータベースです。

競合サービスとしてはユーザベースが展開するINITIALが存在しますが、2023年6月末時点で有料・無料会員を合計した会員数は13,000人を突破し、東京商工リサーチによると、国内スタートアップのデータベース会員数No.1となっています。なお、現在約23,000社以上の企業がこのSTARTUP DBに登録されています。

STARTUP DBは、無料のStandardプランと、有料のEnterpriseプランの2種類が存在します。後者は、基本的にVCやCVC等、スタートアップ企業への投資等を目的とした企業が主要な利用者であると考えられます。

Enterpriseプランの具体的な金額は利用企業毎に異なる可能性がありますが、基本的には年額100万円〜となっています。オープンイノベーション事業の売上高を見ると、Public Affairs等の売上貢献がないと考えられるFY22のQ1で15百万円となっていることから、Enterpriseプランの課金ユーザー数は概ね50〜100社程度であると推察されます。

次に、Public Affairsについて説明します。

同社は2019年頃から「これからは官公庁がスタートアップ支援を本格化するはずだ」と考え、2020年から、官公庁が実施するスタートアップ関連事業の支援を行うPublic Affairsを開始しています。

Public Affairsの具体例として、福岡市が主催するアクセラレーションプログラムが挙げられます。このプログラムは、採択された福岡市発のスタートアップが、VCのキャピタリストや元起業家等からのメンタリングを受けたり、各種勉強会やピッチイベントへ参画することができるようになるものですが、同社はこのプログラム全体の企画・運営を福岡市から受託しています。

また、福岡市と福岡地所により運営されている「Fukuoka Growth Next」というスタートアップ支援施設の運営も、2024年から同社がさくらインターネット、GMOペパボと共同で受託しています。詳しくは以下のページをご覧ください。

なお、内閣府は2019年6月に「世界に伍するスタートアップ・エコシステム拠点形成戦略」を打ち出し、2020年7月に4つのグローバル拠点都市と4つの推進拠点都市を決定していますが、同社はその中の6拠点において、事業受託や協力機関への参画を行っています。

他にもPublic Affairsでは、内閣府による「令和2年度スタートアップ・エコシステム海外発信調査事業」や、JETROによる「日本におけるスタートアップエコシステムを海外に発信するための調査及び広報活動」等の受託等を行っています。

3つ目のサービスがカンファレンスです。もともとオープンイノベーション事業における主要サービスは「資金調達支援」とされていましたが、カンファレンスの規模が拡大してきたことから、直近でこのカンファレンスが主要サービスに組み込まれるようになっています。

このカンファレンスは年に1回開催されるスタートアップイベントで、「Growth Industry Conference(GRIC)」という名前で運用されています。

スタートアップ業界で影響力のある様々な人物を招聘し、トークセッションやピッチイベント、VCとスタートアップのネットワーキングイベント等が実施されています。

なお、GRICには、グローバルの観点が重視されたスタートアップイベントであるという特徴があります。

例えばピッチイベントについては、全てのピッチが英語に同時通訳され、国内外から審査員が集められています。審査員には、LVMHやセコイアキャピタル等、名だたる海外企業の担当者が名を連ねています。

また、「GO GLOBAL SUPPORT」という、スタートアップ企業の海外市場展開をサポートするきっかけ作りとなるためのプライズも用意されています。

出典:GRIC公式Webサイト

なお、オープンイノベーション事業は、

3Qにカンファレンスの売上が計上され、

4QにPublic Affairsの売上が計上される

という季節性が存在する点に留意が必要です。

下図はオープンイノベーション事業の四半期売上高の推移ですが、ファレンス、Public Affairsともに直近で大きく伸びていることがわかります。

ベンチャーキャピタル

3つ目の事業がベンチャーキャピタル事業です。

同社は2021年8月に15億円でファンドを組成しており、投資対象はミドル・レイターステージのスタートアップが中心で、現在以下の6社に投資しています。

同社からはこのファンドに2億円、出資比率でいうと約13%出資しており、他には三井住友銀行、SMBC戦略出資4号投資事業有限責任組合等が出資者として名を連ねています(同社以外の出資比率は非開示)。

同社は、タレントエージェンシー事業を通じて「人材」を提供し、ベンチャーキャピタル事業を通じて「資金」を提供するという「ハイブリッドキャピタル」を謳っています。なお、志水氏によると、同社の設立趣意書には「データドリブンなハイブリッドキャピタルにより、日本の再成長を実現する」と書かれていたようで、設立当初からハイブリッドキャピタルの構想があったことが窺えます。

なお、このファンドを通じて保有している株式は、貸借対照表上の流動資産の部に「営業投資有価証券」として計上されています。

通常、投資有価証券は「投資その他の資産」の部に計上されますが、ベンチャーキャピタルからすると投資先の株式は「在庫」のようなものと考えられることから、「流動資産」の部に計上されます。

今後投資先の株式を売却した場合は、売却額が売上高として、取得原価が売上原価として計上される点に留意が必要です。

また、同社の会計基準は日本基準であることから、未上場の投資先にかかる営業投資有価証券は時価ではなく取得原価で計上されます。

この点同社は、2024年3月期に営業投資有価証券について135百万円の評価損を計上しています。これは、一部の投資先の実質価額(時価純資産×保有割合で算出)が取得価額の50%を下回ったためです。

ただし、同社の投資先のようなスタートアップ企業は、意図的に赤字を掘って投資を先行することが少なくありません。また、同ファンドの投資後に評価額を下げて資金調達を行なった先は現時点ではないとのことなので、評価損が計上された事実をもってただちにネガティブ視する必要はないと考えられます。

親子上場の解消

同社は2024年2月22日に、親会社であるウィルグループとの資本関係を解消するための取引を実行する旨を発表しています(リリースはこちら)。

具体的には、ウィルグループが保有していた同社株式1,925,400株について、1,023,900株については売出し、748,000株については第三者譲渡を行うことにより、ウィルグループの保有比率が54.14%から0%となる旨が発表されました。本取引により、個人の保有割合が6割を超え、浮動株比率が大きく上昇しています。

同社の決算説明資料において開示されている本取引の概要は以下のとおりです。

第三者譲渡先は、主にVCと事業会社に分かれています。

まず、VCは、グロービス・キャピタル・パートナーズ、インキュベイトファンド、WiLという国内を代表するVCであり、もともと同社との取引関係が強固であった先となっています。

特徴的なのが、VCが運営するファンドからの出資ではなく、VC本体からの出資であるというかなり珍しいスキームがとられている点です。通常、ファンドからの出資の場合、償還期限の存在により一定期間経過後は売却する必要があります。一方で、VC本体からの出資の場合は償還期限等の制約がないことから、VCの意思で保有し続けることが可能となります。そのため、VCが入っているとはいえ、オーバーハングの懸念はないと言えます。

次に、事業会社は、相手先が日本交通、エムスリー、ストライク、寺田倉庫、ヤマシタとなっています。なお、今回の譲渡には参画していないものの、福岡地所が、売出しへの応募及び市場内取引により74,900株を取得しています。

最も譲渡株式数が多いのは日本交通で、背景としては主に以下があるようです。

これまで同社から日本交通グループのJapanTaxi株式会社と、DeNAのMOV/DRIVE CHART事業などが統合して誕生した株式会社Mobility Technologies(現 GO株式会社)へ多くの人材の紹介を行ってきており、すでに強い信頼関係が構築されていること

日本交通が同社のビジョンに対し強い共感を示していること

昨今の持合株式解消の観点で、本件については当初、未上場会社への譲渡を想定していたこと

また、エムスリー、ストライク、寺田倉庫、ヤマシタ、福岡地所とは、資本業務提携を締結しています。以下では、エムスリーとストライクとの提携内容について簡単に紹介します。

エムスリーとの提携

エムスリーは現在、疾病の発症前の段階から健康状態を維持することを目的とした取り組み全体を「ホワイト・ジャック・プロジェクト」と称して展開しており、EBTH(エビス)という、数々の医療論文、データを分析・構造化した独自の健康指標を活用して、健康診断や健康状態のスコアリング、健康状態の改善サポート等のサービスを企業向けに展開しています。

そのような中、通常スタートアップ企業は、起業家や経営陣の持株比率が高く、その人たちの健康管理は会社の存続に関わる非常に重要な課題であると考えられることから、今回の提携を通じてスタートアップ企業で働く人たちの健康管理を増進する仕組みを共創することを目指しているとのことです。

具体的には、同社が繋がっているスタートアップ企業に対しエムスリーのサービスを紹介したり、STARTUP DB等を活用してエムスリーとスタートアップ企業のコラボレーション機会を創出するという狙いがあるようです。

また、エムスリーは、「1人1円ファンド」という100億円規模のCVCから様々なスタートアップに対して積極的に投資していますが、今回の資本業務提携により、同ファンドの出資先企業に対する人材紹介サービス等も積極化することで、バリューアップにも貢献する狙いがあるとのことです。

ストライクとの提携

ストライクは、M&A仲介のサービスを展開する会社ですが、「イノベーション型M&A」というスタートアップ、ベンチャー企業の成長と大企業の新事業創造、企業変革を支援するM&Aを重要な成長戦略として掲げています。

日本は特にスタートアップのイグジット手段がほとんどの場合IPOとなっていますが、実際にIPOまで至る会社数は当然限りがあります。また、事業は大きくしていきたいと思いつつも、上場を目指したいわけではないと考える起業家も世の中には多く存在します。そのため、スタートアップエコシステムを強化していくためには、M&Aをはじめとしたイグジット手段の多様化を図ることが重要だと言われています。

そのような中で、今回の提携を通じて同社とストライクは、以下の取組みを通じて、スタートアップエコシステムの強化に貢献していくとのことです。

相互紹介によるスタートアップの人材支援およびM&A支援

「STARTUP DB」との連携による、効果的・効率的なM&A支援サービスの開発

大企業がスタートアップをM&Aする機会の創出

ユニコーン/Nextユニコーンが他社をM&Aする機会の創出

M&Aやオープンイノベーション等を目的としたイベントの共同開催

なお、スタートアップのM&Aは今後さらに加速されていくと言われており、実際にM&Aの件数は年々増えています。

更に、以下に掲げる税制改正等の影響もあり、スタートアップのM&A市場は今後大きくなる可能性が高いと言えます。そうなることを見越して、M&A仲介大手の中で唯一「イノベーション型M&A」を標榜するストライクと提携することは、同社にとって重要な一手だと言えるでしょう。

オープンイノベーション促進税制

国内の事業会社やCVCがスタートアップ企業のM&Aを行った場合で、かつ一定の要件を満たした場合に、取得価額の25%を課税所得から控除できる制度。元々は新規出資を想定して所得控除上限が12.5億円であったものが、2023年度の税制改正によりM&A型も追加され、所得控除上限が50億円となった。

ストックオプション税制

現在ほとんどのスタートアップでストックオプションが活用されているものの、従来は企業がIPOをしないとストックオプションが紙屑となる可能性が高い状況となっていた。

これが、2024年度の税制改正により、未上場の段階でもストックオプションを行使して株式に転換しやすくなった。具体的な説明は割愛するが、これによりスタートアップがM&Aという手段をとりやすくなり、また、モチベーションが下がった社員が権利行使するためだけに在籍しつづけるという状況も回避しやすくなると言われている。

ストライクとの提携がどのような形で収益貢献してくるかは現段階では未知数ですが、同社がVCから依頼を受けた企業に対する人材支援を行なっているのと同様、買収企業からの依頼を受けて、買収対象企業の人材支援を行なっていく等の座組が活発化する可能性があります。また、例えば同社の紹介により成約したM&Aについては、仲介手数料の一部を同社が収受するなど、新たなキャッシュポイントが生まれる可能性もあります。

いずれにせよ、各社との提携の効果がどのように発現するかは、今後注目しておくべきだと言えます。

同社の強み

ここからは、同社の強みに関する考察を簡単にまとめていきます。

スタートアップを取り巻くステークホルダーとの強固な関係性

スタートアップのミドルクラス以上に特化した人材紹介サービスを行うにあたっては、いかに急成長するポテンシャルを秘めた会社と接点を持てるかが非常に重要となってきます。

この点同社は、まずVCとの間でかなり強固な関係性を構築しています。

先ほど、同社の創業当初に志水氏がグロービス・キャピタル・パートナーズの今野氏からSmartNewsの鈴木氏を紹介され、堅田氏をCFOとして紹介した経緯があると述べましたが、このように素晴らしい人材を投資先に紹介してくれるとVCとしても「もっとフォースタートアップスに人の紹介を頼もう」という発想になります。

そのような中で同社は、これまで数々のVCの投資先に人材を送り込むことに成功しており、VCからの信頼を蓄積していると言えます。ウィルグループの同社株式売却時に、グロービス・キャピタル・パートナーズ、インキュベイトファンド、WiLがファンドではなく本体から株式を引き受けているのも、その証左だと言えるでしょう。

なお、今野氏が同社について短く語っている動画があるので、こちらもぜひご覧ください(2:20〜)。

VCから様々なスタートアップや起業家を紹介してもらえる状態になると、同社は自ら新規営業を行わずとも有望なスタートアップ、起業家との接点を持つことができるようになります。この構造は、この領域に新たに参入してきた企業が一朝一夕では築くことはできないと言えます。

加えて同社は、先述のとおり、スタートアップエコシステム拠点都市に指定された自治体からの依頼を受けてスタートアップ支援事業を展開するなど、官公庁との間でも強固な関係性を構築しています。

同社によると、現在では全国の様々な自治体からスタートアップ支援にかかわる政策に関する相談が同社に舞い込むようになっているとのこと。

このPublic Affairs等を通じて全国各地のスタートアップ支援に関与することができれば、地方の有望なスタートアップ企業に関する情報が入り、接点も持つことができるようになります。

このように、スタートアップ業界に根深く入り込み、VCや官公庁等様々なステークホルダーとの間で密な関係性を有していることで、有望なスタートアップ企業に関する情報をキャッチし続け、そのような企業の起業家や経営幹部と接点を持つことができるようになっている点は、間違いなく同社の強みの1つであると考えられます。

高い顧客満足度

VC等のネットワークを通じて有望な企業と繋がることができたとしても、実際に求める人材を発掘・紹介し、顧客であるスタートアップ企業や候補者に満足してもらわなければ意味がありません。この点、同社はVCだけでなく、起業家や過去の支援者からもスタートアップ企業の紹介を受けることがあると述べられています。また、同社が支援した候補者が入社後に経営幹部に登用され、さらなる成長に向けた幹部人材の採用支援を同社に依頼するケースも直近で増えているようです。これは、スタートアップ企業や候補者から高い満足度を得られていることを示唆していると言えます。

また、同社はベンチャーキャピタル事業を通じて6社、それ以外にも本体から複数社に出資を行っています。ミドルステージ以降のスタートアップが2回目以降の資金調達を実施する際に新規投資家として入り込むのは簡単ではない中で同社が資金調達ラウンドに参画できているのは、起業家側から出資の依頼を受けることがあるためであり、同社にエクイティを入れて人材支援に一層コミットしてもらうことで自社の更なる成長に寄与するという起業家の期待が込められているようです。これも同社の支援先のスタートアップ企業が、同社の支援に高い満足度を示していることを示唆する一要素だと考えられます。

このように支援先企業から高い満足度を確保できていると、その支援先企業の規模が拡大するにつれて採用予算が大きくなり、同社による支援人数も拡大することが期待されます。その意味でも、高い顧客満足度を維持できている点は同社の大きな強みだと言えるでしょう。

なお、支援先企業から高い満足度を得られる背景としては、各ヒューマンキャピタリストが日頃から起業家や経営幹部と密にコミュニケーションをとることで、顧客であるスタートアップ企業の事業内容だけでなく、組織構造や企業文化等まで深く理解することに努めていることが挙げられます。

この深い理解があるからこそ、顧客が本当に求めている人物像に合致する人材を紹介することができ、それがひいては顧客満足度につながるわけです。

同社の社員インタビューを読むことで、ヒューマンキャピタリストがどのように起業家とかかわり、支援しているかが見えてくるので、詳しくはぜひこちらもご覧ください。

STARTUP DBに蓄積された情報

実は志水氏は、同社を立ち上げる以前の新規事業立ち上げを模索していたとき、「未上場スタートアップの情報を収録したデータベースサービスを買わないか?」という打診を受けていたようです。結果的に当時は、タレントエージェンシーのサービス拡大を優先すべく交渉のテーブルから降りたようですが、未上場スタートアップ企業の情報を整理し、可視化することはスタートアップ業界全体が拡大する上で不可欠だと考えていたとのことです。

そして、2018年にSTARTUP DBを立ち上げ、官報や登記簿、ニュースリリース等のあらゆる情報源からスタートアップ企業の情報を収録しています。

先述のとおり、現在約23,000以上の企業がこのSTARTUP DBに登録されています。

これがどのような競争優位性を生み出すかというと、①企業の序列化が可能になるという点と、②様々なステークホルダーとの連携・提携がスムーズになるという点が挙げられます。

1点目について、スタートアップ業界での人材紹介を成功させるためには、一定以上の採用予算を割いている有望なスタートアップ企業を候補者にいつでも紹介できるようにしておく必要があります。

この点、STARTUP DBに集約される未上場スタートアップの情報があることで、同社は「どの会社に今勢いがあるのか、大きく伸びるポテンシャルがあるのか」といったことが見えるようになっており、それにより、候補者に有望なスタートアップ企業を紹介できる状態にしています。

VCとのネットワークやオープンイノベーション活動等を通じて入手する情報に加えてSTARTUP DBの情報も活用することで、有望な支援先企業を常に把握できる環境にある点は強みにつながっていると考えられます。

2点目は、STARTUP DBに蓄積された23,000社以上の企業情報や、13,000人以上の会員基盤を活用し、様々なステークホルダーとコラボレーションができるようになるという点です。

例えば、先述のとおり同社は、エムスリー、ストライクと資本業務提携を行っていますが、その提携内容には以下が含まれています。

エムスリーが提供するサービスと当社が運営するSTARTUP DBとの連携

「STARTUP DB」との連携による、効果的・効率的なM&A支援サービスの開発

これを見ると、STARTUP DBがあったからこそ、これらの提携が実現したといっても過言ではないとも考えられます。

また、STARTUP DBの存在により、民間事業会社だけでなく、官公庁や金融機関、教育機関等とも連携ができるようになっています。

このように、STARTUP DBを活用を通じて様々なステークホルダーと提携・連携し、新たなビジネス機会の創出やスタートアップ業界でのネットワーク強化を実現できている点も、同社の強みであると言えるでしょう。

今後着目すべきポイント

最後に、今後同社について着目しておくべきと考えられるポイントを紹介しておきます。

スタートアップ業界の資金調達動向

先述のとおり、同社のタレントエージェンシー事業は、スタートアップ業界の資金調達動向に大きく影響を受けます。そのため、まずこの動向は注視すべきだと言えるでしょう。

スタートアップ業界の資金調達動向に影響を与える因子としては、例えば以下のようなものが挙げられます。

スタートアップに関連する政策

VCの立ち上げ状況とドライパウダー

グロース市場の動向

1について、政府は「スタートアップ育成5カ年計画」で掲げた目標を達成するために、様々なスタートアップ優遇政策を施行しています。

例えば、これまでの税制改正では、以下のようなスタートアップ投資を促進するための改正が盛り込まれています。

税制適格ストックオプションの年間権利行使限度額を1,200万円から3,600万円へ引き上げ(ストックオプション税制)

J-Kiss等の有償新株予約権の取得額も、所得から控除することが可能に(エンジェル税制)

国内事業会社やCVCがスタートアップ企業に出資する場合、取得額の25%を課税所得から控除することが可能に(オープンイノベーション促進税制)

政府としては、スタートアップ育成5カ年計画で、2027年度にスタートアップ投資額10兆円、ユニコーン100社創出、スタートアップ企業10万社創出といった野心的な目標を掲げています。これを達成するためにも今後スタートアップエコシステムを強化するための様々な政策が打ち出される可能性が高いため、どのような政策が打ち出されるかは注目に値すべきだと言えます。

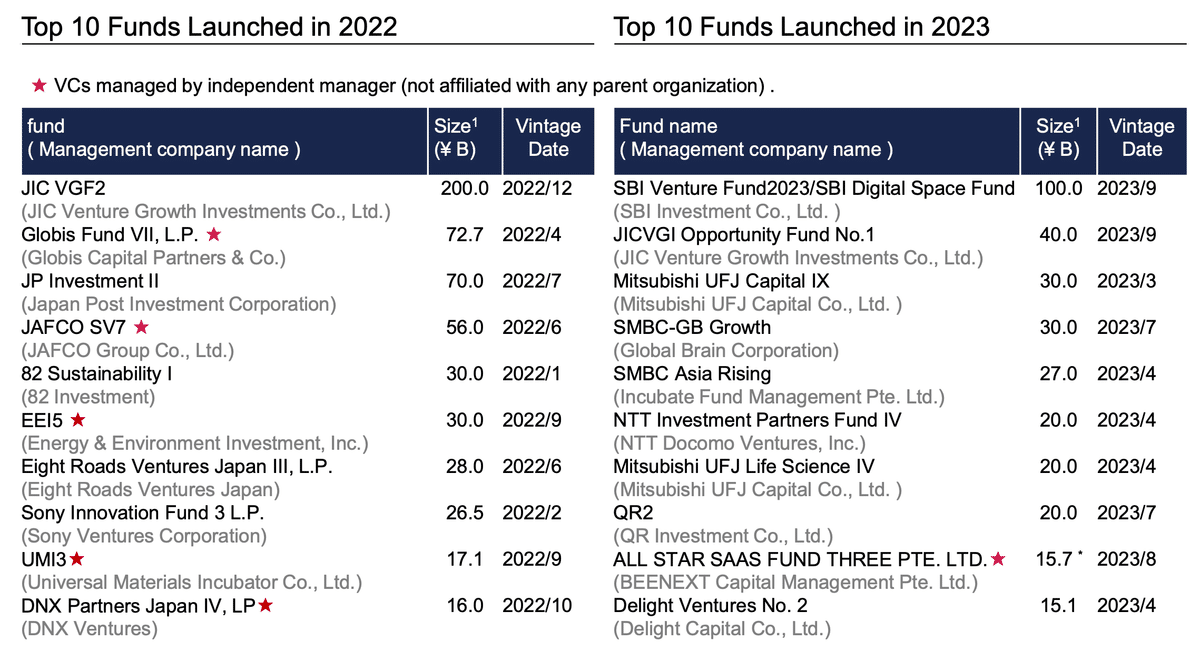

次に2について、2022年から「スタートアップ冬の時代」と言われ始め、2023年にかけて資金調達額と調達社数が減少しましたが、これによりVCではドライパウダー(資金を募ったものの投資にまわっていない待機資金のこと)が積み上がっている状況にあります。

また、VCによる500億円を超える大型ファンドの立ち上げも行われています。

このように、新たな大型VCファンドの立ち上げやドライパウダーの積み上がりは、スタートアップ業界における資金調達額の増加につながる可能性が高いため、VC、CVCのファンドレイズ情報等もウォッチしておきたいところです。

最後に3について。やはりスタートアップ業界の資金調達動向は、VCをはじめとした投資家にとっての主要なエグジット先であるグロース市場のマーケット環境に影響を受けます。東証グロース市場指数は、2023年の夏以降価格を下げ続けています。

出典:SBI証券

そのため、グロース市場が今後復調するかどうかについても、同社のタレントエージェンシーの伸びを見極めるにあたって注目すべきと言えるでしょう。

ただし、直近の通期決算説明資料を見ると、しばらく同社との取引関係が希薄であった上場後の企業や、ハイバリュエーションのPre-IPO企業から、再び同社に取引強化依頼がくるケースが増えている旨が言及されています。

背景には、2022年以降のグロース市場の低迷をうけて、コストを絞り筋肉質な経営体制に移行するために採用活動を控えていたPost IPO企業やハイバリュエーションで調達を行なったPre-IPO企業が、一定筋肉質な経営体制を構築できたのを機に再び採用活動を強化し始めているということがあるようです。

そのため、グロース指数自体は依然として振るわない状況が継続しているものの、スタートアップを取り巻く外部環境については現時点で少しずつ明るい兆しが見え始めているとも言えるでしょう。とはいえ、グロース市場の環境が大きく壊れてしまうと、同社への影響も不可避的となることから、こちらの動向も注視しておきたいところです。

新規顧客開拓戦略の進捗

スタートアップの資金調達環境はここ数年悪化していましたが、先述のとおりVCの投資余力はまだ多く残されているため、今後アーリー〜ミドルステージを中心に新規投資先への投資活動は継続することが考えられます。

それを受けて同社は、アーリー〜ミドルフェーズの新規顧客との契約を例年の倍に増やしているとのことです。

これまで、契約企業数を絞っていたが故に、求人ニーズにマッチする候補者をなかなか見つけられず生産性の悪化につながっていたという側面が仮にあったとすると、契約企業数が増えることでそこの生産性を高められる可能性があります。

また、やはり同社がスケールするためにはメンバークラスの紹介も数多く行っていく必要があることから、アーリー〜ミドル層の新規顧客の開拓によって紹介件数を増やしていこうとする戦略は中長期的に見ても必要な戦略だと考えられます。

そのため、この新たな顧客開拓戦略が、1人あたり売上高等の生産性や紹介件数・紹介単価にどのような影響を与えるのかは注視すべきポイントだと言えるでしょう。

社員の離職率

同社の主力ビジネスは人材紹介業であることから、基本的にはキャピタリストの生産性を高めるか、キャピタリストの数を増やす必要があります。

この点、2024年3月期の決算説明資料では同社の入退職者数の推移が開示されており、これを見ると2024年3月期の退職者数が相当程度増加していることがわかります。

同社によると、これは「定期的に起業家・経営陣とコンタクトできる『環境要因』の影響が強い」と説明されています。

先述のとおり同社のヒューマンキャピタリストは、日々起業家や経営幹部と組織課題や採用ニーズ等について密にコミュニケーションをとっています。また、起業家を同社のオフィスに招き、同社の社員の前で事業内容のプレゼンを実施してもらうということを年間約200回ほど設けているようです。

たしかにこれは、VCにいないとなかなか味わうことが難しいエキサイティングな環境だと言えますが、裏を返すと、常に隣の芝が青く見える環境にあるとも言えます。そのため、各キャピタリストが「自分も起業したい」、「スタートアップに転職したい」といったことを思いやすい構造にあるわけです。

そんな中同社は、人的資本経営により一層力を入れるべく、グロービス経営大学院で副学長を務め、志経営の第一人者として知られる田久保善彦氏を顧問として招聘しています。なお、同氏は2024年6月21日開催の株主総会決議で可決されることをもって、同社の新任社外取締役にも就任することが予定されています。

その上で、「Kokorozashi指数」という独自指標を設定し、社員の志を育むことにつながるような人事施策や取組みを行なっていくとのことです。

同社が対峙するスタートアップ企業の起業家や経営陣は、みな大きな志を持って事業に取り組んでいます。そんな人たちとの距離を縮めて信頼を獲得し、長く接点を持ち続けるためには、ヒューマンキャピタリスト自身が自らの仕事に情熱を持って取り組んでいる必要があります(自分の仕事に意義を感じていない、情熱がない人に、人材発掘という会社の行末を決める重要な仕事を任せようとは思わないはずです)。

そのため、同社の社員ひとりひとりが自らの志を明確に持つようになることで、生産性の向上と離職率の低下を実現することが狙いであるようです。

このような人的資本経営の取組みが、今後の同社の生産性やエンゲージメント、離職率等にどのような影響を与えていくのかといった点も、今後着目すべき重要なポイントであると言えるでしょう。

カテゴリー特化の新サービスの立ち上がり

同社は、2023年7月に、スタートアップのエグゼクティブ領域に特化した人材支援サービスを展開する会社として「シングレス株式会社」を設立し、Syngressというサービス名で、年収1,500万〜2,000万円を超えてくるようなCxO人材に絞った紹介を行っていくとのことです。

なお、Syngressという名前には、Sync&Progressという意味が込められているようです。

一見、「なぜわざわざ別会社に切り離すのか?」と思うかもしれませんが、M社としては、CxOクラスのエグゼクティブ人材のリードを増やすことが狙いとしてあるのではないかと推察しています。

同社に所属するヒューマンキャピタリストは、日々ビズリーチ等の媒体を通じて候補者にスカウトメッセージを送っています。そうすると、特にハイクラス人材の場合、ほとんどの方が「フォースタから何通もメッセージを受けたことがある状態」になっていると考えられます。その中で返信がこない人に何度メッセージを送っても「またフォースタからのメッセージか」と思われてしまい、返信がないどころかまともにメッセージが読まれなくなる可能性があると言えます。

この点、Syngressからスカウトメッセージを送った場合、メッセージを受け取った人からすると、まず見慣れない会社からのメッセージなので一旦メッセージを全て読むと思われます。

その中で、「フォースタートアップスの中でも、エグゼクティブ人材に特化したサービス」であるということを知ることで、より魅力的な求人案件を教えてくれるのではないか、優秀なエージェントがついてくれるのではないか等の期待感が醸成され、返信率が高まる可能性があります。

それによりエグゼクティブ人材のリード数が増えれば、結果的にハイクラス人材の紹介件数増加につながる可能性があると考えられます。

実際にこのような狙いのもとサービスが立ち上げられているかは分かりませんが、同社によると、今後もディープテック特化、宇宙ベンチャー特化等、特定のカテゴリーに特化した人材支援サービスを立ち上げて、フォースタートアップスと競わせていくことも考えているようです。

このように、新たなサービスブランドを立ち上げていく戦略がどの程度効果を発現しているのかという点も、今後は着目すべきであると言えるでしょう。

おわりに

「失われた30年」という言葉はよく聞きますが、ただでさえ少子高齢化が加速している日本が国力を衰退させないようにするためには、成長する新産業を立ち上げるスタートアップがもっと台頭しなければいけないことは明白です。

そんな中、「成長産業支援」を通じて日本から世界で闘える企業を輩出し、日本の国力強化に大きく貢献していくことを本気で目指している同社は、非常に社会的意義のある重要な役割を担っていると言えます。

税制改正やインキュベーション施設等、スタートアップエコシステム強化に向けた土壌整備は着々と進められています。この追い風を活用しながら同社が更に成長し、日本のスタートアップエコシステムの強化に更に貢献されていくことを期待したいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

参考情報

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai13/shiryou1.pdf

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/sdfyplan_roadmap2022.pdf

ディスクレーマー

本レポートは、広く投資家に株式投資の参考情報として閲覧されることを目的として株式会社Mutual(以下、当社)によって作成したものであり、特定の証券又は金融商品の売買の推奨、勧誘を目的としたものではありません。本レポートの内容・記述は、一般に入手可能な公開情報及び企業への取材に基づき作成されたものです。本レポートに含まれる情報は、正確かつ信頼できると考えられていますが、その正確性が客観的に検証されているものではありません。当社は、本レポートを利用したこと又は本レポートに依拠したことによる直接・間接の損失や逸失利益及び損害を含むいかなる結果についても一切責任を負いません。