【エッセイ】お札の入った絵の話

真冬ですが、ゾッとするお話をします。

これは実際に自分の身に起こった怪異なお話です。

娘がまだ小さかった頃、私は近所の保育園や幼稚園、児童館でお話や歌を披露するママさんサークルに入っていました。

人前で話したり歌ったりするのは快活な方にお任せして、私は裏方として昔話や童謡の世界観を絵にしたり、伴奏を手伝ったりしていました。

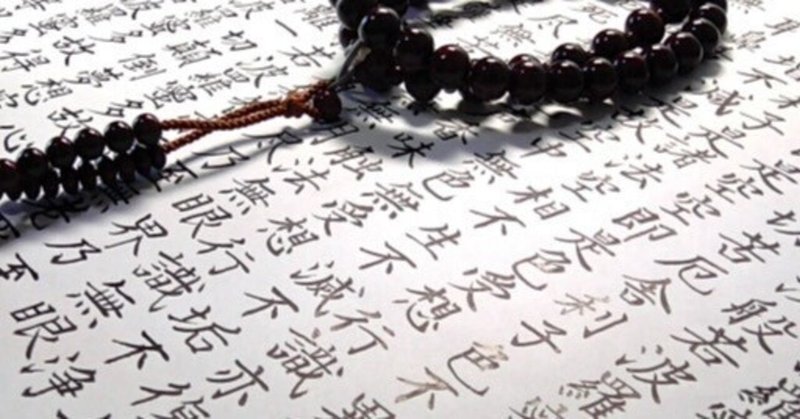

サークルを運営していたリーダーの方の繋がりで、仏教の絵師の人が作った、昔話『耳なし芳一』の絵を模写させていただくことになりました。

長年お寺で演じられてきた、名作の絵人形ということで、かなり年季の入った原本が届けられました。

それは普段描いているような絵柄とは違って、和風の切り絵のようなタッチで、輪郭線が筆で描かれています。

原画を損なわないように、いつも以上に気合を入れて模写しないとなあ、と思いながら、その絵の入った大判の封筒を受け取りました。

封筒の中に入っている絵を一枚一枚確認していると、封筒の一番底からお札が出てきました。

私はぎょっとして、サークルのリーダーに電話をすると

「この絵はきちんと壇ノ浦で御祈祷を受けて描かれたものなのよ」

とおっしゃられました。

言わずと知れた『耳なし芳一』は、源平合戦で命を落とした平家の落武者の幽霊が、夜な夜な盲目の琵琶法師・芳一のもとに現れて壇ノ浦の戦いの場面を演奏させるという物語です。

このままでは怨霊に命を持っていかれると悟った和尚が、芳一の体に般若心経をびっしりと書いたけれども耳にだけ書き忘れてしまったので、耳だけもぎ取られてしまった、という怪談話です。

このお話を子どもたちに聞かせるため、語り部の僧侶と絵師はちゃんと現地に赴いて祈りを捧げてきたのだというのです。

絵人形は語り部の僧侶の手元に置かれ、長年演じられてきたものでした。

私はここでちょっと引っかかるものを感じました。

その語り部の僧侶も絵師も、ちゃんとお祓いを受けていて、私は受けていない。

大丈夫なのか?

ともかく借りている期間に描き終わらなくては、ということで私は模写に取り掛かりました。

琵琶法師の絵も、平家の武士の絵も、命を持っているようでした。

プロの絵師さんの絵は線がいきいきとして力強く、描き写す作業自体は学びが多く楽しかったのですが、その作業をしているとなんだかだるいような、風邪でも引いたような変な体調になっていきました。

特に毎晩なんだか寝苦しく、起きた後にちゃんと眠れた時のスッキリした感じがないのです。

隣で寝ていた夫と娘が妙なことを言い出しました。

「毎晩うなされている」

「うなされている時の声が、お母さんじゃない別の女の人のすすり泣く声みたい」

そう言われてみると、私の心の中に私ではない悲しみの感情が湧き上がってくるような気がします。

直感的に、海に身を投げた平家の女性たちのことが浮かびました。

寝ている時、なんだか首を絞められているように息苦しかったことも思い出しました。

気のせいじゃないか、と思う気持ちも半分でしたが、なんだか薄気味悪くなって早く返却したいと思いました。

もうすぐ娘が春休みに入るので、私は小学生の娘とハワイ旅行を計画していました。

いわくつきの絵の模写をさっさと終わらせれば、楽しいハワイ旅行が待っている。

私は体調がすっきりしないながらも模写を終わらせ、夫の留守番する家にその絵をおいて旅行に出発しました。

絵の返却は私の帰国後にする予定でした。

日本で絵を描いていたときはあんなに毎日眠れず、だるかったのに、ハワイについてからは旅の楽しさと南国の陽気も手伝って、身も心も爽快に感じられました。

なあんだ、あれはたまたまだったのかな。

などと思っていると、夫から連絡が入りました。

首を怪我して、何針か縫う羽目になったと。

私はさーっと血の気が引くように思いました。

休みの日にアイススケート場に行き、一人で滑っていたら、人とぶつかり転倒して顎から首のあたりをすっぱり切ってしまった。

病院ですぐ処置をしたから大丈夫だけれど、しばらくは安静にとのことです。

本当の因果関係についてはわかりません。

ただ事実として、私がハワイで憑き物がとれたと浮かれている時、夫はあの絵と家に残りまるで刀傷のような怪我をしたということ。

帰国後、すぐにその絵を返却し、神社仏閣に行って厄払いもし、その後は特に何もありませんでした。

それ以降、私は『耳なし芳一』の演目に関わっていません。

私が模写した絵を使って演じている他のメンバーには、特に何もないようです。

また同じ原画を保管していても、私よりバイタリティーのあるママ友さんは我が家ほどのダメージを受けていなかったようです。

いわくつきの原画は現在、もとの語り部の僧侶のお寺にあります。

絵師さんはすでにご他界されており、語り部の僧侶の方が大切に演じられています。

いつか壇ノ浦に行くことがあったら、きちんとお参りをしたいと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?