「違う」が「同じ」になるまで

𝑡𝑒𝑥𝑡. 養老まにあっくす

「だって、黒人ってみんな同じ顔に見えますでしょう?」昔、外国映画を見ていたら、白人の女優がそう言ったのである。いまだったらこんな台詞を入れること自体が考えられないが、ともかくそれが許されるくらい古い時代の映画である。

ところで、それを見ていた私はといえば、「白人だってみんな同じ顔じゃないか」と思ったのである。何の映画かは忘れてしまったが、そう思ったことだけははっきりと覚えている。

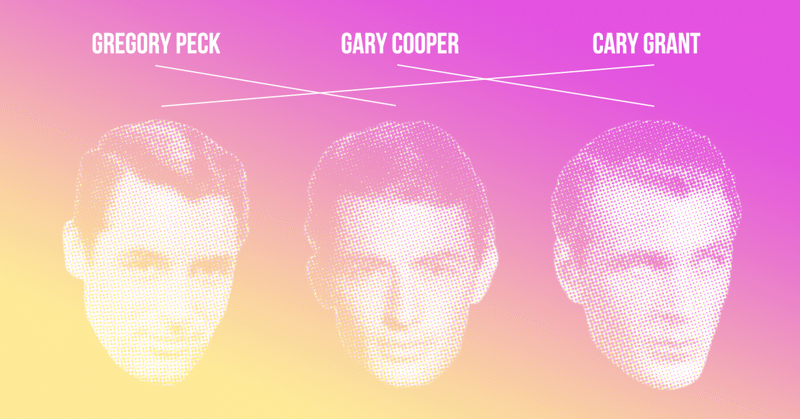

あなたは、ゲーリー・クーパーとグレゴリー・ペックとケーリー・グラントの顔を、はっきり識別できるだろうか。区別がつくという方は、おそらく古い映画の好きな方だけであろう。黒人の顔にしたって同じで、要するに見慣れていないから見分けがつかない。つまり、同じに見えるか区別がつくかは、見る側の問題なのである。

よほどよく見ていないかぎり同じに見えてしまうということは、同じに見えるように、相当なバイアスがかかっているということである。もうひとつ具体的な例をあげよう。みなさんは、ソフトバンクのお父さん犬が三匹いることをご存じだろうか。初代のカイ君はすでに亡くなり、現在は息子のカイキ君とカイト君が演じている。でも、ずっと同じ犬だと思っていた方もいるのではないだろうか。

犬を飼ったことのある方ならおわかりいただけると思うが、どんなにありきたりな顔の犬でも、自分の犬とよその犬くらいは区別がつくものである。猫でも同じであろう。私もフェレットを二匹飼っていて、どっちがどっちだかわからなくなりませんかと訊かれるのだが、こんなに違うのにわからないわけがない、と思う。

厳密に考えれば、人間だろうが犬だろうが花だろうが、この世界に「同じ」ものは二つとして存在しない。大量生産品の違いを肉眼で区別することは難しいだろうが、複数あるということ自体それらが違うものであることを意味しており、見分けられないのは結局見る精度の問題でしかない。したがって、人間や動物の顔くらい千差万別なものが見分けられなくなるというのは、同じに見えるように強い圧がかかっているとしか思えないのである。なぜそのようなバイアスが生じるのか。

*

同じ木になっている柿の実を、サルは「同じ」食べ物だと認識しているだろうか。離れたところにある木だったらどうか。齧ってみたら、「同じ」味だと思うのだろうか。動物も、何らかの意味で「同一性」を感じ取っているには違いない。だが人間は、それとは違ったレベルで、「同じ」とみなす能力を持った。そう考えざるを得ない。

下の画像を見ていただきたい。A) リンゴの写真、B) リンゴの絵、C) リンゴの記号である。これらを見て「どれもみんなリンゴ」と認識するのは、さすがのサルも無理であろう。しかし、人間ならできる。サルに言わせればこんな強弁はないだろうが、ともかく人間の場合、そこまで違いを無視できるのである。

プラトン流に言えば、リンゴにはリンゴのイデアがあり、AもBもCもリンゴのイデアが不完全に具体化されたものに過ぎない。しかし、このリンゴのイデア、つまりすべてのリンゴの性質を備えた完全無欠なリンゴこそ、まさにリンゴという言葉そのものではないか。「リンゴ」という言葉によって、この世界に存在しうるすべての個別的なリンゴを言い表せるのであれば、イデアとはまさに言葉に他ならないという気がする。私はこれに対する哲学者の意見、言語学者の答えを聞いてみたい。

*

解剖学者の養老孟司氏は、「同じ」とみなす能力を持つことでヒトは野性から離陸し、言語を獲得したと考える。その説が正しいかどうか、私は知らない。しかし、面白い話がある。

自閉症のサヴァン症候群は、ときどき特異な美術的才能を持つことが知られている。ナディアと呼ばれた四才の少女は重度の知的障害と診断され、社会性に乏しく語彙は十語程度しかなかったという。しかし、彼女の描く絵には素晴らしい写実性が見られ、特に馬の絵を好んで描き、横からではなく斜め前方から見た角度で、走ったり跳ねたりする姿をダイナミックに描いたという。ところが、九才のときに母親が亡くなってから次第に変化があらわれ、十二才の検査では社会性も見られ、語彙も二〇〇〜三〇〇語に増えていたが、描写能力は反比例するように退行し、幼児が描くような絵に変わっていったという。

ナディアのエピソードと「養老仮説」をただちに結びつけるのは気が早いかもしれない。なんといっても、人間の脳はまだわからないことが多すぎるからである。しかし、何らかの示唆を与えているようには思う。われわれは言語という抽象的な能力を手にする過程で、見る方の能力もまた抽象化していったと考えてはいけないだろうか。ヒトだけが言語能力を持つことに注目するとき、そして言語が「違う」ものを「同じ」と見なすことで成立したと考えるなら、まさに「違う」が「同じ」になったとき、それこそわれわれヒトが誕生した瞬間なのかもしれない。

(二〇二一年二月)

𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑏𝑦 𝑦𝑜𝑟𝑜𝑚𝑎𝑛𝑖𝑎𝑥

養老先生に貢ぐので、面白いと思ったらサポートしてください!