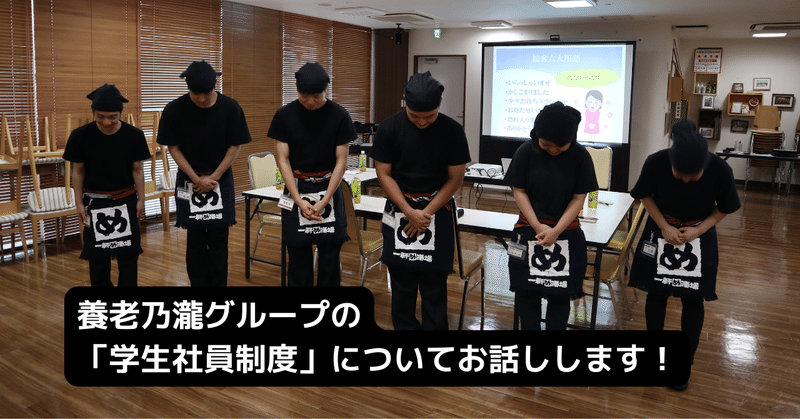

養老乃瀧グループの「学生社員制度」について【代表よもやま話⑧】

いらっしゃいませ!

養老乃瀧株式会社代表・矢満田敏之(やまだ・としゆき)のコラム。第8回のテーマは「学生社員制度」。社会貢献活動の一環として、長年続けている独自の採用制度です。

ぜひ、最後まで読んでみてください!

■1976年から続く独自の制度。

当社のユニークな採用形態に「学生社員」があります。

学生社員制度は「若者の学業支援」を目的に、社会貢献活動の一環で1976年から続いている採用方法です。「学生としての立場を最優先にしながら、弊社の社員として様々な職場で仕事に励んでいただく」というものです。

高校卒業後、2年制以上の学校へ進学を希望する方を「学生社員」として採用。学生社員は大学や短大、専門学校に通いながら、養老乃瀧の「正社員」として勤務していただくことになります。

具体的には、接客・調理のアシスタントスタッフとして働いていただきます。もちろん学業優先ですので、授業の時間に応じて勤務シフトを組むことができます(原則5時間勤務)。

また寮を完備するなど、福利厚生制度も適用。さらには学校の授業料支払いのための社内貸付制度もあります。そして、卒業後の就職は自由。特に制約はありません。

なぜ、この仕組みがあるのか。

もちろん社会貢献活動という側面はありますが、私達のような飲食業の会社にとって、人材は何より大切な資源であることが一番の理由です。

■居酒屋はまさに「ピープルビジネス」

コロナ禍で店舗の休業や営業時間の短縮を余儀なくされ、飲食店は舵取りの難しい状況が続いてます。

居酒屋は言うなれば「密をつくってナンボ」の商売ですから、ますます厳しい状況です。毎日決まった営業時間に開店することが当たり前と思っていましたが、その当たり前ができない。その現実を突きつけられると、どうしてもフラストレーションがたまってしまいます。

長期化するコロナ禍にあって、当社で働くスタッフ達も大変つらい思いをしています。残念ながら、この仕事から離れる人も出てきてしまいました。一緒に働く仲間がいなければ、お店の営業することはできません。

飲食業は「ピープルビジネス」と言われます。飲食業において人材育成は永遠のテーマ。繁盛店には必ず、そこでレベルの高い仕事をこなす人材がいるものです。

特に居酒屋はお客様との距離が近い商売。よけいにそうだと思います。

養老乃瀧グループ各店にいらっしゃるお客様の平均滞在時間は、約2時間です。この間、お客様は繰り返しオーダーをされますので、都度、従業員と接点を持つことになります。その時にアルコールの力もあって、お客様と従業員の会話が盛り上がることもしばしば。

つまり、居酒屋はまさにピープルビジネスそのもの。そして当社にとって、従業員の採用と教育は永遠の経営課題なのです。

■背景にあるのは、創業者の勉学への想い。

当社がなぜ、このような採用を行っているのか。それは創業者の故・木下藤吉郎の勉学への想いがあります。

木下藤吉郎は1932年、12歳の時に出稼ぎに出て、18歳で当社を創業しました。中学校に通うという選択すらできない家庭環境にあったため、勉学への強い憧れと執着があったようです。

そのような思いを背景に、学生社員制度はスタート。すでに半世紀近くが経ち、これまで約1100名を社会に送り出してきました。

今後、この制度をどうアップデートしていくか。それもまた、重要なテーマになるでしょう。

現在、飲食店業界にとって最大の課題は「人手不足」。ただ待っているだけでは、ピープルビジネスの核となる優秀な人材を確保することはできません。もちろん学生に限らず、より多彩なバックボーンにフォーカスして、少しでも優秀な人材を発掘していく必要に迫られています。

そのために私達は、ある団体と組んで新しいプロジェクトを立ち上げました。その名も「働くママ笑顔応援プロジェクト」。

次回はその話をしたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?