”コクーン歌舞伎”という現代劇ーー「夏祭浪花鑑」@シアターコクーン

3度目の緊急事態宣言ーー発令しては解除して、また発令して延期して…で今がもう何度目になるのかイマイチあやふやになってきた。今回は日本、特に東京の文化施設に携わる人々は発令前から戦々恐々とし、発令されればされたで一貫性に欠ける内容に振り回された。「緊急事態宣言」を発令しながら「規制を緩和する」という矛盾を誰もが分かっていながら、自身の携わる業界(仕事)が止まらぬよう、政府・都の発表内容から事業を継続・再開するための”お墨付き”を探した。施設の休館、催事の中止を発表するところがある一方で、緩和に基づき再開・実施をするところも出る、昨年から続くコロナ禍において最もチグハグな状態となった。

そんな荒れに荒れた状況の中、5月12日、1つの舞台が幕を開けた。bunkamuraシアターコクーンで開催される歌舞伎公演、その名も”コクーン歌舞伎”だ。今回の演目は『夏祭浪花鑑』。団七九郎兵衛が金に目が眩んだ舅・義平次を殺害する場面が特に有名だ(※朝ドラ『おちょやん』の前半で、御寮さん(篠原涼子)の元恋人・早川延四郎(片岡松十郎)が舞台で演じていた場面)。殺害後、遠くから聞こえる祭の囃子にハッとした団七が、その声に紛れて現場から立ち去っていく。田舎の土臭さ、夏の暑さ、祭の熱気…そうした様々な空気が入り混じってむせるような舞台の中で、様式美に溢れた殺しの場面が繰り広げられるのが、本品が人気となる理由だろう。

1.コクーン歌舞伎とは

作品の感想に入る前に、「そもそもコクーン歌舞伎って何?」という人はこの章を読んでもらえれば概要が分かるだろう。知っている人は割愛いただき、もしくは誤りがあればご指摘いただきたい。

演出家・串田和美と十八世中村勘三郎がタッグを組み1994年に誕生したコクーン歌舞伎では、古典歌舞伎を一から読み直し、現代に重ね合わせて演出する斬新な手法で次々と話題作が生まれました。

浪花の市井の人々を描いた『夏祭浪花鑑』は、コクーン歌舞伎で過去1996年、2003年、2008年に上演している人気演目です。また、アメリカやヨーロッパでも上演されるなど、時代、文化を問わず愛されてきました。そして今年5月、世界を席巻した伝説の舞台が13年の時を経て、今、原点から新たなる道へ走り出します。 (『夏祭浪花鑑』HPより)

18世中村勘三郎(1955-2012)が、今回主演の団七役を務める中村勘九郎、団七の女房のお梶役を務める中村七之助の父親である。父親である18世勘三郎が立ち上げたこの公演を息子二人が受け継ぎ、また今回は勘九郎の次男である長三郎も出演するということで、親から子へ綿々と受け継がれていることが、歌舞伎ファンにとっては胸アツだ。

コクーン歌舞伎の魅力は何と言っても「古典作品を現代の演出で再構築」するところだろう。これまで、『東海道四谷怪談』『三人吉三』などの古典作品を、串田の演出によって現代性のある舞台に仕立て上げられる。物語のあらすじや、見せ場となる歌舞伎の見得などの「型」は古典の様式を踏襲しつつも、舞台セットや仕掛けはコクーンという劇場に合うように工夫が凝らされ、芝居のリズムやテンポなどは現代の私たち(歌舞伎に馴染んでいない人)が初見で理解できるように直されている。歌舞伎ファンにとっては「この古典作品がどうアレンジされるのか」という楽しみがあり、歌舞伎を知らない人にとっては「一本の現代劇」の感覚で観ることができる舞台だ。

2.初めてのコクーン歌舞伎、初めての『夏祭』

今回観たいと思ってはいたが、当初のチケット販売時にタイミングを逸し取れずにいた。仕方ないと諦めていたところ、緊急事態宣言の発令によって遠方の方など観劇を断念された方のチケットの戻りや譲渡の情報がtwitterで散見されるようになった。見つけた投稿に2件程返信するも、やはり人気公演とあって既に譲渡先が決まったとの返事。「戻り&譲渡でも無理かぁ」と本格的に諦めようとしていたところ、また新たな譲渡の投稿をtwitterで見つけ、飛びつくように連絡をした。そうして図らずも公演初日となった5月12日(水)の夜の部のチケットを手に入れることができた。

『夏祭浪花鑑』という演目も映像で一度観たことがある位だったので、今回が初めてのコクーン歌舞伎、初めて生で観る『夏祭』となった。

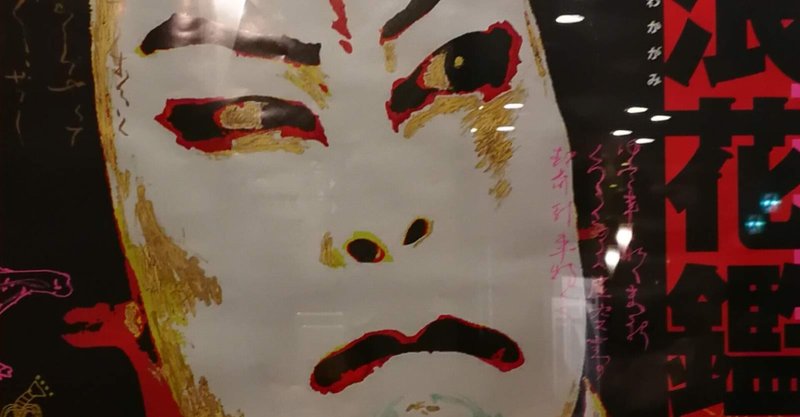

入場口のロビーに掲げられたコクーン歌舞伎の幟。おお、遂に来たぞ…

今回の舞台はなるべく早くに入場することをお勧めする。というのも開演10~5分ほど前から舞台上では芝居が始まるからだ。もちろん、本格的なストーリーが始まる訳ではない。舞台には大坂の町の様子を表したセットが組まれていてるのだが、開演数分前からその舞台上を町人や長唄・三味線を持った方々が行き交うのだ。特に何かが起こるという事ではない。”大阪の町の日常”として夕暮れ時の時間が淡々と過ぎていく(私が観たのが夜の部だから夕暮れの設定だったのだろうか?昼と夜の部で照明を変えていたら面白いな)。お客さんも最初は「あれ?」と思って注目するが、演出の意図を理解すると、自分たちの観劇準備に取り掛かるなどそれぞれの世界に戻る。舞台と客席で並行して江戸時代と現代の「日常」が展開されているのが面白かった。(本来ならなら本筋として入る予定だった部分を、コロナによる時間短縮などの兼ね合いで開演前の演出に直したのだろうか?だとしたら不幸中の幸いと言うべきか、結果的に魅力的な演出になっている。)

そしていよいよ開幕という段になると、出演者全員が舞台中央で円陣を作り、神主が舞台初日の成功祈願を行う。それまで”江戸時代の大坂の日常”として見ていた観客としては、その虚実入り混じる展開も面白く、また幕を開けることの重み、お芝居ができる(観ることができる)喜びを、出演者と共有させてもらった気がした。あぁいよいよ始まる…。

3.『夏祭浪花鑑』とはどんな作品?

幕が開くと、笹野高史さんが黒子兼口上役として、物語の背景となる部分を説明していく。ここも既に内容を知っている方は飛ばして構わない。

血の気は多いが義理人情に厚い団七九郎兵衛(勘九郎)は、とある喧嘩が原因で牢に入れられていたが、国主浜田家の諸士頭・玉島兵太夫の尽力で解放され、女房のお梶(七之助)、息子の市松(長三郎)と再会する。後日、団七は恩人である兵太夫の息子・磯之丞(虎之介)と、その恋人・琴浦(鶴松)の仲が悪人によって引き裂かれようとしていることを知る。そのため団七は、兵太夫にゆかりのある一寸徳兵衛(松也)と、その女房のお辰(松也)、釣船の三婦(亀蔵)らと協力して助けようとするが、団七の義父・義平次(笹野高史)だけは彼らの義侠心を踏みにじる。夏祭りの夜、散々に悪態をつく義平次に必死に耐えていた団七は…… (『夏祭浪花鑑』HPより)

この作品において見どころとなるのは次の4つだ。

①団七九郎兵衛と一寸徳兵衛の兄妹の契り

②老いた三婦の義侠心と、徳兵衛の女房・お辰の意気地

③団七による舅・義平次殺し(通称:泥場)

④親殺しの罪人となった団七を救おうとする徳兵衛(蚤取り場~立廻り)

①は牢から出た九郎兵衛が徳兵衛と出会い、最初は喧嘩となるものの妻のお梶が中を取り持ち兄弟の契りを交わす場面。この契りが後々にドラマを生む。契りを交わす件だが、普通なら互いに腕を切ってその血を飲むのだが、団七がわざわざ傷をつける必要もないと言い、着ていた浴衣の片袖を引きちぎる。互いにちぎった片袖を交換して兄弟の契りとする。以前映像でこのシーンを見た時、「サッカーでユニフォーム交換する感じだな」と思った(笑)「一度拳を交えたら友達だぜ!」的なノリが江戸時代にあったと思うと可笑しい。(本作は厳密には「喧嘩して分かり合えた」という事ではないのだけど、喧嘩した者同士が仲間になるという意味で)

②は、色々あって殺害の罪を犯した磯之丞と、恋人・琴浦を匿う三婦(さぶ)夫婦。その家に徳兵衛の女房お辰がやって来ると、三婦の妻・おつぎがお辰に磯之丞を預かってほしいと頼み、お辰は快諾する。しかし三婦は、若く美しいお辰に預けて磯之丞と万が一の事があってはいけないので預けられないと拒む。するとお辰は、自分の顔に熱い鉄弓を当てて傷を作り、「色(美しさ)」を捨てて意地を通すという場面。現代の感覚からすれば「わざわざ自分の顔に傷をつけて、そんな厄介事抱え込みたくねー」と思うが、そこは”命よりも面子が大事”という世界なのだ。その心意気に感心した三婦は安心して磯之丞をお辰に預ける。

その後、三婦が悪者を追払いに家を出ると、団七の舅の義平次がやって来て団七の使いと偽って琴浦を駕籠で連れ去る。三婦が団七と徳兵を連れて戻ると、おつぎから聞く義平次の話に覚えのない団七は、舅が敵方に琴浦を引き渡そうとする企みに気づき、大急ぎで義平次の後を追う。

③は本作の最大の見せ場である舅殺しの場面。団七の舅・義平次は金欲しさに、団七にとって恩人の息子の恋人である琴浦を、敵対する者に引き渡そうとするが、団七が必死にこれを阻止する。団七の説得で義平次は琴浦の引き渡しを断念するも、団七にこれでもかと悪態をつく。舅の言葉に耐え忍ぶ団七であったが一瞬刀に手をかけてしまい、それを見逃さなかった義平次は「斬ってみろ」と団七に詰め寄る。最初は謝り宥めようとする団七であったが、揉み合う中で不意に義平次を傷つけてしまい、「人殺し」と喚く義平次を遂には殺すのだった。そうして死体を泥田に沈めると、祭の喧騒に紛れて立ち去るのであった。

④では、親殺しという重罪を背負う団七の下に、兄弟分の徳兵衛が来る。徳兵衛は義平次の殺害現場に団七の雪駄があったことから、義平次殺しの罪を替わって引き受けようとするが、団七は取り合わない。この時の2人のやり取りでは「蚤」が重要なキーワードになって来る。徳兵衛が「蚤とった」と大声で叫び、罪を犯した団七を蚤に見立て「高く飛べば(捕まらない)」と逃げろとほのめかすも、団七は「高く飛ぶから見つかる。じっとしておく方がよいのに」と応えるばかり。仕方なく徳兵衛はわざとお梶に不義をしかける。三婦が間に入り団七とお梶は離縁、団七は舅殺しの罪から救われる。しかし捕手が乱入し、捕縛を買って出た徳兵衛は屋根上で団七を捕えるが、縄の代わりに追ちのびるための路銀を首にかけてやる。

4.団七を追い詰めたもの

今回この記事で最も書きたいことはこれだ。通称泥場と呼ばれる団七の舅殺しの場面。この演出が従来の古典の手法と大きく異なり、またそれに伴ってか、団七を勤める勘九郎の演技がとても印象的だったので、この場面ついて掘り下げたい。

以前映像で本来の歌舞伎公演での本作を見た際、この場面の印象は「正義(道理)の心の強い団七が、金のためなら義理などお構いなしの意地汚い舅を殺す」という広い意味での「勧善懲悪」モノだと思っていた。「正義VS悪」という勧善懲悪の対立に、舅と婿という関係が付与されたのが、この場面だと思っていた。しかし、今回のコクーン歌舞伎では全く違う印象を受けた。

結論から言うと、団七を追い詰めたのは義平次の悪態(悪、不道徳)ではなく、「(義理の)親に逆らってはいけない、親との関係を悪くしてはいけない」という「道徳」なのだ。

この殺しの舞台となるセットは、裏長屋の田圃道。舞台の中央には沼の池、上手には井戸がある。本来の歌舞伎なら沼の土手もしっかり作られるのだが、今回はこの場面を象徴する沼と井戸のみ。照明は一旦は舞台手前に等間隔で蝋燭が並べられ、物語のハイライトである殺しの場面のムードを作る。背景はバックに空の写真が写され、これが団七と義平次が琴浦を返す返さないで揉めている内に、照明の変化で夕暮れの茜空となり、次第に日が落ちる。その日が落ちるに従って、団七と義平次のやり取りにも暗雲が立ち込める。義平次から琴浦を戻したいばっかりに団七は「今手元に30両の金があるから、それをやるから琴浦を返してほしい」と嘘をついた。その取引に応じた義平次だが、琴浦を返した後、それが嘘とわかると散々に団七をなじる。団七は義のためとは言え舅に嘘をついた後ろめたさもあって、義平次の言葉に反論はしない。土下座をして詫びるところに尻を向けられようとも、なるべく穏便にことを済ませようと必死でこらえる。

一瞬刀に手を掛けたことを見咎められ、「斬れるものなら斬ってみろ」と挑発され、それでも堪えた団七であったが、刀を挟んで斬る斬らないの押し問答の中で義平次を刀で傷つけてしまう。すると「人殺し」と喚き出す義平次に、とうとう団七の張りつめていた糸がプツンと切れる。殺すつもりなど毛頭なかったが、散々に言われ、どうであれ義平次を傷つけてしまった。義平次も「人殺し」と喚き続ける。「こうなったらもういっそ‥‥。」団七は義平次を殺すため髪を振り乱し、逃げる義平次を捕まえ地面にねじ伏せ、遂には殺すのであった。この時、いつの間にか背景は黒幕が敷かれ舞台にいる団七と義平次という二人の人物、その二人を照らす面明りの蝋燭とサーチライトのみとなる。特にサーチライトの強い光によって、バックの黒幕に殺す団七、殺される義平次の影が大きく映し出されるのだが、この二つの影がよりこの場面の恐ろしさを際立たせる。それぞれの身体の奥にある感情、団七の怒り、苦しみ、哀しみ、憎悪…義平次の死に対する恐怖、一線を超えさせてしまった後悔、助かりたいという浅ましさ……身体には収まりきらない膨れ上がった感情がそのまま映し出されたかの様に、2つの影は体そのものよりも大きく、そして暗く、それぞれの背後に浮かび上がる。

「ああ、これは現代劇だ...今の私たちの問題だ…。」

そう思った。背景が黒幕になった事で、それまでの「江戸時代」「大坂」「恩人への義理」といった文脈から切り離され、一人の舅と一人の婿という、今の時代にも当然ある人間関係の”象徴”へと変化した。

歳を取って言いたい放題言う老人。すべての老人がそうだと言うつもりは当然ないのだが、自分の父親の事を考えても、歳を取るにつれて頑固になったり極論を言ったり…平たく言えばふてぶてしい時があり、「お父さんってこんなに厄介だったっけ??」と困惑する時がある。何と言うか「恥」という概念がなくなった感じがする。そして「子に対してはどんなことを言っても許される」という尊大さが露骨になる。

一方で、”子”の方は歳を取るにつれて分別がつく。小さい頃、若い頃は親にも歯向かったり偉そうな態度をとることがあっても、大人になれば、相応の分別がつき、親の面倒を見る立場になる。こういう図式化はあまり良くないだろうが、端的に言えば精神的(分別をわきまえる、状況に応じて自身の感情をコントロールするという意味)で、初めは「親>子」だったのが、次第に「親<子」になる。これは自然の摂理だ。

しかし「親>子」の時は、儒教的立場(道徳観)も「親>子」であるので問題ないが、「親<子」となった時に、儒教的立場は変わらず「親>子」なのでねじれが生じる。団七はこのねじれの板挟みなっていた。

時代を超えて「子」の象徴としての団七は、「親」の象徴である義平次の見苦しいほどの悪態に追い詰められる。しかし、ここで「追い詰められる」状況に陥るということは、団七の逃げ場を塞ぐ壁がなければならない。義平次という要素一つでは追い詰めることができないのだ。仮に、ある方向から攻撃を仕掛けられた場合、それから逃げるなら逆方向に逃げればいいのだ。逆方向に逃げることができるなら「追い詰められ」はしない。しかし団七は追い詰められた。

なぜかーーそれは逆方向の位置に壁があったからだ。壁があるから逃げることができず、迫って来る攻撃を受けざるを得ないのだ。そして、その壁こそ先述の通り「親には逆らってはいけない、親との関係は良好でなければいけない」という道徳であったのだ。その壁さえなければーーつまり団七が舅である義平次に言い返したり絶交を申し渡したりすればーー団七は殺したりはしなかっただろう。話にならないと思った時点で和解するのを諦め、その場を離れれば良かったのだから。しかし団七がそうしなかった、できなかったのには、根底に純粋なその”道徳心”があったからだ。心に”清らかな道徳”があるが故に、その手は親殺しという”不道徳な罪”で穢れるーー何という皮肉だろうか。

今回の作品の中で、歌舞伎の殺しらしい様式美に溢れた勘九郎の姿ももちろん魅力的だったのだが、それ以上に胸を打ったのがこの耐えに耐え忍ぶ時の勘九郎団七の情、分別の姿だ。だからこそ上記のような感想を持つに至ったし、続く殺しの場面の凄惨さが一層哀しく、美しい。この哀しさとは、逃れることができなかった運命にその身を堕とす哀しさであり、美しさとは、一見「殺す」という強者の立場に居るように見えるが、実は「親に逆らうなという道徳」と「その道徳を盾に攻め立てる義平次」の両者に板挟みになる「弱者」であるという構図であったと示す演出の美しさだ。

そうして、全てが終わった後、祭に紛れて立ち去る場面だが、今回の演出では、舞台奥の搬入口の扉が開き、そこから突如として大勢の祭に騒ぐ人々が舞台に溢れかえる。扉の先には渋谷の実際の街が見えている。団七はその群衆に紛れながら、舞台の奥へと進んでいく。そして踊る群衆と共に渋谷の街に消えていく。まるで吸い込まれるように…。

この舞台奥の搬入口を開く手法はコクーン歌舞伎ではお馴染みのようだが、上述のような感想を抱いていた私には、キャッチーな演出というだけでなく、現在のこの世界の片隅で起こりうることとして、トドメのように強烈に胸に刺さった。

5.現代における歌舞伎の意味

歌舞伎では主人のために自らの子供を犠牲にする物語もあり、そうした作品を説明する中で枕詞のように「現代の私たちでは考えられないが」というような文言がつく(私も使ったが)。もちろんそうなのだが、歌舞伎に馴染んでいない人に誤解してほしくないのは、だからと言って「今の私たちに共感できるものがない」という訳でないということ。社会の様相(制度、文化風俗)は大きく変わっており、江戸時代と共通する方を探すのが難しい位だが、人間の有様というのはそう変わっていない。金や欲に溺れる者がいる一方で、正義に厚い者もいる。仕事(プライド)と家庭での狭間で揺れるなど、細かな事象は異なれども、その奥にある人間の性、感情、美しさ、醜さといったものは大差ない。歌舞伎という演劇は、派手な見得をするのが目的の芝居ではない。そうした見得はあくまでも表現手法のひとつであり、そうした技法の奥には、「心」の表現がある(歌舞伎では「肚(ハラ)」などと言う)。そういう意味では現代の演劇と何ら変わらないと言ってもいいかもしれない。

ストーリーや表現様式は歌舞伎独自のものが多くあるが、その根底にある「人間を描く」という部分も歌舞伎はちゃんと持っている。むしろ400年経って、社会も文化も一変した中でも残っているだけの、何と言うか…貫禄があると思う。貫禄とは何も”お高くとまっている”という事ではなく、どっしりと構えた余裕…いや余裕とは違う…覚悟だ!そう、日本のエンタメを、”舞台芸術”を作り続けてきた自負、作り続けていく覚悟としての貫禄だ。そこはやっぱり伊達じゃないなと思う。それが今回のコクーン歌舞伎のように、渋谷のど真ん中という歌舞伎にとってはアウェーな場所でも、ドスンと重みのある芝居を見せることができる所以だろう。

twitterの投稿を見る限り当日券なども出ているようなので、ぜひ渋谷に足を運ぶことができる方、特に歌舞伎には馴染みがないという方は行ってみてほしい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?