薄紅は祈りの色【前編】

※以下の作品はフィクションです。また、自傷行為についての描写がありますが、行為を推奨するものではありません。

薄紅は祈りの色【前編】

(自動的なものってあるでしょ)

例えば、トラムが定時運行することだったり、学校の席に着いたら教科書が挨拶することだったり、放課後に温室のスプリンクラーが作動することだとか。

(だから、これもきっと自動的なこと)

カナタから『たすけて』ってメッセージが来たら、おうちに帰るのとは別路線の停車場で待つことは。そう思いながら、スイールは今しがたやってきたトラムに乗った。

『定期権区間外です。降車時に料金をお支払いください』

パンクバンドの叙情的なスクリームに電子音声が無遠慮に割り込む。スイールはヘッドホンの外側を二回タップして警告をキャンセルした。汎用端末に楽曲データも定期権コードも一緒くたに入っているから、こういうことになる。ついでに送金口座も同じ端末に紐づいている。清算用ゲートをくぐりさえすれば、そこから料金分の数字が引かれることだろう。

外側のラインと同じ、真っ赤なベンチシートは進行方向に対して水平に九十度回転している。座ると向かいの窓から、校舎が見えた。他のビルと変わらない薄青い建築フォームで建てられているが、壁とも屋根ともつかない建築材は巻貝のように天井に向かってねじれている。

ここでは巻貝は沈思黙考を表す。学び舎に相応しい意匠。つまりは、どの層にもある普通の公立校ということだ。だからこそ、先週、九層まで下る途中に見た電飾で飾られたよその学校を、スイールは容易く思い出せた。

淡く光る天井に遮光フィルムを張り巡らせ、ストリートを緞帳で区切り、常昼の世界に文字通りの夜の帳を降ろしたのだ。夜のオマツリのために、カナタは光るヘアピンまで作ってプレゼントしてくれた。あの赤と金色の鮮やかさを、スイールは覚えている。

どんなデートにも終わりがある。日付変更前の最終発車のトラムに二人で乗り、スイールは先に降りた。明るい十二層で一人で眺めたヘアピンはひどく色あせて見えた。

今、目の前で床に広がる赤い液体のように、どす黒い訳じゃなかったけれど。液体は、それがただの絵の具じゃない証拠に、床からは濃厚な生き物の匂いがした。その匂いで、スイールは思い出の中から帰ってきた。ここは、カナタの巣だ。単身者用狭小集合住宅のことをそういう風に言うらしい。

カナタはソファベッドの背の裏に凭れて床に座っていた。彼の軽く握った拳から真っ赤な血液が溢れている。肘から指先まで赤黒く染まってはいるが、それはちゃんと手首と繋がっているし、肘や肩に続いていた。失神しているのか、ただ単に眠っているだけなのか、瞼を閉じている。あるいは。

カナタの赤い腕を見る度に、スイールの背中は冷たくなる。スイールは散らばった血液を巧妙に避け、ヘッドホンを通学鞄につっこんでから、部屋の隅に置いた。幸い……なのかどうかわからないが、少なくともその辺ならば、鞄が汚れることはなさそうだ。

「カナタ、カナタ」

跪いてカナタの肩を揺すってみる。くたくたのシャツ越しでは人の体温は計りかねた。ただ、肩に触れた瞬間、ふうっと息を吐く感触があった。どうやら、生きてはいるみたい。

「起きて? ねえってば」

「ぐ……ぅう」

「救急車呼ぶ?」

「いやだっ」

では、これは自分でやったということだ。この血溜りも。メッセージも。どちらが先かは判らなくても。

(自動的、ね)

何かの呪文のように念じたら、背中から冷や汗がひく感じがした。スイールは拳を握った。目を瞑って深呼吸。少し白くなった爪を見たら、覚悟できた気がする。

ランダムカットを施したカナタのシャツの袖には赤い斑点が不揃いに散っている。そこに触れないよう注意を払ってスイールはカナタを抱きあげた。肩を貸してやって四歩、カナタはソファベッドに沈んだ。そういうデザインに見えなくもないドット柄がだらりと床に投げ出される。

「心臓より上に置いた方がいいんじゃないの?」

「そう……?」

カナタにはもう、そこまでする元気もないようだ。スイールはドット袖をつまんだ。斑点は増えたり広がったりしていない。結構な時間が経っているみたいにみえた。せめてそれを肘掛けに引っ掛けてみる。カナタは特に嫌がる素振りは見せなかった。それどころじゃないのかもしれないけど。

「ちょっと待ってて」

こんなのは一度目二度目じゃない。水回りから雑巾代わりに使っているくたくたのバスタオルを何枚か調達して、一番大きいのは血溜りの上に被せて半ば目隠しに。ソファと並ぶガラステーブルの下からは救急箱を。

ここはひと部屋きりのベッドルームを無理やりカーテンで仕切っている。学校の保健室みたいだけど、カナタが刺繍を入れた布を垂らしてあるせいで、スイールはそこほど無機質さを感じない。色糸製の星降る植物園の向こう側を、二人でアトリエと呼び合っている。

「ワオ、ヮァォ」

スイールは息を呑んだ。カーテンの向こう側ではスイールの形をしたDIYトルソーは、今、PVC製のドレスを着ている。――透明で分厚いビニールにカナタが油性マーカーでパターンを引いた。その裏に二人で寄ってたかってホログラム・ラメたっぷりのクリアなネイルカラーを施した。二人とも有機溶剤の香りにクラクラしていた――。

仮縫い、という名前の下で、ホットグルーで繋ぎ合わせた虹色ドレスにも血飛沫が散っている。よく見れば床には点々と血痕が連なり、リビング――と呼び習わしているカーテンのこちら側――に続いている。どうも切った現場はあっちらしい。

スイールには、カナタが故意にドレスに血の花を咲かせたかったように見えた。衝動なのか、デザインなのか、それともどちらでもないのか。ちょっと判らない。

カナタはスイールの服しか作らない。身に纏うにはだいぶ勇気のいる仕上がりになっている。

(自動的、自動的)

声にはしないで唱えてから、ざっと床を拭う。そして救急箱を開ける。中は満杯で使った形跡がない。メディカルコットンも化膿止めジェルもスイールが用意したのに。キチネットで洗面器にちょっと熱いくらいのお湯を汲む。洗面器をガラステーブルに揃えた治療器具類の多さに、額の裏側が痺れるような不安が募る。

「あたしが来なかったことなんかないでしょ?」

スイールは努めて明るく言った。カナタは血の気が引いた顔をして、ソファベッドに横たり、自身を掻き抱くように腕を組んで微睡んでいる。殆ど独り言に近かった。

血まみれの腕を洗い始めるとカナタは眉間に皺を寄せた。

「しみる?」

スイールの半ば謝罪のような問いに、カナタが瞼を閉じたまま頷いたように見えたのは、ただ単に船を漕いだだけかもしれない。

(これって正しい治療行為なのかな……?)(あたし、ただの学生なのに。健康委員ですら、ない)(下手なことして怪我が悪化したらどうしよう)

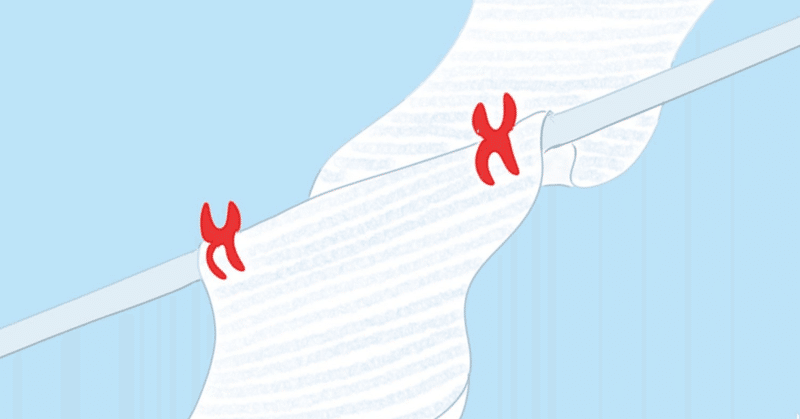

包帯の巻き終わりの端っこをテープで止める。一番最初に見た、ティッシュとマスキングテープのカナタ流よりはさすがにましだとは思うけれど、それでもまだドキドキしている。素人なりの治療を終えた腕を胸に載せる頃には、カナタは色濃い隈を浮かべて瞼を震わせ、寝息を立て始めた。

巣は生活に必要な色々なものを省略している。ひと一人立って座るのがやっとの、バスタブすらないシャワーブースは何故かトイレも兼ねていて、そこを水浸しにするわけにもいかない。(血まみれになってたのは先月だっけ)

洗面台を兼ねたキチネットのシンクに繋がる水道は、出るか止まるかの水流制御しかしない。センサーに裏拳をあてんばかりに近づけたところで、水の勢いは変わらない。眉間にかいた汗の形が判るくらいにゆっくりだ。

(カナタの生活の面倒は、お父様が見てるでしょ)

ようやく溜まった水に洗剤を溶かすと薄く細かい泡が立った。そこに血染めバスタオルを沈める。

(病気や怪我はお医者様にかかってる)

泡は赤黒く汚れたところにだけまとわりついていく。

(なら、あたしは? なにか役に立ってる?)

泡はシュワシュワと、幽かな音を立てながら弾けていく。

(家族でも、メディカルスタッフでもないじゃない)

どんな機序でそうなるのかは、知らない。でもバスタオルは粗方きれいになった。緩く絞って洗濯バスケットに放り込む。

(何もできないわけじゃない。けど、祈りしかない)

人の血液が混じった洗濯汚水はピンク色をしている。オマツリで飲んだサンセット・ソーダにも似た鮮やかさ。シンクの栓を開けると、渦を描いて排水された。また水を出してだらだらとシンクを濯ぐ。

(お願い、カナタをどこにも連れて行かないで)

誰に、あるいは何に祈ればいいのかもわからない。

この不安もやるせなさも、家に帰って食卓を囲み、パパやママとお喋りして、きょうだいたちと笑ったり叫んだりすれば、確実に解消される。

他の誰でもないあたしに『たすけて』って言ったカナタを放って。

ここには彼一人しかいないのに。病に伏せているのに。

ああ、壁に貼り付けた鏡面シートの中にまつ毛潤す女子がいる。

【後編】

これはなんだったんですか

2021年の逆噴射小説大賞に応募した作品『薄紅は祈りの色』の全文前半です。

応募作からだいぶ改稿しています。

フィクションです。思ったより長くなりましたので前後編に分割します。

冒頭800字は2次選考を通過しました。ヤッタネ!

また、この作品は以下の作品と世界や登場人物を同一にするものです。

併せてお楽しみください。