2023年5月11日 朝日新聞取材の現場レポート

こんにちは。横尾ゼミ一期生の宇野です!

雨に濡れた紫陽花が一際美しいこの頃、みなさんはいかがお過ごしでしょうか?

先日、朝日新聞による横尾先生へのインタビュー取材がありました。

その裏側についてレポートしたいと思います!

取材の裏側

今回の取材内容は、横尾先生のインドでのプロジェクト—「家庭の調理燃料の選択におけるリスク認識」についてです。

簡単に研究内容を説明すると、薪を燃やして料理をすることが多いインド東部のコルカタ郊外の17の村の家庭にインタビュー調査を行い、薪調理による健康被害リスクの理解度を調べるものです。

結果によると、調査に応じた大多数の人はガス調理よりも薪調理の方が目や呼吸器に悪影響を及ぼすことを理解していました。

研究の紹介を読んで、調査方法や分析手法などの詳細が気になる方は以下の研究論文と取材記事のリンクをクリックしてください!

研究論文タイトル

“Subjective risk belief function in the field: Evidence from cooking fuel choices and health in India”

出来上がった取材記事はこちら

取材の現場にお邪魔させていただいた際、朝日新聞の記者の方は、「人々の主観によって左右されるリスク評価をどのようにして客観的に把握するのか」という点に興味があるように感じました。

先生は当時、あめ玉を使って主観的リスクを尋ねて、数値化しました。

例えば、「薪調理を1ヶ月続けた時、どれくらいの確率で健康被害が出ると予想するか」という質問に対し、必ず症状が出ると思うならあめ玉10個を、全く症状が出ないなら0個を出してもらうという方法で客観的にリスク評価をしてもらったらしいです。

「なぜあめ玉を使用したのか?」という記者の方からの問いに対して先生は、「価値あるものだけど、もらえるかどうかギリギリのラインを攻めることができるものを使った方が真剣に考え、質問に答えてくれるから」と返答されていました。

今回の取材で気づいたことは、やはり研究対象のフィールドで調査を実施する際は、注意しなければならない事柄が大変多いということです。

質問用紙を各家庭に配る際、誰が配るのか、どのようにして住民にアプローチするのかなどを考慮しつつ調査を進めなければ、ヒューマンエラーにより結果が大きく左右される可能性もあるのです。

私は、現地の文化やコミュニティーの特徴を把握した上でデータの収集を行う必要があると感じました。

フィールドワークの難しさはここにあると思います!

おわりに

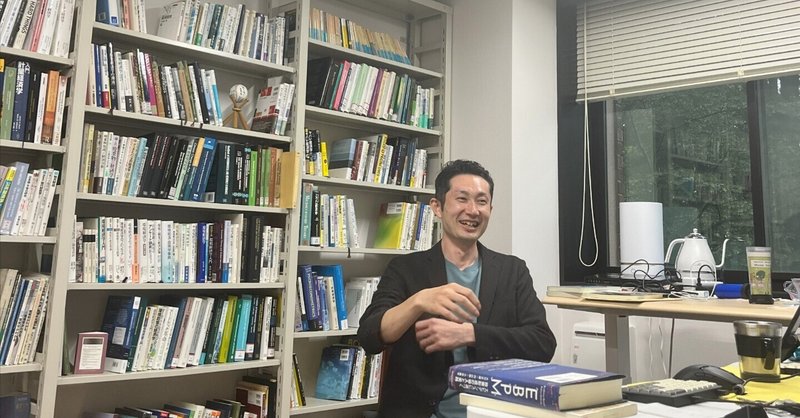

最後に余談ですが、取材が終了し写真撮影に入ったとき、横尾先生は身長を聞かれていました。

その際、「いつも聞かれるので面白い返しをしたいと思っているのですが、なかなか思いつかないんですよね。」と答えていました。

これは先生から大喜利のお題が出たことになりますね。

せっかくの機会なので、私が答えてブログを終えたいと思います!

お題「横尾先生が1001回目に身長を聞かれた時の回答とは?」

答え「うまい棒17個を縦に重ねたときの高さ」

面白い返しって難しいですね(笑)

以上、取材の現場レポートでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?