【復刻記事】GEM ダイヤモンド号 ~高度成長期が生んだ魂のピンセット~ (その3)

※本記事は2017年5月初出のブログ記事を、著作者自身が再編集、noteにて再アップしたものです。

◆GEM(ゼム)の工具とは?

では、次に「GEM (ゼム) の工具」について考えてみましょう。実は、GEMブランドに関する記述は、ムラキ社史の中でも記述はごくわずかで、全体像をつかむのは容易ではありません。社史の年表によれば、1950年(昭和25年)に「ゼム印旋盤を一手販売」と、僅かな記述があるだけです。これが指すものは、戦中に設立した子会社の第一精機で製造した旋盤のことだと思われますが、社史には「第一精機で作った」とまでは書いてありません。また、当時は「ローヤル時計工業協同組合」のように、第一精機の他にも傘下に多くの中小下請け工場があったようです。村木時計店の事業が製造ではなく卸売中心であったことも考慮すれば、おそらくGEMブランドそのものは村木時計店が企画プロデュースしていたものの、実際の製造は、企画や商品に合わせて複数の下請、あるいは提携工場が手掛けていたものと推察されます。

分かりやすい例では、GEMブランドの中でも比較的見つけやすい、ポンス台(時計修理用のタガネセット)が挙げられます。これらは、現在でもネットオークション等で定期的に見かけます。ところが、このポンス台に関しては、同じGEMブランドの物でも、かなりのバリエーション、というか微妙な仕様の違いが確認できます。その一方で、それらを他社ブランドのポンス台と比較してみると、時として台の形からタガネの組み合わせ、収納ケースまでほぼ同一で、ブランドロゴだけが違う…、という場合も散見されます。これを素直に解釈すれば、ポンス台、タガネ、木箱を専門に作る工場が別々に存在し、それらに対して、村木時計店を含めて複数の会社がOEM生産を依頼していたと考えられます。

一方で、時計旋盤では同様の現象が見られません。GEMブランドの時計旋盤の製造元は第一精機であろうと考える根拠もここにあるのですが、残念ながら結論は出ません。結局のところは詳細不明です。

さて、現在ネットオークションで見られる、これらの工具は、その多くが廃業した時計店からの流れ品です。見方を変えれば、当時の時計店にはGEMの工具が相当数普及していたことが分かります。そこで、GEMの工具が普及した背景を調べていくと、当時2代目の社長であった栄太郎の取り組みと、その時代の国内時計産業の事情が明らかになってきます。

◆栄太郎のスイス視察

社史によれば栄太郎は1956年8月から80日間をかけて、時計産業の視察のためにヨーロッパ各地を回っています。日本から片道48時間をかけてイタリアに到着し、そこからスイス、ドイツ、イギリス、フランスと順に移動し、特にスイスでは取引先であったサイツ社の便宜によって、80カ所もの工場見学を行っています。そしてその結果、以下に引用するような結論に辿り着きました。

“そして、その収穫の中から最も痛切に感知したものは、日本国内における時計工業技術水準の遅れ、殊に時計修理技術の未熟さについてであった。同時にスイスの各地で生産されている時計工業及び修理用に使用される機具、工具類の多様さと、精度の高さであった。会長はこれらの高精度の工具類を一日も早く日本国内に紹介せねばならぬ、国内の時計修理技術者の啓蒙を急がねばならぬ、と痛感したのである。”

※注:「会長」とは栄太郎のことだが、視察当時の役職は社長。

帰国後、栄太郎はただちに、日本国内での啓蒙活動を開始します。具体的にはふたつの活動がありました。ひとつは修理技術と工具に関する啓蒙的・実践的な記事を載せた業界月刊誌「時計技術」の発行。もうひとつは国内各地の時計修理技術者を集めての「講習会」の開催です。

◆雑誌・書籍の発行と、技術講習会

帰国後にまず手掛けた雑誌、「時計技術」は従来発行していたような工具の広告カタログではなく、完全な技術誌として編集され、当時最高の執筆陣による理論と技術の記事が、最新工具の紹介とともに、掲載されていました。具体的には、山口隆二、角野常三、飯田茂、井上信夫、小野茂、野本輝義、浅井忠、菅波錦平、大川勇、末和海…など、まさに戦後日本の時計理論/技術を牽引した「オールスター」体制です。この「時計技術」は1957~1978年まで各3000~4000部程度が発行され、向学心ある技術者の間で愛読されていたそうです。

もうひとつの「講習会」は、各地域の熱意ある時計店を集め、栄太郎自らヨーロッパでの見聞を元に「正しい修理の普及促進」と「修理の重要性の再認識」を説き、続いて、時計技術の権威が最新の修理技術をレクチャーしていく、という内容でした。この講習会は1958年に第一回目を広島と山口で開催し、以降7年間かけて北海道から九州まで、その数、合計で34回に及びました。しかもその全費用は村木時計店が負担したそうです。

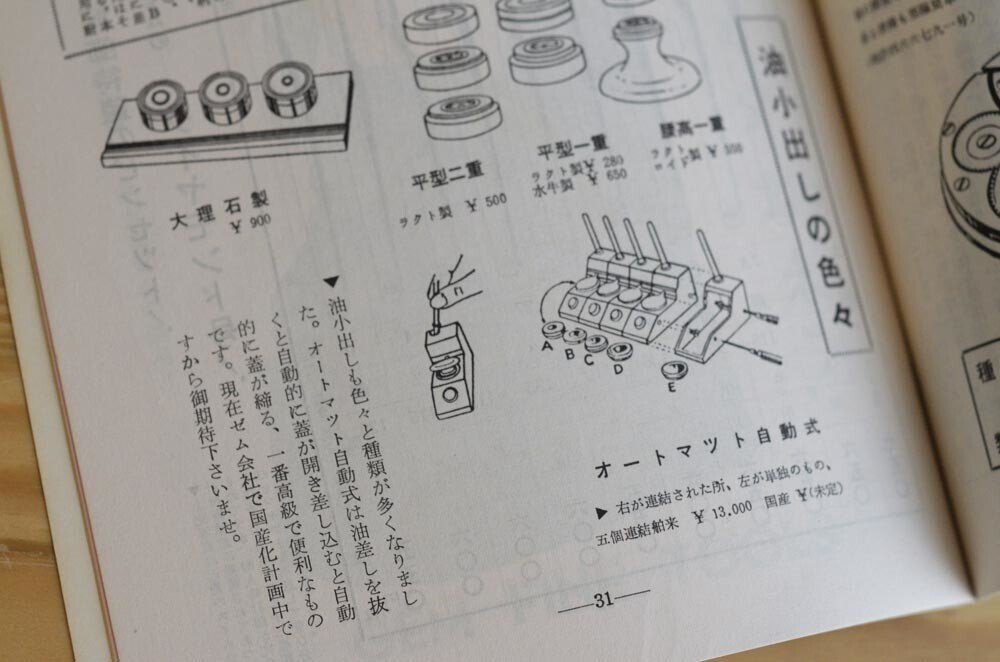

これらの活動は、栄太郎の熱意なしには成立しなかったことは間違いありません。ですが、単なる美談で終わる訳ではなく、実際にGEMブランドをはじめ、村木時計店の取り扱う工具売り上げにも、大きく貢献していたようです。村木時計店がベルジョンの代理店になったのも丁度この頃ですが、当時の時計技術誌の広告ページを観察すると、最新の舶来工具の販売と、その工具をGEMブランドで国産化する、という取り組みを同時並行的に進めています。1950~1960年代といえば、1ドル=350円の固定相場制の頃ですから、舶来工具は今よりもはるかに高く、まさに高嶺の花とも言うべき存在だったはずです。一方で、日本にはまだ、それらの工具を作る会社はほとんど存在していません。つまり、村木時計店は舶来工具をいち早くGEMブランドで国産化することで、国内他社との差別化を図りつつ、コストの面では舶来工具に対する価格競争力を維持するという、巧みな戦略で事業を展開していたようです。そのラインナップの豊富さを見るに、村木時計店が「和製BERGEON」を目指していた事は明らかだと思います。

このように輸入卸をしつつ、その商品を自らの商品開発の参考にするという手法は、戦前の国産時計メーカーのムーブメント開発にも見ることができます。まぁ、悪い言い方をすれば「パクリ」なのですが…。一応フォローしておくと、これは新興国の経済発展の中で必ず見られる現象であり、当時の日本では時計に限らず、あらゆる製造の現場で行われていました。そして、GEM(ゼム)の工具が単なるパクリではなく、時計業界のレベルの底上げを目指して、高い品質でのモノづくりを志向していたことも重ねて指摘しておきます。

◆今なお存在感を持つ1950~1960年代の時計技術の資料

当時は町の時計店が修理を行うのが当然だったので、修理技術者も多く、十分な需要があったのでしょう。当時の「時計技術」での連載記事や、その執筆陣がまとめあげた時計技術関連の本が、村木時計店からいくつか刊行されています。たとえば、小野茂・菅波錦平による「時計修理技術読本」や、H.イェンドリッキー氏の世界的名著「WATCH ADJUSTMENT」の翻訳版である「腕時計の調整」等が特に有名です。他にも、特に興味深いものとしては、1959年に発行された「時計技術業書」シリーズのひとつ、「時計油の知識 ―油は器械の一部です―」が挙げられます。その著者である「勝沼愛生」は、なんと栄太郎のペンネームであることが社史の中で明かされています。それを読めば、なるほど、栄太郎が単なる卸商ではなく、現場で必要とされる技術に精通していたことが理解できます。村木時計店が発行に関わっているのですから、BERGEONやGEMの工具びいきなのは当然です。これらの本の多くは、今では希少本として高値で取引されていますが、それは古いから高値がついているのではありません。新刊として手に入る書籍の中に、これらに相当するものが全く存在しないからです。この事実は、現在の国内時計産業の現状を考える上で一考に値します。

痛みやすい製本で状態の良いモノは少ないが、中身は価値ある情報です。

当時の資料を丁寧に調べていくと、時計の技術理論を紹介する本や、時計店を対象とした技術講習会は、村木時計店以外でも、この頃盛んに開催されていることがわかります。例えばセイコーでは村木時計店より一足早い1954年頃から、各県の時計小売組合所属の店を対象に技術講習会を開催しています。1956年には「SEIKO NEWS」を創刊し、そこでは新製品情報や各種トピックスの他に「技術講座シリーズ」というページを設け、セイコー時計についての様々な技術情報を掲載していました。これらは後に「SEIKO 技術解説書」として大成するわけですが、当時は時計メーカー自身も時計店の技術的な啓蒙に非常に積極的で、そこにかける投資が商品の拡販に必要不可欠であったことが伺われます。

◆「販売店保障」の時代

なぜ、メーカーが時計店の技術指導に熱心であったかというと、実は1970年中頃までは、腕時計の保証はいわゆる「販売店保証」の時代であり、メーカーは一部の特殊な商品を除き、アフターサービス的な活動のほとんどを時計店に依存していたからです。その為、メーカーは部品供給と技術情報の提供に注力していたのです。また同時に、高度成長期は、メーカーが時計店をバックアップする「店頭販促」という概念が急速に普及する時代でもありました。それはちょうど「マーケティング」や「キャンペーン」という言葉が国内で使われ出した時期とも一致します。村木時計店の技術講習会や「時計技術」創刊もこのような時代背景の中で行われており、これらメーカーの取り組みが栄太郎に影響を与えたのは間違いありません。しかし、村木時計店は特定メーカーの製品技術情報に偏っていない為、汎用性や応用範囲が広く、また欧米事情の情報の速さはメーカーをも凌ぐものであったと思われます。

興味深いのは、今の視点でこの年代(1950~1960年代)を観察すると、日本の時計産業史の中でも非常に特異な時期であったと指摘できる点です。戦前は、修理の知識が体系化されておらず、個々の技術知識は時計店ごとの「秘伝」のような扱いの為、業界内でも共有されることはほとんど無かったようです。一方で、1970年代以降は、クオーツの登場によって故障頻度と本体価格の劇的な低下、同時に機械式時計の修理技術の無意味化が進みます。さらに行政から「保証と修理体制の明確化」を求められたメーカー自身によるアフターサービス体制の確立も重なり、時計店による修理作業は徐々に「割に合わない技術」へと変貌していきます。それを反映してか、時計修理に関する書籍や技術講習会は70年代以降、急激に減少していきました。つまり、日本国内でこれほど活発に時計理論・技術が議論され、それがオープンに「共有」されたのは、後にも先にもこの時期だけだった、と言えるのです。

上記の理由から、現在でも時計の修理技術を学ぼうとする人にとっては当時の資料が今も数少ないテキストとして重用される理由が理解できるかと思います。今も続く腕時計の進化を思えば、これらの事実は、時計技術を取り巻く厳しい育成の現場状況を反映しているのですが…。また一方では当時の資料が今も基礎理論としての使用に耐えるクオリティを持っている、と言い換える事も出来るようです。

◆時計職人が軟らかいピンセットを好む理由

ここで話をまたピンセットへ…。

腕時計工具の代表格であるピンセットですが、実際の現場では職人さんにより素材も形も様々です。とある時計メーカーの修理センターで聞いた話ですが、過去に某精密工具メーカーが製品開発の参考にするために時計修理の現場で使われるピンセットを調査・分類しようと訪れたことがあったそうです。ところが、いざ調査してみると素材も形もあまりにバラバラな為、結局何の参考にもならないという結論になった…。という笑い話があるそうです。その修理センターでは職人さんは工具を自前で持ち込むか、必要に応じて会社の経費で買うわけですが、何を選ぶかは作業クオリティさえ満たせば個人の自由だそうです。つまり、時計の工具は「各自で使いやすいものを選び、各自でより使いやすくなるように調整する」のが大原則なのです。

とは言いつつも、そこに傾向が全く無い訳ではありません。おそらく調査に来た工具メーカーはピンセットに触ることまではしなかったのでしょう。実は国内の腕時計業界では、その他の産業と比較して、伝統的に軟らかいコシのピンセットが好まれてきました。理由は以下の三つが挙げられます。

・腕への負担軽減 (少ない力で動かせる)

・パーツをはじき飛ばさないように (とばす時の勢いは、つまむ力に比例する)

・部品に負荷をかけないように (傷・変形の防止)

今では考えられないことかもしれませんが、高度成長期以前の時計製造においては、工作機械の加工精度が今よりもずっと悪かったために、「部品同士の相性を人の手で見極める」という作業が通常の製造工程として組み込まれていました。つまり、同じ設計、同じ工作機械で作った、同じ部品でも、組み合わせによって動いたり、動かなかったり…、という事態は当たり前のように起こっていたのです。一方、市場では終戦直後から「ヤミ時計」と呼ばれた密輸入時計が多く流入し、アフターサービスの為の部品入手など、当然望むべくもない状況でした。さらには現在より格段に劣る防水性能、耐震装置が無いため衝撃にも弱く、オイルの品質も悪い…など時計が壊れて当たり前の事情がありました。

その為に当時の消費者は「時計は壊れる物」という認識を持っていましたし、壊れたら時計店に修理を依頼するのが普通でした。オーバーホールの目安は年に1回。気にする人は年に数回出す人もいたそうです。先に書いた「販売店保証」の文化は、ある意味でとても自然な過程を辿って形成されていたのです。したがって、時計店では「新品販売」と同じくらい「修理」にも力を入れていましたし、その作業環境は「純正かつピッタリ正確な」交換部品があるとは限らない、ある意味で過酷な環境でした。具体的には部品の交換だけで済めばラッキーで、必要によって交換部品や破損部品の加工・調整を行い、場合によっては部品そのものを新規製作することで、目の前の時計を何とか実用レベルまで回復させるのが、あるべき時計屋の姿、という時代だった訳です。そのため、1日のうち修理作業に費やす時間は販売と同じか、それ以上、という事も普通でした。ピンセットでの作業が長くなれば、その道具に求められる性能も必然的に最適化されていきます。その結果が、「飛ばしにくく、疲れにくい」、つまり「コシの弱い精密なピンセット」に収斂されていったものと考えられます。

しばしば古い時計技術の本には、「ピンセットはつかむ部品の大きさに合わせてコシの強いものと、弱いものを用意すること」と書いてありますが、「コシの強いもの」でも、現在の一般的な精密ピンセットと比較すると、明らかにコシが弱いです。つまりは、「時計用」のコシが弱いピンセットはもはや過去の遺物なのでしょう。特に現行の国産ピンセットに関して言えば絶滅状態です。時計用工具の需要の少なさを表す典型的な例ですね。ちなみに、ベテランの職人さんが、よく、「このピンセットはもう何十年も使っている」と言いますが、これは鋼鉄製などの硬い工具を最小限の力で操るので、ピンセット先端の摩耗が極端に遅い為です。このあたりも時計用工具の産業としての持続性に、ある意味では悪い影響を与えたかもしれません。

「技術の源流」(1991、セイコー電子工業株式会社)という本によれば、国産時計メーカーの部品の互換性、加工精度は1960年代前半から劇的に改善し、徐々に流れ作業化が進んでいきます。まさに1950~1960年代はメーカーの製造現場も時計店の修理現場も日進月歩の過渡期であった訳です。当時の時計店では古い時計を修理しつつ、新商品の時計はどんどん技術が進化していく、まさに「高度成長期」を実感する日々だったはずです。ところが高度成長期を象徴するクオーツの登場とメーカーのサービス体制の成立が、結果的に時計店での修理技術の衰退を招くことになったのですから、皮肉なものです。

◆おわりに

という訳で、GEMの工具に関する論考はこれにていったん終了。

ひとつのジャンクなピンセットから、戦後の時計産業を考察する展開となりましたが、いかがでしたでしょうか?GEMの工具について知らべている人にとっては興味深いものになったと思いますが、はたして…。

最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?