【ヨハクナイト vol.03】「丁寧に生きる」ことが、すべて作品につながっている。

yohakuの前田研史が、気になるクリエイターをゲストにお招きし “好きな時間の過ごし方” を尋ねる「ヨハクナイト」。

第3回目のゲストは、ニューヨーク・ブルックリンを拠点に活動する現代美術作家の中山誠弥(なかやま・まさや)さんです。大阪で美術教師として3年間勤務した後、2012年に渡米しアーティスト活動を開始。日本でも有名な現地のビールメーカー『Blooklyn Brewery』の壁画を手掛けるなど、アートの本場・ニューヨークでも注目を浴びる存在です。

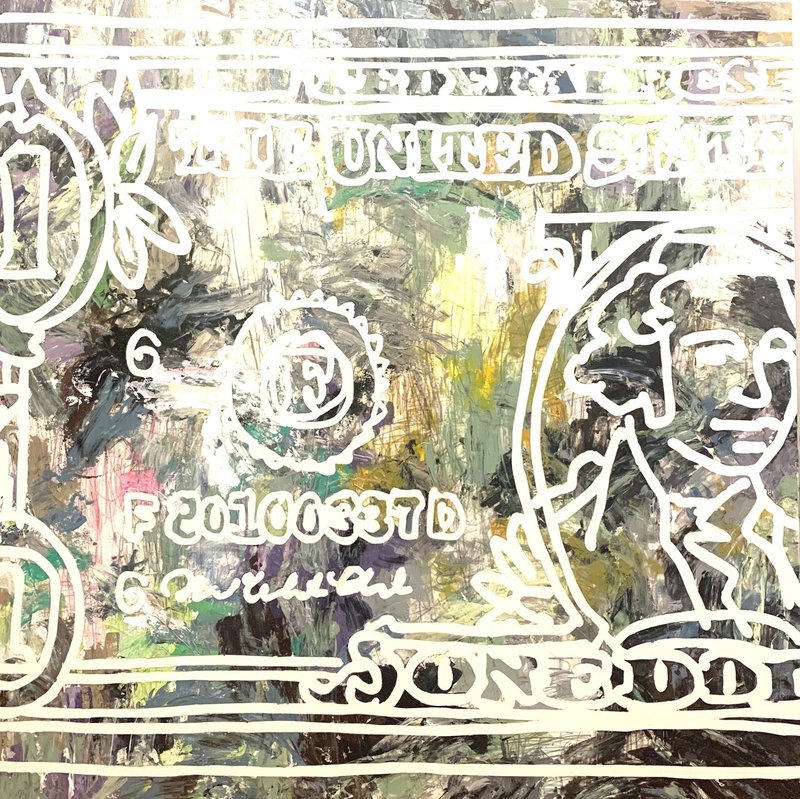

こちらが『Blooklyn Brewery』の店内に展示されている壁画。大胆な色使いのペインティングの上に浮かぶ白いラインが印象的なこのスタイルが、「The World on Paper」と称される現在の中山さんにとって象徴的な作品シリーズの特徴です。

今年初夏、日本では初めてとなる個展を渋谷ヒカリエで開催するために帰国した中山さんに、お話を伺いました。

[聞き手:前園 興]

※「ヨハクナイト」の記事は、yohaku執筆によるものではなく、第三者的な立場で2人の言葉を引き出してもらうため、ライターの前園興さんにお願いしています。

アートへの目覚めは、父親の影響。

_中山さんの結婚式のお花をケンシ君が手掛けたのが、2人の出会いと聞きました。

前田:そうなんですよ。中山さんのパートナーが立命館アジア太平洋大学の後輩で、お互い社会人になってからもたまに会ったりしてたんですよね。彼女がニューヨークで知り合った中山さんと結婚することになり、「結婚式のお花はぜひケンシさんにやってほしい」と言ってくれて。中山さんとはその時に打ち合わせも含めて会っているけど、こうやってじっくりアーティスト活動の話を聞くのは初めてですね。

▲ 左が前田、右が中山誠弥さん(渋谷ヒカリエの個展にて)

_では、中山さんがアートの世界を志すきっかけから聞いても良いですか?

中山:自分の父親が絵を描くのが好きな人で、その影響が大きいですね。絵を生業にするという選択肢はなかったみたいですけど、家にも作品が飾られていました。父は大阪で割烹料理屋をやっていたんですけど、店で出していた箸袋の使い古しをもらって、それを広げてお絵描き帳にしてもらっていたのを覚えています。周りがゲームをしているときも、絵を描いたり、牛乳パックでキリンを作ったりするような子どもでした。高校は進学校だったんですが、途中で美術の道に進むと決めてからは、学校とは別に絵を習い始めて、運良くストレートで大阪の芸大に入れました。

_芸大ではどんな絵を描いていたんですか?

中山:大学では日本画を専攻していたんですけど、決して良い学生ではなく、真剣に絵を描いている仲間がたくさんいたにもかかわらず、「どうせ美術で飯を食っていく人なんていないのに」みたいな感じで、ひねくれた目で見てしまっていました。その頃は僕も美術より音楽の方に夢中になって、バンドで全国をツアーで回ったりもしていたので、大人になってから大学時代の友達に会うと、今も僕が絵描きをしていることをみんな驚きますね。

子どもたちに捧げた、美術教師としての3年間。

_そういった状況から、どのようにアーティストの道に?

中山:バンドはやがて解散し、26歳から3年間、大阪の公立中学校で美術教師をやって、その時の経験が大きいです。

中学生という多感な時期の生徒に向き合うため、こっちが表面だけの付き合いをしてしまうと見透かされるような感じがありました。だからちゃんと彼らに向き合おうと、今思っても子どもたちに全てを捧げた3年でしたね。

_生徒との交流の中で、アートが何かしら媒介になるようなこともあったんですか。

中山:ありましたね。今でも印象的なのが、「虹を描きましょう」という授業。その時、全員が同じように7色でアーチを描き始めたんですね。これはヤバいなと思って、外に出てみんなでホースで水を撒いて虹を作ったんですよ。ちゃんと本物の虹を見て描こうよって。本当にそんな色してる?って。その時に、いつもやんちゃしてる男の子が、水浸しになったグラウンドで、靴の裏についた泥で画用紙を踏んで足型を取って、「自分の中の虹の思い出はこれだ」っていう作品を出してきたんですね。僕もうむっちゃ感動して、彼をすごく褒めたんですよ。

_その生徒の感覚が開けていったんですね。

中山:まさにこういうことだなと。みんな単純に、自分の中で虹に関する何かをキャッチする方法を知らずにいるだけというか。

保護者や学校からは「もっとちゃんと明確な評価基準を持ってほしい」と批判も受けたんですけど、せめて美術の授業だけでもそういうことができなければ、彼らはこういう感覚を掴むチャンスを一生逃してしまうんじゃないかと思って、当時は結構攻めたこともしていましたね。

前田:おもしろいなあ。僕がドイツで通っていたマイスター学校も、「虹を実際に作る」に近いことをやる授業が多くて。

例えば色の勉強でも、もちろん理論も学ぶんですけど、赤から連想するイメージを、例えば音やリズム、身体などで表現するならどうすればよいかを模索してみることも。答えが一つではない世界観の中で植物を学んでいたから、その感覚はよく分かる気がします。

▲ ドイツのフロリストマイスター学校の授業のようす

中山:大人の世界にも影響していると思っていて。たまに日本に帰ってきて本当に思うのが、世の中が人の失敗を許せなくなっているということ。

もちろん限度もあるし立場にもよるけど、あまりにも人のミスに厳しすぎる。

そういう中で育っているから、さっきの虹の話じゃないけど、子どもたちも一様にアンパイな答えを出してしまうんじゃないかって。だからいまだに教育には関心があるし、影響を人に与えていく仕事という意味では、教師もアーティストも同じだと思っています。

自分の人生にちゃんと向き合うために、ニューヨークへ。

_そこから、なぜニューヨークへ行くことに?

中山:教師仲間の一人に、きっかけをくれた方がいて。その先生は、プロボクサーをしながら英語の教師をしていたこともある変わった人で。その先生から、「アートを人生の軸に生きていくのであれば、最先端のアートを一度体感した方が良い。ニューヨークのチェルシーにはたくさんギャラリーがあって、みんな気軽にアートを楽しんでいるから、そういう世界をちゃんと体験しておくべき」と言われたんです。

_なるほど。

中山:やりたいことに真っ直ぐな人が発した言葉だから、心に響きますよね。さらに当時中学3年生の担任をしていたことも大きくて、みんなに将来のことを話すじゃないですか。薄っぺらい言葉ですけど、夢を持つ大切さみたいなのを子どもたちに語るわけですよ。でも「どの口が言ってるんだ?」と、全部自分に返ってくる。それこそ、昔大学の仲間を「一生絵だけで食べていけるわけがない」とか馬鹿にしていたような自分が、5年後、10年後もこの子達に先生と言われるような人間でいられるのかと。自分の中で真剣に見ないようにして逃げていた自分の人生に対して、ちゃんとけじめをつける必要があるんじゃないか、せめて数年だけでも自分の人生に向き合ったと言える時間が必要なんじゃないかと思って、教師を辞めてニューヨーク行きを決めました。

ニューヨークでくすぶり続ける下積み時代。

_現地ではどんな風に活動をしていったんですか?

中山:ブルックリン北部のブッシュウィックという街に住んで、自宅をアトリエ代わりに活動していたんですけど、最初は自分の部屋で描けるサイズのものしか作ってなかったんですね。でもアメリカは基本的に家も部屋も大きいし、絵を飾る文化があるから、マーケットからはある程度大きい作品を求められました。そういうことを学んで3年目にスタジオを借りましたが、両方の家賃を払うお金がなくなり、家を引き払ってスタジオに隠れて住んでいたり(笑)。

▲ 2017年頃のスタジオのようす

_最初から今のような作風だったんですか?

中山:いえ、最初はニューヨークでも、大学時代の延長で日本画を描いてました。ニューヨークで日本画をやったら面白いんじゃないかって安易に考えてましたね。

前田:何で日本画だったんですか?

中山:日本画って、キャンバスが和紙なんですよ。父親の割烹料理屋の箸袋に絵を描いていた話をしましたけど、その箸袋が和紙なんですよね。

前田:和紙かあ。なるほど。

中山:だから和紙に描くことが最初からしっくり来て、布のキャンバス生地に描いた時は和紙に描いた時のワクワク感がなくて。多分、自分のルーツのような感じで感覚が残っていたんでしょうね。

_それが、通用しなかった?

中山:簡単に受け入れられるほど甘い世界ではありませんでした。

アートとはいえビジネスなので、現地のアート界隈で人間関係を構築し、自身の作品を売り込むことが必要になります。ポートフォリオを持参しても、ページを開いてすらもらえないこともザラでした。コミュニケーション能力が大事で、人間関係を作って作品を見てもらえるようになるまでが大変でした。

そうこうしているうちに、少しずつ気に入ってもらって、ギャラリーでの展示販売の機会を作ってもらえるようになっていく感じですね。

ギャラリーから言われた ―――「それなら趣味でやってくれ」

_現地で活動しながら、作品にも徐々に変化が生まれていくのでしょうか?

中山:そうですね。作品を気に入って褒めてくれたギャラリーの人から、「結局マサヤはこの作品を年間で何枚描けるの?」って言われて。当時のスタイルは時間がかかるから、年間で描けても10枚くらいと言ったら、「だったらもう趣味でやってください」と。

海外ではやっぱりアーティストもビジネスマンなんですよね。ちゃんと自分の生活を確保して、それこそ年間で何作品作ってこれだけ売り上げて、ギャラリーの取り分と自分の取り分を明示して、さらに残った中で来年の新しいシリーズにいくら投資できるのかを考えるのが当たり前。「自分が生み出すお金でどうやって回していくか計算できないなら、それを趣味っていうんですよ」と言われて。

_すごく刺さる言葉ですね。

中山:賛否両論あると思うんですけど、海外のアートマーケットでやっていくとなったときに、そこに学ぶところは大きくて。

自分一人ではマーケットを回していけない。コレクターがいて、ギャラリーがあって、アーティストが成り立つ。そこにお金を循環させることも大事なんだと思うところがありましたね。

しかも僕らの仕事は、生きている間だけでなく死んだ後も続くもの。死後に作品を何個残せるのかということも考えると、ある程度の作品数は作り続けないといけない。もちろん、やりたくないことはしないけど、自分のやりたい表現のうちで、数を作れるようなスタイルはないかと、もう一つ踏み込んで自分の表現を突き詰める中で今のスタイルにたどり着いたんですよね。

模索しながらたどり着いた、自分だけのスタイル。

_それが、白い線が印象的な「The World on Paper」のスタイルなんですね。

中山:これも日本画の延長なんですよ。写真だけ見ると、絵の具の上に白い線を引いたように見えると思うんですけど、正確に言うと、支持体である和紙の白い部分を“残している”んです。まず最初に、和紙の上にマスキングテープを貼って、鋭利な刃物でテープをカットしていくんです。最終的に“線”として残る部分だけを和紙上に残して、その上からペインティングしていき、渇く前に全部はがしちゃうというやり方なんです。

_へー、面白い。じゃあ、白い部分は何も塗られていないということなんですね。

中山:そうです。結局僕が作っている作品の線の部分って、例えばiPad上で写真の上からなぞっても描けるような線なんですよ。そうやって技術がどんどん便利になりすぎて、物事の本質を掴む前に自分のものにできてしまう時代じゃないですか。

でも、対象に対しての思い入れが薄い状態で完結してしまうことに違和感があって。だから、誰もがiPadで写真をなぞって表現できるような線を、あえて複雑にアナログ化して、時間をかけて掘り起こしていくという作業をしているという…。

_そこに時代へのアンチテーゼが含まれているんですね。

中山:自分自身の活動の底には「丁寧に生きる」というコンセプトを掲げていて、モチーフ一つ一つにちゃんと自分で調べたり、気付いていないルーツとつながっている部分を模索したり、そういう風にテーマや自分と向き合うことを課した作品シリーズなんですよね。

前田:ペインティングの部分も、大胆のように見えて、よく見ると緻密に計算されていそうな色使いですよね。

中山:あ、嬉しい(笑)。

マスキングテープを貼ってカットしていくのは繊細な作業なんですけど、最後にペインティングで色を重ねていくところは、結構乱暴な表現をしようとしていますね。

さっき、世の中が人の失敗を許せなくなっているという話をしましたけど、そういう風に知らないうちに持たれた先入観によって乱暴にかき消されてしまった本質的な“線”を、最後に救出していくみたいなイメージなんです。でもそのラインをカットしたり構図を決めたりするのには、自分の中で学ぶ時間を相当取っているので、作り上げる過程としては緩急があるものになっている認識ですね。

_結構大胆な作風の変化だったと思うんですが、周囲の反応に変化はありましたか?

中山:今までしてこなかったことをしようと思って、それこそ『Blooklyn Brewery』に自らオファーをしてみたら、後日運良く作品を見てもらえることになって。最初はテイスティングルームの壁を描くだけだったんですけど、話がどんどん大きくなってコラボレーションできることになりました。

中山:こういう企業と仕事をすると、作品に説得力が増すというか。多分みんな自分の感覚に疑いを持ってるんですよ。この人の作品、本当に良いのかなって。この仕事のおかげでみんな安心したのか、今まで全然知らなかった人から買いたいとオファーをいただけるようにもなりました。

結婚式のお花から受けた“刺激”。

_本当に割と最近なんですね、今のスタイルになったのは。

中山:それこそ、結婚式の打ち合わせでケンシさんと初めて会った頃は、自分が活躍できているという感覚はなかったですよ。気が付けばニューヨークに10年いるけど、そのうちのほとんどがしんどい時期ばかりで。

_中山さんの結婚式で、ケンシ君はどんなお花を手掛けたんですか?

中山:妻が「大学の先輩でこういう人がいて、ぜひお願いしたい」と。彼女の中ではもうずっと前から決めていたみたいですよ。

前田:彼女のテーマ設定が面白くて。白いキャンバスがあって、いろんな人に出会うことによって、人生がどんどん色づいていくというコンセプトだったんです。

挙式のときは白の花を中心に使って、披露宴のときは入り口で参加者の皆さんに一人一本好きな花を選んでもらい、それをテーブルの花瓶に差していったんです。

まっさらだった二人が、人生でいろんな出会いに恵まれて、愛や友情を重ねて人生が色づいていったように、挙式~披露宴~フィナーレへ進むにつれて、登場する花がどんどんカラフルになっていくという演出でした。

▲ 参列者が選んだ花で彩られた各テーブル

前田:会場、人、時間、空気すべてで、ひとつのアート作品にしていきたいという声に応えて仕上げた、会場装花とブーケでしたね。自分の中でも印象深い仕事です。

中山:ケンシさんの花は、あの結婚式を物語る上では絶対に外せないピースでした。自分たちが主役な日だけど、花の演出を通じてみんなが主役になだった。高砂から見ていても、みんなのテーブルが変わっていく景色を見られたり、後半には落ち葉が敷き詰められた中に座ったりとか。

前田:あの落ち葉は、ニューヨークのセントラルパークのイメージですね(笑)。

中山:本当にオリジナルな体験でした。アーティストとしていろんな人と関わったけど、フラワーアーティストの方と関わるのは初めてで、こういう表現もあるんだなと。これぞまさしくアーティストというのをそこで感じました。妻の先輩だからとかは抜きに、花屋さんじゃなくてアーティストの方に頼んで良かったなって本当に思いましたね。

前田:ありがとうございます(照)。

ブルックリンで過ごす時間が、作品の源泉になっている。

_このインタビューシリーズでは皆さんに必ず聞いているんですが、好きな時間の過ごし方ってありますか?

中山:自分が住んでいるブルックリンのブッシュウィックという街が本当に良い町で。日本に比べたら、治安も悪いし郵便物も届かないし店員のサービスもテキトーだったりするんですけど、すごくワクワクするんです。人と人の距離が近いし、時代に敏感な人が多いし、人権を大事にしてる流れがある。この街で過ごす時間が素直に好きですね。

散歩したり、自転車に乗ったり、スタジオのバルコニーで昼ごはん食べるときに交わすアーティスト仲間との会話だったり。そういう日常がすべて作品に繋がっている実感があります。「丁寧に生きる」というコンセプトにしてから、全ての時間がかけがえのないものというか、意味があるものになった。何かを探さなきゃという意識もないんですよね。

_日々を大切に生きるって、そういうことなのかもしれないですね。

中山:それこそ渋谷ヒカリエで展示した作品に、洗剤のボトルをイメージしたものがあったんですが、それはブルックリンで実際に起きた出来事が元になっているんです。

中山:近所で洗剤のボトルを投げて叫んでいるおじさんがいて、最初はヤバい奴がいるぞとざわざわしてたんですけど、よくよく彼の話を聞くと、「なぜこんなに社会が不平等で、みんなの優しさが循環していないんだ。本当はもっとみんな優しいはずだろう? それを活かして、一日に1人でもいいから笑顔にできればいい。なぜそんな簡単なことを大人はできないんだ」って、心から訴えているんです。

最初は周囲もビビってたのに、だんだんみんな耳を傾けるようになって、周りで聞いていたおばさんが涙を浮かべていて…。多分これが日本だったら、すぐに警察呼ばれて終わりだなと思うんですけど、人の話に一旦耳を傾ける心の寛容さが一人ひとりに求められているんじゃないか。白黒つけて切り捨ててしまうのも勝手だけど、一回自分のものとして受け入れようとする余白や寛容さが大事なんじゃないかと。

前田:その余白を持てるのって、ニューヨークだからこそなのかな?

中山:僕はも日本ではできてなかったと思います。

忙しなく生きていたし、教師をしていた時も一生懸命生きてはいたけど、それ以外のことに目を向ける時間もなかった。今思えば教師のときに自分が使った言葉で、子どもへの想像力が足りなかったこともありました。その後悔もあって、今を丁寧に生きようとしている感覚はありますね。

前田:うんうん。僕もドイツの暮らしでは日本で感じられなかった余白を感じることが多くて、今の屋号にもしたから、共感します。

アーティストの立場で、教育に還元したい。

_教師をしていた頃に、5年後、10年後も生徒たちといい関係でいられるのかと自問してニューヨークへ行くことにしたと言ってましたけど、今もつながりはあるんですか?

中山:今回の渋谷の展覧会に来てくれた子もいたんですよ。冷静に考えると、昔の先生にプライベートで連絡くれるってありがたいことですよね。ちゃんと人間関係を続けられるのは嬉しいし、一方で当時僕の言葉で傷つけてしまった生徒もいると思うんです。

だからこそ、今出せる言葉や表情には責任を持ちたいし、その姿勢が作品に繋がっていくと思います。絵を描き続けることで教育に還元できることもあると思うので、子どもたちに何か返していける立場のアーティストになりたいですね。自分が知名度を持って皆に耳を傾けてもらえるようになれば、そういう大切なことを伝えるパワーも違ってくると思うから。それが今の目標ですね。

―――――

中山 誠弥さん

Instagram

https://www.masayanakayama.com/

―――――

▼ ヨハクナイト過去記事はこちら

サポートいただけたら喜びます! 皆さまのサポートは、お花のある暮らしの魅力を広げていくために使用させていただきます。