檜原街道、南谷

檜原街道は、以前、実走しています。

この時は、古甲州道シリーズとして、府中から、日野、滝山、五日市、戸倉、檜原と来て、その過程で、古甲州道は、日奉宗頼を祖とする武蔵七党の一つ、西党の道だったということが分かってきて、西党の足跡を辿るexploreになっていました。

前回、青梅街道シリーズの、青梅宿〜氷川・日原をexploreしましたが、あまり、強く触れなかったんですが、青梅街道は、甲州裏街道としても機能するようになっていきました。

氷川→小留浦→檜村→境→中山→熱海→出野→原→小河内→南→麦山→川野→武甲国境→大成→余澤→田元→池之尻→川久保→橋立→白糸の滝→大菩薩峠→烈石→塩山

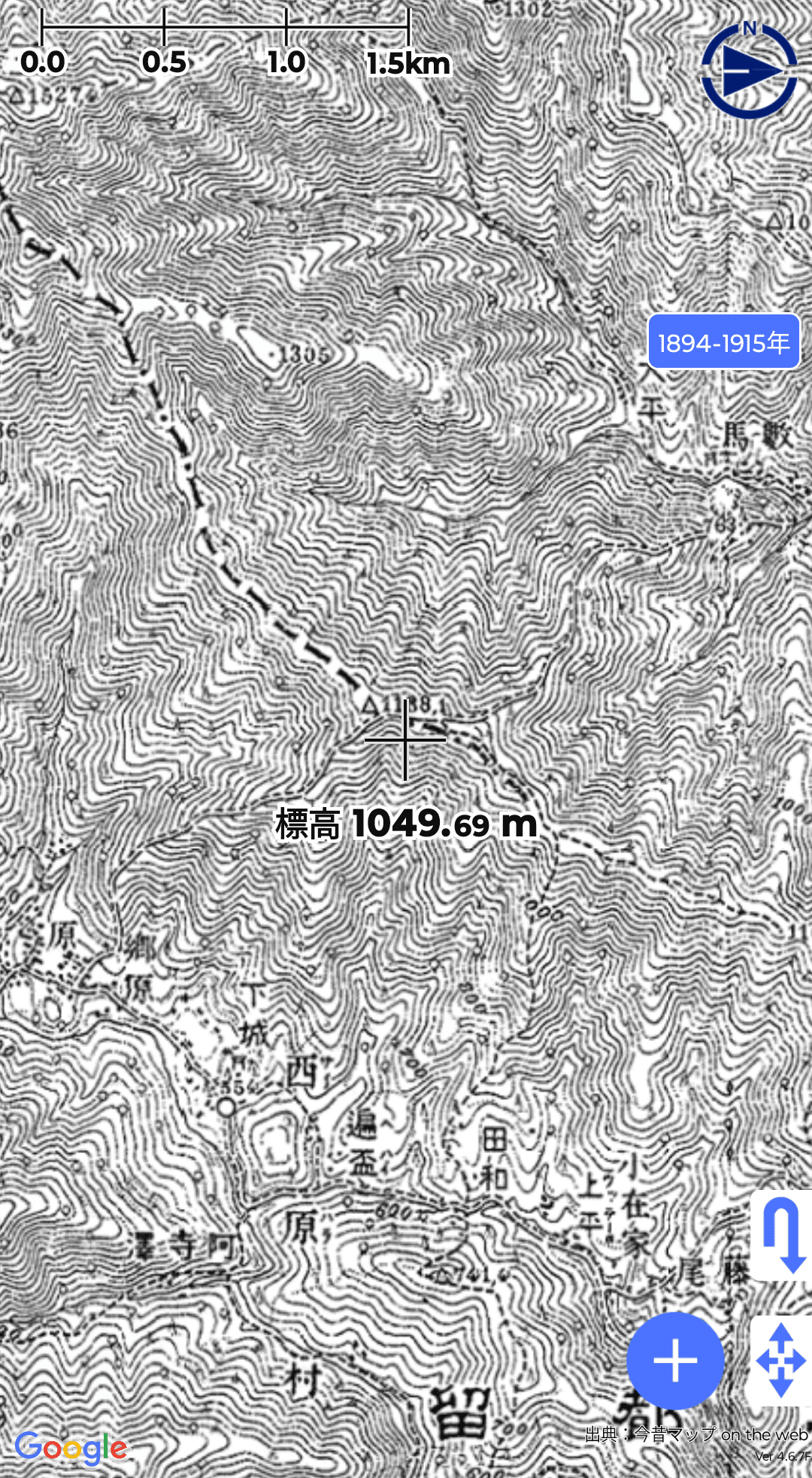

甲州裏街道と言えば、青梅街道・多摩川から、秋川丘陵を挟んだ一つ南の谷筋、秋川沿いの檜原街道もそうではないか、と、思い、改めて、今昔マップで道筋を確認すると(実は、浅間嶺以降が判然としていなかったこともあって、改めて確認した所)、檜原街道・古甲州道は、

檜原本宿→時坂峠→峠の茶屋→大山祇神社→浅間嶺→人里峠→石宮の頭→サル石→御林山→風張峠→日指→岫澤→小河内で青梅街道に合流

という道筋で、青梅街道と合流していることが分かりました。

更に、檜原本宿橘橋で、北谷、浅間尾根の古甲州道、南谷に分かれるわけですが、北谷は、

檜原本宿→千足→中里→白倉→大澤→小澤→小岩→笹久保→日向平→藤原→倉掛→茗荷平→風張峠で古甲州道に合流

と、結局、古甲州道に合流していました。

ですので、檜原街道北谷ルートも甲州裏街道と言うことが出来、更に、青梅街道、古甲州道、そして、檜原街道北谷ルートは、性質は同じと言いますか、小河内以降は同じルートで、武甲国境は同じ所を通過しています。正確には、古甲州道が最初ですから、青梅街道が、小河内で、古甲州道に合流したんですが。

一方、南谷は、

檜原本宿→笹野→笹平→柏木野→出畑→下川乗→上川乗→人里→笛吹

で、片実線片点線の道は無くなり、その後は、一本点線徒歩道になっています。

風土記では、笛吹以降の道筋について、

最険阻なる山間の地にて人馬の往来も難所多し

と、表現されています。

ですから、南谷ルートは実質笛吹までで、しかし、甲州には抜けるルートということになります。こちらも、甲州内の行き先は違えど、甲州裏街道です。

ということで、青梅街道シリーズと檜原街道シリーズは、セットで巡ってみよう、ということにして、今回は、檜原街道の南谷ルートをexploreします。

武蔵五日市駅まで輪行、旧道を選んで檜原本宿を目指します。

9km弱でフラットですからあっという間に檜原本宿です。ここに、口留番所がありました。

冒頭記載のように、ここ檜原本宿、橘橋付近は、北谷、古甲州道、南谷の3つの道筋が合流する所ですから、ここを押さえれば良いわけです。

南谷を遡上していきます。最初の集落、笹野に入ります。笹野大橋を渡る前に右に入るのが旧道ですが、ご覧の通りの厳重な通行止め。

何故かと言えは、、、

大崩落によって土砂は川まで到達していて、道は無くなっています。だからでした。

先を行きましょう、笹平の集落です。ここは、市道山を経由して醍醐、恩方と、八王子へ向かう道筋があります。檜原は養蚕が盛んでした。八王子では市が開かれていましたから、足繁く通ったんでしょう。市道山は、市、への、道、が通る山という意味があるそうです。

南谷の、同じ武蔵国内ですが、他のエリアとの交流チャネルの1つ目です。

先を行きましょう、次の集落、柏木野です。ここから、武蔵、相模、甲斐の三国峠を経由して、相模国佐野川村に至る片実線片点線の村道クラスの大道がありました。

また、恐らくは道標として機能してたんでしょう、ここに、石塔群が集められていました。

先を行きましょう、出畑です。ここには、南郷神社があります。

出野(出畑)組鎮守、康永4年1345、領主峰岸六左衛門が伊豆国三嶋大社のご分霊を奉り創建。よって、主祭神は大山祇命です。

先を行きましょう、下川乗、上川乗の集落です。

ここも、他エリアとのゲートウェイでした。

先を行きましょう、人里(へんぼり)です。普通の人は読めないですよね。

ここも、日原峠を経由した甲州都留郡日原猪丸へのゲートウェイでした。

またここには五社神社があります。

五社神社ですが、御祭神は五大明王で、不動明王、降三世明王、軍荼利明王、大威徳明王、金剛夜叉明王です。不動明王が中心となり、4明王が東西南北の四方に配置されています。神仏習合ですね。江戸時代は、五大尊社と呼ばれていましたが、明治の廃仏毀釈で五社神社に改められましたが、御祭神の五大明王像は無事でした。それだけ、山奥だったということでしょう。平安期の作成と言われているものです。良かった、良かった。

先を行きましょう、南谷の事実上の終端の集落、笛吹(うずしき)です。こちらも難読地名ですね。

さぁ、ここからは、

最険阻なる山間の地にて人馬の往来も難所多し

の道筋となります。

実走してみると、確かに、斜度も上がりました。

やがて、船久保の集落に至りますが、ここには、古甲州道からの村道クラスの道が来ています。

また、この道は、、、

ということで、数馬も、甲州都留郡への玄関口だったのです。

ここまで整理してみましょう。東から、

笹平

市道山を越え、醍醐、恩方、八王子へ通ず柏木野

三国峠を越え、相模国佐野川村へ通ず川乗

浅間峠を越え、甲州都留郡日原猪丸へ通ず、この道筋は現代の甲武トンネルに引き継がれた。人里

日原峠を越え、やはり、甲州都留郡日原猪丸へ通ず笛吹

笛吹峠を越え、甲州都留郡藤尾へ通ず数馬

浅間尾根からさる石付近で分かれ数馬に至り、数馬から、西原峠を越え甲州都留郡西原村に通ず

と、いうことで、まず、南谷は、やはり、笛吹で事実上断絶していたということ。実走すると、笛吹以西の道の険しさ(と言っても現代は落ち着いていて、ただ、勾配が上がるだけとなっていますが)が分かります。

しかしその先で、古甲州道〜数馬〜甲州都留郡西原村という、武蔵国檜原と甲州都留郡のルートが確立していた!!!ということ。

更に地名です。武州側は人里(へんぼり)、笛吹(うずしき)、数馬。繋がる甲州側も、西原(さいばら)、遍盃(へはい)、上平(うってーろ)、初戸(はど)、猪丸(いまり)、神戸(ごうど)、聖武連(しょうむれ)、向風(むかぜ)、小伏(こぼし)などなど、奇妙なことに、両エリアは、難読地名、で、繋がっていました。

これは何を意味するのか。

風土記で、

最険阻なる山間の地にて人馬の往来も難所多し

と、説明された、笛吹〜数馬間の道筋。確かに、この険しさによって、事実上、檜原、五日市とは断絶していたものの、しっかりと、甲州との交流はしていたということではないでしょうか。

どこかで聞いたような。

はい、前回の青梅街道でも、同じような状況がありました。

白丸〜氷川の間が難所で、事実上断絶していたが、その向こうで、氷川、日原は、しっかりと、秩父と交流していました。

この断絶を解消したのが、ナント!!!数馬の切り通しでした。数馬!!!です。

ということで、折角ここまで来たので、もう少し先に行きましょう。数馬、大平の集落です。

帰りはピストンで武蔵五日市駅まで。下ると分かります、結構上ってきてたことが。

如何でしたでしょうか。

浅間尾根、古甲州道の南側となる南谷は、地理的に見れば当たり前ですが、相州や甲州との結び付きが強かったのではないでしょうか。

武州の西の端で、且つ、山奥ですから、行政界より、実生活優先ということだったのかもしれません。

数馬は、武州と言うより、甲州の一部と言った方が良いようにも思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?