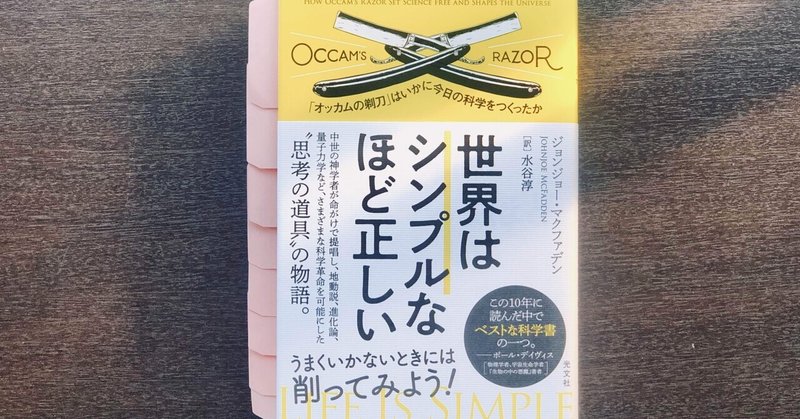

「世界はシンプルなほど正しい――「オッカムの剃刀はいかに今日の科学をつくったか」(ジョンジョー・マクファデン著、水谷淳訳、光文社)

読了日: 2023/9/26

"オッカムの剃刀"とは

”オッカムの剃刀”ということばは聞いたことがあるような気がするが、どのような意味または状態を表すことばかは知りませんでした(すくなくとも人に説明することはできなかった)。

オッカムとは地名であり、イギリスサリー州にあるオッカム村のこと。主人公の名前はウィリアム。つまり正しい表記は"オッカムのウィリアムの剃刀(William of Occam's Razor)"となる。(*原書タイトル表記では[Occam]とあるが、ほかでは[Ockham]の表記もみられる)

"オッカムの剃刀"の要旨は、「少ない事柄でできることをたくさんの事柄で行うのは無駄である。(…)したがって、知るという行為以外には何一つ仮定すべきではない」、「多くの事柄を予測できるもの(普遍)はそもそも心の中にある」との論理から「不必要に普遍を増やすべきでははい」ということになる、とのことです。

これは中世キリスト教統御の時代で、スコラ哲学にて中心的に置かれていたアリストテレス哲学の限界を指摘したことに端を発します。

全知全能の神によって創生された”世界”と人間、動物、植物、地上、宇宙は聖書(または使徒)の記載の範囲を逸脱することは矛盾すると考えられるために、天体観測の結果(事実)などとの整合性に知識人たちは苦慮しました。

矛盾を回避するために(辻褄を合わせるために)、多くの条件追加をもって論理を構成せざるを得ず、その状態(状況)へ”オッカムの剃刀”が追加条件を削ぎ落とすきっかけとなってきた、という歴史を編んだ著書です。

~~~

・”オッカムの剃刀”という表現は、17世紀に神学者リベール・フロワモンによってあらわされたそうです。

・ものごとの原理・法則は「限りなくシンプルでなければならない」という趣旨ではなく、シンプルな原理・法則で矛盾がある場合には、条件を加えてゆく必要性は認められるということだそうです。

~~~

概要

中世ヨーロッパの大学は神学が中心となっており、さまざまな学問は神学のもとに展開されていました。

ウィリアムの思想(論理)が徐々に広まりつつ(ウィリアムはオックスフォード大学に在籍していた)、科学と神学の矛盾から脱却すための道具として役立つようになってゆきます。

ウィリアムの思想(論理)が優れていたということは、後世になってより認知された事象であって、ウィリアムの思想(論理)を活用した当時の学者こそが今日の技術発展を担った事実が素晴らしいと思います。もちろんその背中を押したのはウィリアムであることは揺るがないことですが。

だれのどこでの活用が最初であるかは言明できないとは思いますが、顕著な転換は天文学であったでしょう(教科書で習ったとおりだ)。

ニコラウス・コペルニクス、ティコ・ブラーエ、ヨハネス・ケプラー、ガリレオ・ガリレイなど。

そこから(または同時的に)、物理学(運動力学、熱力学、量子力学、相対性理論など)、生物学などでもウィリアムの思想(理論)が発展の足元を整地してきたとのことです。

物理学ではロバート・ボイル、アイザック・ニュートン、ランフォード伯爵(ベンジャミン・トンプソン)、ケルヴィン卿、マックス・プランク、エミー・ネーター、アイザック・ニュートン、リー・スモーリン、生物学ではヨハン・メンデル、アレクサンダー・フォン・フンボルト、アルフレッド・ラッセル・ウォレス、数学ではトマス・ベイズなど。

所感1

第19章、終章で著者はベイズの確率論とスモーリンの『宇宙は自ら進化した』、『生まれ変わる宇宙』をもとに、この宇宙の誕生、恒星・惑星の生成、生物の誕生は、無限に近いくらい現状の存在の可能性の低さを指摘する。

素粒子物理学の標準モデルが、17種類によって構成されており、もしも18種類であったならば、時間経過をもとに計算のたびに確率が低くなっていくとする。仮に素粒子物理学の標準モデルが16種類またはそれ以下であった場合は、どうなるのだろうか?

そもそも17種類は3世代に分類されるそうで、第2、第3世代は第1世代の派生と考えられるらしい。今後の発見、または理論の証明がなされ1世代にまとめることができた場合(”オッカムの剃刀”の適用)、この世界の存在、認知はどのように変わるだろうか?

現在も・これからも”オッカムの剃刀”は有効であり続ける(はずである)。今日まで太陽が東から昇ってきたからといって、明日も太陽が東から昇るという計算的な証明はないだろうが、東から昇る確からしさ(蓋然性)は他方角より圧倒的だ。つまり、”オッカムの剃刀”の有効性への蓋然性は圧倒的だ。その刃によって整えつつ、歩んできたみちのりはとても魅力的であり、同時にこの本はとても良いものでした。

所感2

キリスト教統御の時代約1000年間ほとんどの学問、芸術は進歩しなかった(キリスト教信仰の方は否定されるかもしれませんが)。

バビロニア、エジプト、ギリシアなどの英知は、かつてアレクサンドリア図書館に集結されていましたが、衰退ののちムスリム軍隊に征服されました。その後、収蔵されていた英知はイスラム圏で発展し、ルネサンス期にヨーロッパ圏に広まりました。(参照『フェルマーの最終定理』サイモン・シン著、新潮社)歴史に”もしも”はないだろうけど、もし蔵書知識がイスラム圏へ移動していたければ、カトリック教義(または権力)により焚書となっていた可能性があり、現代への科学の発展がいかほどであったか定かではありません。

13~14世紀に異端とされながらもその理論を説いたオッカムのウィリアムと、アレクサンドリアの知識が出会わなければ…歴史の偶然性も魅惑的に感じるところです。

~~~

巻末に掲載の参考文献は、邦訳版があるものにもそのクレジットがなく、原書クレジットのみ(原版の転載であろう)であるのが残念でした。訳者の仕事というよりは出版社の仕事の範疇とは思いますが…(本文中、『』(二重鉤括弧)表記のものが邦訳版ありの”サイン”と思われますが、明確ではありません)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?