eスポーツと法規制(完全保存版)

こんにちは。eスポーツ業界に両足を突っ込みながらお仕事させていただいている松本です。今回は、2018年頃から取り組んできたeスポーツ関係の法規制について、皆さんの目に留まりやすい形で残しておこうという趣旨で改めて整理しました。ここに書いていることはほとんどこれまでに既出の議論なのですが、人によって拡大解釈されたり、(松本が書いてきた論文が埋もれてしまったり)でなかなか理解を統一できないな、という悩みがあったので、これまでに私が書いた論文等から要約を作成しました。

アウトライン

eスポーツを取り巻く法規制や法律に関する理解は、その多くがいわゆる「グレーゾーン」として事業者の取り組みに対する足かせとなっていたが、これまでの実務関係者の継続的な努力により、解決を見せてきている。

賭博罪を中心に、海外との法制度の違いによって未だ存在している法規制上の制約については、eスポーツ分野において日本が国際競争力を持つためにこれを撤廃・改善しようとする動きも出てきている。

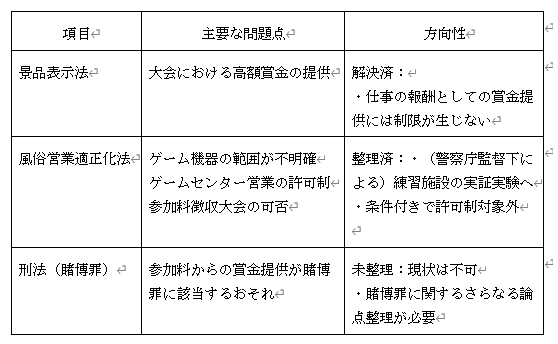

eスポーツの法規制として、主に論点として取り扱われてきたのは、①景品表示法、②風俗営業適正化法、③刑法賭博罪の3点である。

景品表示法とeスポーツ

過去には、高額な賞金提供は景品表示法の規制により実施できない、と考えられていた時期も存在した。具体的には、大会賞金の提供が景品表示法上の「懸賞」に該当し、「景品類」に当たる賞金に最大10万円の上限が課される可能性があるとされてきた。

その初期的な事例のひとつとして、グローバルタイトルのうち、ゲームタイトル「レインボーシックスシージ」の国際大会に関するリリース(2017年7月時点)において、「日本チームが優勝した場合、日本の法律の都合上、賞金を受け取ることができません。」との注意書きが掲載されたという事案が特徴的である。

同様に過去に国内で行われたゲーム大会においても、消費者庁より同様の指摘を受け、賞金提供の限定を余儀なくされた大会も複数存在したようである。

景品表示法のうち、景品規制は、事業者が製品やサービスの広告宣伝に際して消費者に対する過度な経済的利益を提供することを禁止している。そして、eスポーツにおいては、ゲームメーカーが開発・販売している特定の商品を対象として競技を行う構造にあるため、ゲームメーカーが自ら優勝賞金等を拠出する大会の実施に当たっては、当該大会の賞金提供が景品表示法に関連する告示である「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(以下「懸賞制限告示」という。)の適用を受け、賞金の最高額及び総額に所定の上限が課される可能性があるとされてきた。

反対に、ユーザーによるコミュニティ大会ややゲームを販売する会社以外の事業者によるサードパーティー大会における賞金提供は、ゲームを販売する「事業者」による賞金提供には当たらないため、タイトル許諾を行うパブリッシャーの許諾さえあれば、賞金提供額に制限は生じない。この点については、非常に誤解が生じやすいので注意が必要。

景品表示法上の懸賞として制限を受けるのは、大会における賞金が「景品類」に該当し、かつその仕組みが「懸賞」に該当する場合である。

大会賞金が「景品類」に該当するか否かの判断に当たっては、主として、当該賞金が①顧客を誘引するための手段か否か(顧客誘引性)、及び、②取引に付随して提供されるものか否か(取引付随性)を検討することが重要。

2016年に行われた法令適用事前確認手続(以下「ノーアクションレター」という。)に対する消費者庁の回答においては、ゲームを購入することによって初めてプレイできるゲームやアーケードゲームのようにプレイごとに課金要素が必要となるゲーム、基本プレイに料金はかからないが、課金要素が強弱に影響するゲームについては、何れも①顧客誘引性・②取引付随性が認められ、賞金が景品類に該当することが明らかにされた。

しかし、①の顧客誘引性は、経済上の利益の提供者の意図やその企画の名目を問わず、客観的にみて、顧客誘引のための手段になっているか否かによって判断される。プレイするためにゲーム自体を購入する必要がある場合や、アーケードゲーム等のプレイごとに料金を支払う必要があるゲームを大会の競技対象とする場合には、一般消費者は、大会に出場して賞金を得るために当該ゲームを有料でプレイし、技術を向上させたいというインセンティブを持つため、当該賞金は、顧客を誘引するための手段に該当する。また、基本プレイが無料であっても、ゲーム内のコンテンツやアイテムに課金することによってプレイヤーの強弱に差が出るような場合は、同様に課金へのインセンティブが生じると考えられるため、当該ゲームを競技対象とする大会の賞金も顧客を誘引するための手段に該当する。他方、基本プレイが無料のゲームであって、ゲーム内のコンテンツやアイテムに対する課金要素がプレイヤーの強弱に影響を与えないもの(キャラクターの服装が有料で販売されているに過ぎないようなケース等)の場合には、ゲーム大会において賞金が提供されるとしても、課金へのインセンティブは生じないため、当該賞金は顧客を誘引するための手段には該当しない。

②の取引付随性は、賞金を得るためには、技術向上を目的として有料のゲームをプレイしなければならない(又は有料のゲーム内アイテムを購入することでゲームキャラクターの能力を向上させることができる)構造が存在する場合には、「商品を購入することにより、経済上の利益の提供を受けることが可能又は容易になる場合」に該当する。そして、賞金制大会の経済上の利益(賞金)は、主に取引の相手方(ゲームユーザー)に対して提供されることになるため、取引付随性を満たす。

大会賞金が「景品類」に該当する場合において、「特定の行為の優劣又は正誤によって定める方法」によって「景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定める」場合には、当該賞金の仕組みは「懸賞」に該当することになる。ここで想定している賞金制大会は、まさに参加者によるゲームプレイの優劣を通じて、賞金の提供の相手方となる成績優秀者を決定するものであるから、大会賞金は「懸賞」に該当する。

懸賞により提供する景品類の最高額は、懸賞に係る取引の価額の20倍の金額(当該金額が10万円を超える場合にあっては、10万円)を超えてはならない(懸賞制限告示2)。例えば、5000円のゲームを対象として賞金制大会を開催する場合において、当該賞金が「懸賞」に該当すれば、賞金の最高額は10万円となる。

以上の整理及び2016年回答を前提として、2016年から2018年にかけては、特定の有料のゲームを製作・販売する事業者が自社主催の大会で高額賞金を提供すると、ゲームを購入した消費者がより有利な関係に立つため、景品規制が適用される可能性があるのではないかとの見解が、当時は支配的であった(このことから、課金が勝敗に関係しない基本プレイ無料型のゲームを題材とする賞金制大会には景品規制は適用されない。)。

しかし、上記の論点は、プロライセンスの登場や、それに伴い「仕事の報酬」による例外の整理が進んだことにより解消された。

通達において、「取引の相手方に提供する経済上の利益であっても、仕事の報酬等と認められる金品の提供は、景品類の提供に当たらない」と規定されている。したがって、賞金が、参加者に対する「仕事の報酬等」と整理できる場合には、賞金は景品類に該当しないため、景品表示法上の賞金上限規制が適用されることはない。そこで、参加者をゲームのプロモーターの一種と位置付け、賞金提供者と参加者の間で、大会において優秀な成績を残した場合には報酬を与えるという契約を締結し、当該契約の報酬として大会賞金を提供することによって、「景品類の提供」に該当することなく、大会成績に応じた高額賞金を提供することが可能となる。

以上の論理は、実務家の間では支持されてきたものであったが、2016年回答の中では照会対象に含まれていなかったため、その適否は明らかにされていなかった。また、景品表示法を管轄する消費者庁からは、どのような場合にeスポーツの賞金に関して景品規制が適用されるかについて法令やガイドラインの形で明確化されることはなかった。そのため、どのような場合にeスポーツ大会における賞金提供が違法になるのかが明確でなく、各事業者は保守的に賞金額を10万円に限定するといったように、高額賞金制大会が行われない時期が続いていた。

こうした問題を背景として、2018年2月に設立され、eスポーツの国内における統合団体として活動を行う日本eスポーツ連合(JeSU)は、2019年に消費者庁に対して、新たにノーアクションレターを用いてこの論点に対する消費者庁の回答を正式に引き出した。これにより、ゲームを製作・販売する事業者が主体となってeスポーツ大会を開催し高額賞金を提供する場合には、当該賞金が「仕事の報酬」であると認められれば、景品表示法上の規制の適用を受けないことが、法令の解釈として正式に確認された。JeSU「消費者庁へのノーアクションレターの提出につきまして」(2019年9月11日)https://jesu.or.jp/contents/news/news_0911/

公表された照会文書及び回答通知書を踏まえると、大会に参加する選手が大会の競技性や興行性を高める役割を十分に有することが類型的に保証されている場合には、これらの選手に対する賞金は、「仕事の報酬」としての性質を有することとなると考えられる。なお、JeSUによれば、2018年2月にJeSUの設立とともに運用開始されたJeSUプロライセンス制度は、ライセンス保有選手が「仕事の報酬」として賞金を受領する立場にあることを法律上明確に位置付けるために設計された制度のひとつであったとしているが、実際にそのような効果があったことは否定しがたい。

2022年10月現在、国内において数多くのeスポーツの賞金制大会が行われ、1億円を超える賞金も提供されていることから、景品表示法上の問題は解決を見たと考えられる。

風俗営業適正化法とゲームセンター規制

eスポーツは、当然ながらビデオゲームを取り扱うため、eスポーツを目的としている場合であっても、施設に複数のゲーム機器を設置して、来場者にプレイさせた場合には、風俗営業適正化法上のゲームセンター等営業に対する規制が適用される(これにより、法律上の許可の取得や賞金提供の禁止をはじめとする営業内容の制限を受ける)のではないかという点が従前から指摘されてきた。

この風適法が問題となる場面は①大規模な会場において連日のイベントを実施する際に、短期間の開催であってもゲームセンターの「営業」に当たるとして、風適法の規制対象となる可能性があるというもの、②諸外国では一般的なeスポーツカフェ(常設の施設にゲーム機やPCを数多く設置し、来場客が有料でゲームをプレイするもの。)を営業する際に、同様にゲームセンター等営業に該当する可能性があるというものに大別される。

ゲームセンター営業に当たるか否かの判断に当たっては、①賞金制大会における競技用のゲーム機が風適法上の「テレビゲーム機」に該当するか否か、②単発的な大会の実施・運営がゲームセンターと同様に「営業」といえるのか否かが主に問題となる。

風適法上、テレビゲーム機とは、「勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するもの」をいうとされている。そのため、いわゆるゲーミングPCを用いて行われる競技大会等において、このようなゲーミングPCが遊技設備に当たるか否かが問題になるとされてきた。

2020年9月にJeSUが公表した参加料徴収型大会ガイドラインにおいて、大会開催時における風適法の問題点に関して、警察庁の確認を経た上で、PC、スマートフォン、タブレット等の汎用機器について、ゲーム以外の機能(具体的には、通信ソフトやインターネットブラウザがこれに当たる)を現実に利用可能な状態で提供されている限り、風適法の規制対象である「テレビゲーム機」には該当しないことが明確化された。なお、警察当局としても、これらの機器をゲーム機としては取り扱わないという判断を前提としていることを確認済みであることを補足しておきたい。すなわち、いわゆるアーケードゲーム機や家庭用ゲーム機を用いない場合には、原則としてゲームセンター営業に該当しないとの解釈が示されたことになる。

家庭用ゲーム機の中には、インターネットブラウザの機能を有するものも登場してきているが、「テレビゲーム機」という定義を踏まえるとこれらの機能を有することをもって風適法上の定義に該当しないと整理することは困難であるというのが警察当局の見解であり、これを覆すのは困難と考えている。いずれにしても、ゲームセンター等営業の規制は、デジタルデバイスが発展した現代においては若干の不整合が生じている可能性を否定できないことから、将来的には規律の見直しが必要。

風適法における「営業」は、営利目的をもって同種の行為を反復継続する意思を持ってする行為(業たる行為)をいい、1回の行為であっても反復継続する意思を持っていれば「営業」に含まれると解されている。そして、風適法に関する通達において、「営業」と認められるために必要な継続性の要素に関して「2晩以上にわたって行われるものは、継続性が認められる」とされている。

ここでいう「2晩」との記載は、通常パーティー等が夜に行われることを念頭にした表現となっているに過ぎず、実態的には2日を意味するものであるから、(1泊2日であれば継続性が認められないという解釈を取ることはできず、)2日以上にわたりイベントを開催した場合には継続性が認められるというのが警察当局の見解である。

eスポーツのイベントは、参加者・観覧者ともに無料であるもの、参加者は無料であるが観覧者は有料であるもの等、様々な形態が存在する。しかし、参加者から料金を徴収し、ゲームをプレイさせる場合には、当該イベント自体が2-3日程度の期間しか開催されない場合であっても、営利性が認められ、ゲームセンター等営業に該当する可能性があるとされてきた。なお、①無料でゲームをプレイする場合には営利性が認められないため、無料参加型の大会は風適法の適用を受けないことが明らかである。また、②風適法は実際の施設での営業を規制しているため、いわゆるオンライン大会には適用されない。

2020年9月にJeSUが公表した参加料徴収型大会ガイドラインでは、大会の最大参加者数をあらかじめ設定した場合、これに見合った参加料の合計額が大会・イベントの設営に必要な費用を上回らないときには、その範囲内で参加料を徴収しても営業には当たらないとの整理が可能であることを明らかにした。当該大会の開催については、ガイドライン上JeSUの承認が必要とされている。これは、警察当局から見て、eスポーツイベントとしての体裁のみを整えて、実質的に風適法の規制を潜脱するような事業者が現れるリスクを考慮する必要がある一方で、これを警察当局が実体的に判断することが難しいため、当面の間、業界団体がその確認を行うことをもって参加料徴収型大会をゲームセンター等営業の規制対象外であることを確認する趣旨と考えられる。

eスポーツ練習施設の開業は、eスポーツの日本国内における振興の観点からも、非常に注目を集めている。風適法の適用という観点からは概ねeスポーツイベントと論点は同様であるため、これまでは、いわゆるPCのみを設置するような施設についても、ゲームセンター等営業の該当性が問題となることが多かった。しかし、PCその他の汎用機器については、イベントの場合と同様に風適法の規制対象である「テレビゲーム機」には該当しないと考えられることから、諸外国に所在するようなゲーミングPCを設置した施設の営業は、日本においても十分実現可能である(但し、家庭用ゲーム機やアーケードゲーム機を設置する場合には、引き続き風適法の適用の可能性が高い点に注意が必要。)。

なお、JeSUは、今後、上記の整理をもとに、日本における練習施設拡大のためのパイロット事業を開始する予定であることを公表している(JeSU「eスポーツ練習施設の普及・拡大に向けた取り組みについて」(2021年9月28日)https://jesu.or.jp/contents/news/news-210928/)

賭博罪とeスポーツ

日本の賭博罪は、諸外国、特にカジノが合法化されている米国の多くの州と異なり、非常に厳格にとらえられている。特に、諸外国においてしばしば採用される、大会への参加者が支払った参加料の一部が大会賞金に充当され、優勝者等に提供されるというスキーム(参加料分配型賞金)は、参加料を賭けて当事者間で大会の試合を行っていると評価されるため、賭博行為に該当し得ると指摘されている。

刑法上、賭博とは、「①偶然の勝敗に関して、②財物を賭けその得喪を争う」ことをいうと解されている。ここでいう①偶然の勝敗は、非常に広く解されており、実力が勝敗を決する要素が多いことをもって当該要素を否定することは難しい。また、②財物を賭けその得喪を争うとは、当事者が相互に財物の得喪について危険を負担することを意味し、得喪を争う財物が第三者の拠出にかかる場合には、当事者相互に財物の得喪の危険を負担したことにならないと解されている。

例えば、参加者が参加料を拠出している場合でも、賞金が第三者であるスポンサーから拠出される場合には、参加料の徴収・賞金の交付は賭博行為に該当しないと考えられる。また、クラウドファンディングのように、賞金が寄付によって賄われる場合にも賭博行為に当たらないと考えられるが、クラウドファンディングの参加者が大会に出場し、実質的に参加当事者間で寄付金を賭けているような場合には賭博行為の該当性を否定できない点には留意する必要がある。実務上は、クラウドファンディングを大会賞金に用いる場合、クラウドファンディングの参加者は大会に出場しても賞金を受け取ることができないといったルールが設けられることが多い。

それでは、参加者から参加料を徴収して、その一部を賞金に充当するような大会は、必ず賭博行為に該当するのか。この点に関して、参加料の支払いと賞金の交付が別個の事実と評価できること、具体的には、参加料が大会参加のための費用として合理的なものであり、参加者が娯楽、自己表現等、大会に参加すること自体に一定の意義・魅力を感じており、そのために参加料を支払っていると評価可能であることや、参加料のうち賞金に充当されている部分が一部にとどまるといった事情があれば、賭博罪の成立可能性を排除することが可能であるという指摘も存在する(注4:橋爪隆「判例講座・刑法各論第20回(完)賭博罪について」警察学論集第74巻第9号125頁)。日本においてeスポーツの賞金制大会をさらに進展させるためには、如何なる場合であれば賭博罪が成立しないについて、より具体的に検討を進め、賭博罪に関する一般的理解についてもアップデートされることが強く期待されている。

著作権とeスポーツ

著作権法におけるビデオゲームの位置付けは、判例に基づいて、ゲームを動作させるプログラム自体はプログラムの著作物として、ユーザーがゲームをプレイする際に画面に表示される映像は映画の著作物として保護されるとの見解が、実務上確立されている。

eスポーツタイトルは、スマートフォン・家庭用ゲーム機で遊べるものから、いわゆるゲーミングPCと呼ばれる高性能PCを用いて遊ぶものまで存在するが、何れも同様にプログラムの著作物ないしは映画の著作物として著作権法上の保護を受ける。

著作権者は、その著作物を公に上映する権利を占有する(上映権:著作権法22条の2)。ここでいう上映とは、著作物を映写幕その他の物に映写することをいい、「公に」とは、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的とすることをいう(著作権法22条)。

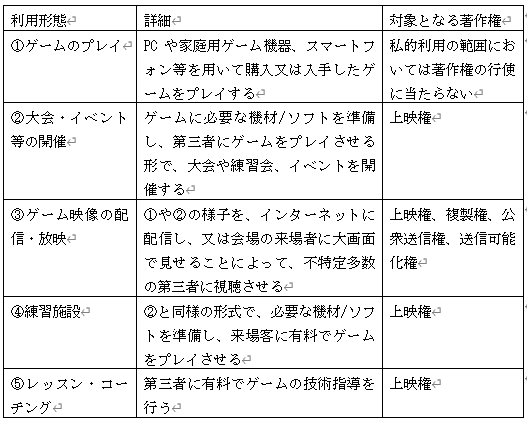

ゲームにおいては、ディスプレイを用いてゲーム映像を表示させることが上映に当たると解される。もっとも、ゲームを購入したユーザーが個人で楽しむためにゲームをディスプレイに表示してプレイする場合には、公衆に直接見せることはなく、「公に」の要件を満たさないことから、ゲームパブリッシャーの上映権は侵害しない。

また、大会やイベントにおける利用については、ゲームタイトルごとに様々な対応がとられている。ゲーム内にユーザーが自由に大会・試合を行うことのできるモードが標準搭載されている例もあれば、ユーザーによる大会の開催の便宜を考慮して専用のガイドラインを設定し、賞金の提供やスポンサーの獲得、大会参加者からの参加費用の徴収といった項目について詳細に規定する事例が(特に海外のゲームパブリッシャーを中心に)見られる。これらのガイドラインに定められていない規模の大会を行う場合や、商業利用を前提としたイベント等を実施する場合には、大会主催者は、個別にゲームパブリッシャーに問い合わせを行い、許諾可能な条件を事前に確認するとともに、場合によってはライセンス契約等を締結する必要がある。

さらに、自らのプレイ映像をリアルタイムでオンライン配信するストリーマーや、録画したゲームのプレイ映像を編集・加工した動画を作成してアップロードする、いわばゲーム向けのYouTuberも増えてきている。さらには、これに関連して、イベント会場において大画面で試合映像を中継して観客から料金を徴収することや、スポーツバーのように、飲食店等の常設店舗内で利用客に鑑賞させることを目的として第三者によるゲームの配信映像を上映するといった利用形態も検討されている。これらの行為を無許諾で行った場合には、著作権法上は上映権、公衆送信権、送信可能化権等、著作者の専有する権利の侵害に当たるため、著作者であるゲームパブリッシャーの許諾が必要になる。

ユーザーによる実況配信・動画投稿は、「ユーザー作成コンテンツ」として、一定の範囲において利用規約又はそれに相当するガイドラインの中で許容されている例もある。近時では、2018年11月に任天堂株式会社がYouTube等のオンライン動画プラットフォームに自社ゲームタイトルを用いて作成された動画のアップロードやその動画を用いて行う収益化について、ガイドラインの公表という形でこれを許諾することを明らかにし、配信可能なプラットフォーム等、そのルールを明確化したことが話題となった。同社は、個人についてはガイドラインに基づいた配信を認める一方で、チームや企業に対しては、包括許諾契約を締結する方針を取っている(2022年6月現在、その数は10社を超える。)。

eスポーツを楽しむための営業施設においては、営業者が用意した機器を用いて、不特定多数の来場客がゲームをプレイするものであるが、上記のとおり風適法の規制が問題になり得ることに加えて、営業者が不特定多数の来場客に対してゲームをプレイさせていると判断される場合には、「公衆に対して見せ」ることを目的として上映しているものとして、上映権の行使に当たる可能性がある。一般論としては、ゲームアカウントを持たない(すなわち、ゲームを個人で購入していない)客に対して設備を提供し、ゲームをプレイさせる場合には、店舗が上映権の行使主体になると解される。他方、顧客が自ら購入したゲームのアカウントを使用してゲームをプレイする場合には、施設側はあくまでゲームをプレイするための高性能PCを貸し出しており、上映権の行使主体には当たらないというような整理もあり得るが、判例を踏まえると、営業者の立場からは、そのような主張に依拠するのは安全とはいえない。

家庭用ゲーム機を用いる場合には、特に慎重な対応が必要である。実際に、家庭用ゲーム機をカフェ内に設置して顧客にゲームをプレイさせていたことが上映権の侵害に当たるとして、刑事摘発された例が複数存在している。

プロ選手や人気のストリーマーらが、初心者や、ゲームがうまくなりたいプレイヤーに対してコーチングやレッスンを有償で提供する例が国内外で増えてきている。スポーツのプロ選手と同様に、初心者向けのレッスンによる収益は、ゲームを仕事とするプロeスポーツ選手の立場からは重要な収益源となり得る。もっとも、このような利用形態は、ゲームを「公衆に見せ」ることを目的とする行為として、上映権の行使に該当し、パブリッシャーの許諾が必要になる可能性がある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?