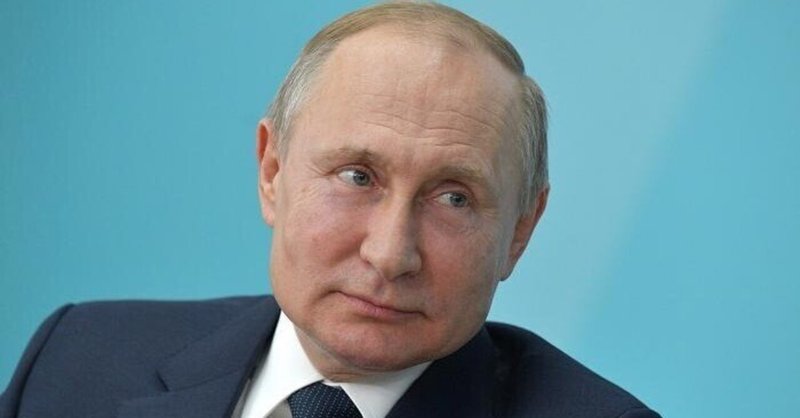

プーチンは何者か?

皆さんは「オリバー・ストーン オン プーチン」というドキュメンタリー映画もしくは本をご覧になったことがあるだろうか。今回は、この内容を引用しながらプーチンの人物像を紹介したいと思う。

なぜ、いまプーチンか?というと、彼は西側諸国の報道では野蛮な独裁者、侵略者として報じられているが、実は、それとは全く異なる冷静かつ慎重に物事を判断する人物であり、現在の政治家が権力闘争や表面上の議論に終始するつまらない政治家であるのとは対照的に、ロシア人にとって最善の価値規範は何かという観点から政治方針を考えられる希少な政治家であるからというのが一つ。また、プーチンが2000年からボロボロだったロシアを信じられない勢いで立て直したが、当時のボロボロのロシアが今の日本の状況とよく似ているからだ。

1991年にソ連が崩壊して、アメリカの経済アドバイザー等がエリツィン大統領などを唆し、ロシア国有企業の民営化を実施し、国の資産が二束三文でオリガルヒ(新興寡占資本家)に売り渡され、GDPは半減し、何百万人もの人が貧困ラインを下回り、平均寿命は10年も短くなっていた。そして、この状況は日本と似ている。

日本の貧困ラインは、年収127万円以下だが、これを下回るのは15.7%で約2,000万人にも至る。鉄道も郵便も水道も民営化、土地もどんどん中国人に売られている。1人当たりGDPはいまやG7で最下位、超過死亡は30~40万人で人口は急激に減少している。こういった状況を鑑みるとソ連崩壊後のロシアと酷似していないだろうか?

だからこそ、当時のロシアの歴史やロシアを蘇らせたプーチンの考え方、人生を参考にすることで、現在窮地に追いやられている日本を復活させる糸口が見えてくるのではと思ったことが、プーチンをテーマにした動機の一つだ。

プーチンは、レニングラード(現在のサンクトペテルブルク)の貧しい家庭に生まれ、父は中卒、母は小卒だった。勉強がよくできて、レニングラード大学(ロシア No.2)の法学部に進学。大学では、柔道部に入ったが、部活動以外はずっと勉強している、無口なタイプであった。1975年に大学卒業後、KGBの対外情報部員として16年間勤務する。西ドイツのドレスデンに海外勤務もしていたが、ベルリンの壁崩壊後、レニングラード大学に戻って法学部の教授を目指した。今でこそマッチョなイメージを作られているが、いわゆる学者タイプだったことが分かる。しかし、サプチャークという有名教授がレニングラード市長に当選することで、優秀だったプーチンを副市長に推薦し、政治の道に入ることになる。ここで行政手腕を発揮し、自らの新たな才能に気づく。1996年、エリツィン政権がプーチンをモスクワに引き抜いて、FSB(連邦保安庁、元KGB)の長官に就任。1999年には首相に昇格し、翌年2000年には、大統領になるというにわかには信じ難い経歴をたどっている。

大統領一期目でプーチンは大きな成果を挙げた。電子工学/エンジニアリング/石油化学/農業に力を入れて産業を強化し、チェチェン紛争を解決し、民営化を止め、国有資産をオリガルヒが強奪することを防いだ。オリガルヒの中でも特に悪名高かったのが、メディア事業のベレゾフスキーと石油ガス事業のホドルコフスキーだったが、プーチンは即座に敵対的な反応をすることを避け、忍耐強く待って、数年かけて追放した。結果、貧困率は3分の1になり、2000年に2700ルーブルだった平均所得は、2011年には29,000ルーブルとなった。

また、プーチンは政治的経済的に国家を立ち直らせただけではなかった。ソ連崩壊後のロシアの混乱期の中で、アメリカが一方的に押し付ける外交政策、経済政策、歴史認識に反論していくためには、哲学的な深いレベルからきちっと考える必要があり、それによって、ロシア人にとって最も良いと思われる政治の舵取りを行った。

ロシア人にとって、どういう生き方が望ましいのか、正義とは何か、国家の任務とは何か、文明の違いとは何かというのは価値判断の問題で哲学的な議論になる。政治思想史、哲学史、憲法哲学、国際法にも通じたプーチンは、この深いレベルから考えて、結論を出そうとした。

彼が、独裁的にロシアの政治権力を握ったのは事実だが、彼が面白いのは、ロシア人はどういう文明を、どういう政治思想を目指すべきか、どういう哲学的視点を持つのが望ましいかということを大真面目に他の政治家と議論して、国民を再教育していったことにある。

具体的には、ロシアの国会議員と地方の州知事に3人のロシア哲学者の著書を読むことを義務付けた。その3人とは、ヴラディミール=ソロヴィエフ、ニコライ=ベルジェーエフ、イワン=イリインである。彼ら3人に共通しているのは、アメリカ文明に対して非常に批判的であると同時に、単純なスラブ文明至上主義にも距離を置いている。プーチンは民族主義者といわれるが、彼に影響を与えている思想家は単純な民族主義には反対していることが分かる。

プーチンは、アメリカの特にネオリベラルの拝金主義、物質主義を受け入れるのは、人間として好ましくないと考えていたし、西側のキリスト教離れについても、宗教を失って人間の道徳観、価値判断の基盤をどこに求めるのか、自分の欲望さえ満たせればよいという唯物論的な考えに傾倒していくのではと危惧して、反対の立場をとっていた。尚、ソ連崩壊時には20-30%だったロシア正教会の信徒は、プーチン政権下でいまや70%にも増加し、教会の数も劇的に増加している。

今の世の中で、ここまで真剣に哲学的な深いレベルから考えて、国民を再教育しようとする政治家がいるだろうか。これが、西側の言う血に飢えた独裁者なのだろうか?

こういった非常に理性的なプーチンを戦争に踏み切らざるを得ない状況に追い詰めたのはアメリカである。ウクライナにおける2014年のクーデターからウクライナ軍と右翼組織を武器供与、資金提供、訓練を施すことで、アメリカに所属する組織にどんどん変えていった。これを続けられるとロシアはウクライナ軍からいつか巨大な被害を被ると思った。詳細について知りたい方は、以前のブログ、ロシア- ウクライナ戦争とは何だったか?|Dai (note.com)を参照してほしい。

ロシアが哲学的な見地から国民にとってどういう価値観を取り入れて、どう行動していくべきかということを真剣に考えているのに比べ、日本の政治家や知識人は、アメリカに言われたことを猿真似してインテリぶっている浅はかなものである。これではいつまでたってもアメリカの腰巾着であり、独立した国にはなれない。日本も哲学・宗教・歴史認識から改めて自分たちにとっての価値判断の基盤は何であるべきなのか?今だけ、金だけ、自分だけという拝金主義、物質主義のままでよいとは思えない。精神的な深い部分から何が自分たちにとって大事にしたいことなのかを考えた上で行動していかなければ、日本が亡国となる日も近いように思える。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?