日本海側の大地震・大津波の怖いところを纏めてみた

【はじめに】

この記事では、2021年9月4日に「ウェザーニュースLiVE」の中のコーナー『教えて予報士さん【地震編】』で取り上げられた、「日本海側の津波」について簡単にまとめていきます。

※2021年9月16日に、石川県の珠洲市で「最大震度5弱」を観測する地震が起きたことを受け、今回公開します。

動画では「8時間20分」(実際の時刻としては、22時10分)辺りからです。

過去の質問などについては、私も一部「記事」を書いていますので、そちらをご参照下さい。実際の解説は、予報センターの「山口剛央」さんが担当。

1.日本海側だって津波は来る

今回の記事の発端となるのが、視聴者からのこの質問です。

質問:日本海側の津波被害はあまり聞かないですが、

地震による津波は発生しますか?

こう聞かれると、多少地震に詳しい人からすると驚くかも知れません。山口さんによる答えも、次のとおり要約されると思います。

回答:太平洋側に比べると頻度は少ないかも知れないが、

かなりの被害の出た大津波は発生している。

となります。

2.確かに「西日本の日本海側」は頻度が低いが?

ちなみに、動画では「東日本の日本海側」ばかりが取り上げられています。ただ、「西日本の日本海側」に限って言えば、頻度が低いかも知れません。その他の海域と違って、「プレート境界」から大きく離れているからです。

気象庁の「震度データベース」で、ざっくり中越以西の日本海側を長方形で括り、浅い大地震(マグニチュード7以上)をプロットしてみました。

ここ100年というスパンで見ると、1927年に京都府北部での「北丹後地震」では、1mを超える津波が発生しましたが、その他は内陸直下型の地震が殆どで、2005年の「福岡県西方沖地震」も、津波は観測されませんでした。

ただ、2011年の東日本大震災による津波は、津軽海峡や関門海峡を伝って、日本海側を含む全国に来襲していますし、「東日本の日本海側」で起きた大地震の津波は、西日本まで到達することがありましたから。

過去100年というスパンでは、確かに「西日本の日本海側」では大津波が起きていないですが、全国どの海も『津波とは無縁ではない』のですから注意が必要です。むしろ「経験に乏しい」ことを自覚して頂ければと思います。

そして、東日本大震災以降、京都府北部などでの「大宝地震(8世紀)」や島根県付近での「万寿地震(11世紀)」など高さ数十メートルという大津波の伝承が見直されていることからも決して油断なりません。

3.「日本海東縁変動帯」は大地震・津波の常習地域

いきなり見出しに「日本海東縁変動帯」なんていう、漢字たくさんで難しい言葉が出てきましたが、動画の画像(USGS)を借りれば、この真ん中の赤い線の部分です。日本海の東の縁で、日本列島から見ると西側にあたる部分。

この辺りに(明瞭ではないものの)「プレート境界」があるとされ、過去に何度も繰り返し大地震・津波が発生してきました。西日本と同様に、気象庁の「震度データベース」を使ってピックアップしてみました。それがこれ

(Mj7.5以上の浅い地震をプロット)です。

M7後半という大規模な地震が、過去100年で4回発生していて、いずれも津波を発生させているのです。

確かにこれは、太平洋側の千島海溝から日本海溝にかけてに比べて若干頻度は少ないのかも知れませんが、「人生に数回、十数年に1度ぐらい」起きると思えば、そこまで『少ない』とも言い切れない頻度ではないでしょうか。

4つプロットした地震を簡単に説明すると、上から、

①40/08/02 M7.5 中震 3m 犠 10 積丹半島沖地震

④93/07/12 M7.8 強震 巨大 犠232 北海道南西沖地震

③83/05/26 M7.7 強震 14m 犠104 日本海中部地震

②64/06/16 M7.5 強震 4m 犠 26 新潟地震

となります。いずれもMj7.5以上の大地震で、強烈な揺れもさることながら、今の基準ならば「大津波警報」に該当する高さの津波が押し寄せて、多数の犠牲者を出しています。

特に、奥尻島で30mとも言われる津波を観測した「北海道南西沖地震」は、当時は非常に大きく取り上げられましたが、発生は平成5年で今から約30年も前のこと。『東日本大震災』の印象が強い世代には、『日本海側では余り大津波は無い』と感じられても仕方ないのかも知れません。

4.日本海側の地震による津波の怖いところ

山口さんは、「日本海側の地震による津波」の怖いポイントを幾つか挙げておられましたので、私からも纏めておきたいと思います。

以下、日本語版ウィキペディアから引用します。

地震の特徴

震源域が海底にある地震の場合

能登半島以北を震源とする地震では津波を伴い、約1000年程度の再来間隔で150年程度の幅を持ち集中して地震が繰り返されてきた可能性が指摘されている。

なお、震源が陸地に近いため太平洋側の海溝型地震と比較し地震発生から津波到来までの時間が短い、同じ津波マグニチュード(Mt)やモーメントマグニチュード(Mw)ならば太平洋側の地震より大きな津波が発生すると言った特徴がある。

1833年庄内沖地震 (津波による死者約 100 名) 以降、顕著な津波を伴った地震の発生が人々の記憶の中に無かったことから、「日本海側に津波は来ない」という俗説が信じられていたため1983年 日本海中部地震に於いて41人の死者を記録している。

便宜的に番号を振って、引用し直すと、

①地震発生から津波到来までの時間が短い

プレート境界の入った日本列島の地図を見てもらえれば分かりますが、日本海側は、太平洋側よりも「陸地に近いところ」で大地震が起きる傾向があります。「震源が近い=津波が発生すると陸地に早く到達する」訳です。

東日本大震災の津波は、超巨大地震の震源が陸地から遠かったこともあり、午後3時過ぎに東北地方を襲いました。数十分間は猶予があったのです。

しかし日本海中部地震は10分未満、北海道南西沖地震では僅か数分で、津波の第1波が到達するなど、「日本海東縁変動帯」の地震は特に避難の猶予が短いとされています。実際、上記2例では、津波警報が殆ど間に合いませんでした。

他の地域にも言えることですが、「地震が起きたら、すぐ避難行動を取る」ことの重要性が特に高い地域と言えそうです。

②同じ規模でも津波が高くなりやすい

マグニチュードは、地震のエネルギーの大きさを表します。しかし、地震の起きる場所や海底の地形、発震機構(メカニズム)によって、地震の揺れや津波の状況は大きく異なります。

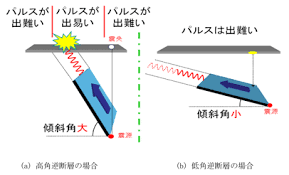

一説には、日本海東縁変動帯の大地震を引き起こすものには「高角逆断層」タイプが多く、断層角が大きい(角度が急な)ため、海水を持ち上げる量が高くなり、津波も結果的に高くなるという見解もあるんだそう。

ここ100年のM7後半ぐらいのデータを簡単に纏めてみても、確かに太平洋側で巨大地震(M8クラス)に満たない地震での大津波は余り印象にないです。

規 模 日本海側 太平洋側

Mw8.0 十勝沖2003(2.55m)

Mw7.9

Mw7.8 能代(14m) 根室沖1973(2.8m)

Mw7.7 奥尻(17m) 三陸はるか(0.55m)

Mw7.6 新潟(4m)

Mw7.5 積丹(3m)

やや作為的な表になってしまっているので、参考程度にご覧頂ければと思いますが、太平洋側と比べて、日本海側は「マグニチュードの割に大津波」になるという恐れをはらんだ地域だという事も認識しておくと良いでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?